2023/04/14

黒瀬家家紋「丸に三鱗」

伊予の越智氏と同じ家紋である。同氏族の河野氏も用いることがある。黒瀬氏は伊予国の越智系新居氏を出自とするという説もある。

はじめに

「黒瀬氏ご先祖様レポート1」ができあがるころ『黒瀬町誌』の存在を知った。粕屋郡の黒瀬氏のルーツが広島県の黒瀬町にあることはかろうじてわかったが、具体的にどのような氏族であったかわからないままネットにアップせざるをえなかった。

「黒瀬氏ご先祖様レポート2」では、『黒瀬町誌』の研究成果を踏まえて、筑前国の黒瀬氏と安芸国の黒瀬氏の活動を可能な限り具体的に述べることとした。

また、江戸期の筑前国黒瀬氏については『久山町史』の記述を参考にさせていただいた。

ご協力いただいた学芸員の方々には心より感謝したい。

| ①は項目番号、16は『黒瀬町史資料編』のNO、 「 」は文書名等 『 』は書名、( )は注記など、 〇以下は黒瀬関連記事。 |

1.16「正任記」 ー 黒瀬氏、筑前国へ ー

(尊経閣文庫蔵『山口県史資料編中世1』)

| 「文明十年十月十八日条」 〇 下 黒瀬右京進有真 筑前国鞍手郡吉川内(現宮若市脇田温泉)拾八石地 (田数三町七段、江戸期は小伏村という) 「文明十年(1479)十月十三日条」 〇 下 黒瀬平右衛門尉宗清 筑前国嘉麻郡(実は穂波郡、飯塚市片島)壱町地(以下略) 〇 下 黒瀬与三兵衛尉吉清 筑前国吉川内古曾河内左馬允跡四十石内 同所御手洗三郎跡拾町地 |

【解説】

「正任記(しょうじんき)」は、大内氏の家臣(右筆・奉行)相良正任の記した陣中日記である。

ここに見られる案文において、文明十年(1478)に、筑前国内で給地を宛行われた人名として、黒瀬氏の名前が確認できる。これらの人物が、安芸国加茂郡黒瀬村を名字の地とする一族である可能性が高いことは、後掲の永正六年八月十三日大内義興袖判下文(20)において触れる。このうち、黒瀬有真は、これより以前の東西条代官であった仁保弘有の偏諱を受けた名前である可能性が高い。

「正任記」の記載によれば、これらの黒瀬氏は、「尾州寄子」すなわち陶弘護の寄子として、九州に派遣されたものと推測される。陶弘護は、大内政弘の重臣である。文明九年に幕府から周防・長門・豊前・筑前の守護職を安堵された政弘は、翌年には少弐氏から豊前・筑前を奪還し、陶弘護・弘詮を筑前国守護代に任じるなど、北部九州の支配を強化した。

黒瀬氏に宛行われている鞍手郡吉川(現宮若市)、嘉麻郡片島(飯塚市)は、筑前国中央部の遠賀川流域に位置し、大内氏が侵攻して新たに獲得した権益であると思われる。

黒瀬氏の一族が、陶弘護に率いられて筑前国へ派遣され、ここで大内氏から給地を宛行われた結果、黒瀬氏の一派の中にはそのまま筑前国内に土着した者が現れたと考えられ、十六世紀に筑前国内において確認できる黒瀬長実をはじめとする黒瀬氏一族は、安芸国黒瀬氏の分流であると推測される。

2.20「大内義興袖判下文」ー 黒瀬氏は広島人 ー

(広島県立文書館寄託「千葉家文書」『広島県史古代中世資料編Ⅳ』一号)

| (大内義興花押) 下 神保新右衛門尉信胤 可令早領知安芸国西条寺家村内国松名四貫文足(宍戸四郎次郞先知行分) 同三永方田口村内仏師名拾貫文足(松橋与三郎先知行分) 同黒瀬村内 岩屋名参貫七拾文足(黒瀬彦三郎重実先知行分) 同助実方内女子畑行武 国重分弐貫六百文足(黒瀬三郎氏清先知行)地等事、 右、以人、所充行也、爰件所々事、雖令買得之、准給恩地可遂公役之由、 任申請之旨、令裁許畢者、早守先例可全領知之状如件 永正六年八月十三日 |

〇黒瀬彦三郎重実先知行分

黒瀬村内岩屋名(東広島市黒瀬町岩谷) 参貫七拾文

〇黒瀬三郎氏清(先知行分)

黒瀬村助実方内女子畑(広島県呉市安浦町女子畑)

行武国重分 弐貫六百文

【解説】

永正六年(1509)、当時在京中の大内義興が、神保信胤に対して加茂郡内の所々を給与した際の充行状である。ただし、厳密には、これらの権益は神保信胤が「買得」したものであり、信胤自身が「(大内氏からの)給恩地」と同様な公役の負担を申し出、これを大内氏が承諾(「裁許」)し、改めて宛行うという形を取ったものであることが知られる。いわゆる買地安堵状に相当する。黒瀬村内の大内氏給人領が、細分化していった様を窺わせている。

この資料が貴重であるのは、黒瀬村を名字地とする「黒瀬氏」という一族が、これ以前から存在したことを、裏付けることができる点にある。

まず、神保氏に売却するまで黒瀬村内岩屋名を知行してきた黒瀬彦三郎重実の存在である。岩屋名は、おそらく柳国の岩谷一帯を指すものと推定される。黒瀬三郎氏清は、「助実方女子畑行武国重分」を売却したが、女子畑(広島県呉市安浦町女子畑)は、黒瀬村の国近と境を接し、黒瀬村から三津口湾方面へ抜けるルート上に位置している。「助実方」とあるのは、西条郷助実村(東広島市西条町助実)の飛び地のような位置づけを与えられた場所・時期があったことを示すものかと思われるが、確かなことはわからない。

重実の「実」や、氏清の「清」は、前掲「正任記」(16)の文明十年に現れる黒瀬氏の実名(有真・宗清・吉清・光清)に、また、後掲の天文~永禄年間に筑前国において確認できる黒瀬長実とも、相通じるものである。「実(真)」や「清」は、黒瀬氏の家の通字であった可能性が高く、文明年間や天文~永禄年間に筑前国において確認できる黒瀬氏は、安芸国加茂郡東条郷黒瀬村の分流であると考えて差し支えないであろう。

3.22「亀井秀綱書状写」 ー 尼子 vs 黒瀬 ー

(山口県文書館所蔵『閥閲録』巻74 粟屋縫殿)

| 今度就御忠節、大内拝領加茂郡之内参拾貫文者黒瀬右京進知行分、寺町之内両公文分、 寺家之内参拾貫文蔵田備中知行分、蔵田安丸之内拾貫能美左馬丞知行分之事、 何(茂)幸松殿為御下被進之置候、弥御忠節簡要候、恐々謹言 亀井能登守 (大永三年)七月四日 不湛 判 粟屋備前守殿 御陣所 |

【解説】

大永三年(一五二三)、出雲国の尼子氏は、毛利氏や平賀氏を味方につけ、周防国大内氏の安芸国における拠点鏡山城(東広島市鏡山)を攻略した。この書状は、尼子氏の重臣の亀井秀綱が、毛利氏の家臣である粟屋氏に宛てたものである。「不湛」とあるのは写し間違いで、『閥閲録差出原本』作成段階において亀井秀綱の実名を判読できず、粟屋家は「秀綱」の書名の形状を真似て提出し、「閥閲録」はそれをさらに写した結果、「不湛」と読める字形になってしまったためである。「幸松」とは当時の毛利家当主の幸松丸である。

この資料において注目されるのは、尼子氏が没収して粟屋氏に渡した知行地の先給人として、黒瀬右京進の名が見られることである。これは「蔵田備中」「能美左馬丞」及び西条郷寺町村「両公文」などとともに、黒瀬右京進が鏡山城において防戦し、敗退したことを窺わせている。黒瀬氏が東西条における大内氏方の有力な給人の一人であったことを示している。

黒瀬右京進の官途名について注目されるのは、前掲(16)「正任記」文明十年十月十八日条に現れる「黒瀬右京進有真」や、天文十一年、東西条代官杉隆宣に率いられて大内氏の出雲遠征に参加し天文十二年五月七日に戦死した「黒瀬右京進」(49)と、一致する点である。当時の官途名は子孫に受け継がれるケースが多々見られ、このことから、文明十年の黒瀬有真が安芸国東西条の黒瀬氏である可能性が高いことをあらためて裏付けることができる。天文十二年に戦死した右京進は、鏡山合戦に参加した「右京進」と同一人物もしくはその後継者であると推測される。

4.24「毛利元就書状」ー 安芸で闘う黒瀬氏 ー

(山口県文書館所蔵『閥閲録』巻74 粟屋縫殿)

| 東西条内、黒瀬右京亮給ともひろ名・もりとう名・ 併(よなミつ・いやすミ)之事、為給所遺置候所也、 弥奉公無油断馳走あり、可被全知行之事肝要候、伋状如件 大永三年拾月廿日 元就 御判 粟屋備前守殿(元秀) |

【解説】

大永三年(1523)10月20日、すでに毛利氏の家督を相続した元就から粟屋備前守に対して、黒瀬右京亮の給分を宛行ったものである。「右京亮」は「右京進」の誤記である可能性が高く、前掲の黒瀬右京進と同一人物である可能性が高い。「よなミつ」は米満(現東広島市八本松町米満)に相当すると思われるが、他の権益については未詳。

【河島悦子氏比定】

米満・智弘 東広島市黒瀬町

いやすみ 広島市安芸区

もりとう 不明

| 【鏡山城の戦い】 Wikipediaから抜粋して通説を紹介します。(最近は毛利氏研究が進み、通説(上記)の元就の活躍は脚色が強いとされています。ご注意を)YouTube東広島市公式チャンネル「鏡山城跡~東西条の拠点~」もわかりやすいです。鏡山城の戦いは、戦国時代の大永3年(1523年)、安芸国西条の鏡山城で起きた尼子氏と大内氏の戦いである。 【背景】 鏡山城は安芸西条(現・東広島市)にある山城で、安芸支配を目論む周防・長門の大内氏が長禄・寛正年間(1457年 – 1466年)に築城し、安芸制圧の拠点としていた。 大永2年(1522年)、大内義興は陶隆房を総大将として安芸に派遣した。大内の軍勢は3月から8月まで5ヶ月間滞在して、新庄小幡(現・広島市西区新庄町)や大塚(現・広島市安佐南区沼田町大塚)を攻めるも、安芸武田氏の防戦により特段の戦果はなかった。 一方、安芸・備後に勢力を伸ばしていた出雲の戦国大名・尼子経久が、大内義興が九州北部へ出陣している隙を突いて、鏡山城を落とすべく西条に進軍した。尼子氏は、尼子氏に臣従する安芸国人衆らと共に鏡山城の攻略を開始した。当時、吉川氏は有田中井手の戦いの翌年に尼子氏の傘下に入っており、同様に毛利氏も尼子傘下にあった。 【戦いの経過】 まだ9歳であった毛利氏の当主・毛利幸松丸の後見人を務める毛利元就は毛利勢を率いて、大永3年(1523年)6月13日、毛利軍は吉川国経らと共に4,000の軍勢で城攻めを開始した。一方、大内方は蔵田房信とその副将として叔父の蔵田直信が鏡山城に入り、尼子軍を迎え撃った。奮戦する房信は尼子軍を容易に城へ寄せ付けず、戦線は膠着状態に陥った。そこで元就は一計を案じ、蔵田家の家督を継がせることを条件に直信を寝返らせ、直信が守備する二の丸に尼子軍を手引きさせた。尼子軍の侵入を許した鏡山城内は大混乱をきたした。城将の房信は、本丸に籠もって最後の防戦を一昼夜続けるが、28日に落城した。房信は、妻子と城兵の助命と引き替えに自害した。 落城後、経久は房信の申し出は承認したものの、直信については寝返りを非難して処刑を命じた。元就は策の約定を反故にされた。さらに毛利氏の戦功は全軍で一番であろうことは明らかであったにも関わらず、尼子氏は毛利氏へ恩賞を与えなかった。この攻城戦が終わり、経久は元就を警戒し、元就は経久に不信感を抱いた。 【戦後】 経久は元就を警戒し、同年に毛利家当主の幸松丸が病死[注釈 2]した際には、家臣の亀井秀綱に命じて、毛利家の家督相続問題に介入した。尼子氏は元就の弟の相合元綱を擁立させるべく画策するが、機先を制した元就が元綱とその支持派を粛清し元就が当主となったことにより、尼子氏の介入は失敗した。 大永5年(1525年)、安芸での勢力回復を図る大内氏が攻勢に転じた。それまで尼子側に留まっていた元就は、3月に尼子氏から離反して大内氏の傘下に入った。毛利氏は陶興房率いる大内軍の米山城攻めに参戦し、米山城主天野興定らの降伏を仲介している。大内軍は鏡山城の奪回にも成功し、安芸国内での尼子氏の勢力は減少した。 鏡山城は比高も低く要害の地でも無いため、大内氏は新たに曽場ヶ城を築き、後には槌山城も築いて大内氏の安芸国本拠とし、鏡山城は廃城となった。 |

5.28「某親純奉書写」 -黒瀬氏、筑前に給地-

(福岡県立図書館所蔵『筑前町村書上帳』大隈村医黒瀬氏蔵文書)

| 院中席内郷之内徳久名、同庄方御畠之内三丁之事遣也、乃執達如件 卯月廿四日 親純(花押写) 黒瀬次郞三郎殿 |

【解説】

宛名の黒瀬氏については、『粕屋町史(1992)』によれば、黒瀬家(筑紫野市二日市)伝来の系図などから、「黒瀬家の始祖は、長門国生まれの黒瀬左衛門尉長英の子、佐渡守長実」であり、「杉氏にしたがって筑前国にくだった」とされている(黒瀬長実については44号文書以下を参照)。ただし、黒瀬長実(与三兵衛尉・佐渡守)の名は、文明十年(1478)に陶弘護に従って筑前国に下った「黒瀬右京進有真」・「黒瀬与三兵衛尉吉清」(16)や永正六年(1509)に安芸国黒瀬村において確認できる「黒瀬彦三郎重実」(20)の名に通じるものである。筑前国黒瀬氏は、十五世紀後半に陶弘護の寄子として筑前国に下って給地を宛行われ、それを契機に筑前国とのつながりを形成した安芸国黒瀬村黒瀬氏の一族である可能性が高いと考えられる。

※ 「席内郷」は、「福岡県古賀市筵内」

6.29「杉興連受領吹挙状写」- 佐渡守に任官 -

(福岡県立図書館所蔵『筑前町村書上帳』大隈村医黒瀬氏蔵文書)

| 佐渡守事、可京都挙状、如件 天文四年二月廿日 (杉興連花押写) 黒瀬新左衛門尉殿 |

【解説】

天文四年(1535)、大内氏の筑前国守護代杉興連が、黒瀬新左衛門尉に対する「佐渡守」の受領を京都へ申請することを約束した吹挙状である。佐渡守に任じられた黒瀬新左衛門尉とは、永禄二年(1559)に「佐渡守」に任じられた黒瀬長実(80)のおそらく先代にあたる筑前国黒瀬氏当主と思われる。『福岡県地理全誌(一)』(福岡県編、一八八〇年〈『福岡県史』1991年〉)によれば、「黒瀬新左衛門墓 中野ニアリ。石体地蔵ナリ。天正中、乙犬村黒瀬氏、其先祖ノ為メ二建ツト云。」とある。

この黒瀬新左衛門尉も、文明年間に陶弘護寄子として筑前国へ派遣され、そのまま土着した安芸国黒瀬氏分流の子孫ではないかと考えられる。

※ 中野にあるのは長実の戦没地であり、新左衛門の墓ではない。

なお、長実ほか一族の骨は最近掘りあげて再火葬し、善導寺(浄土宗、博多区中呉服町)に納めたとのことである。

(14代当主眞一氏談、2023.1月)

7.32「黒瀬兼俊軍忠状写」-大内給人として-

(国郡志御用書上帳 加茂郡白市村)

| 一見了(大内義隆花押写) 黒瀬平次郎兼俊謹言上 欲早賜 御証判 備後代亀鑑忠状事、 右、去年天文五十一月七日以来、 於芸州平賀蔵人大夫興貞要害頭崎詰口、 郎従・僕従被疵人数、左備 郎従 石井新七 石疵頬 豊田小太郎 矢疵右足 僕従 新太郎 石疵右手 以上、 天文六年二月廿三日 兼俊 弘中々務丞(隆兼)殿 | 【解説】 天文6年(1537)、前年の十一月七日に平賀興貞の籠もる頭崎城(東広島市)を大内氏が攻撃した際に、弘中隆兼に率いられて参陣した黒瀬兼俊が、配下の郎従・僕従の負傷について報告し、大内義隆の証判を得た軍忠状である。 この合戦には、黒瀬兼俊のほか、神保房胤・市木長家も弘中隆兼の配下として戦闘に参加したことが確認できる。 (「千葉家文書」 『親裁軍記』) |

この戦闘は、平賀弘保・入野貞景(弘保次男)が、平賀興貞(弘保長男)と対立した平賀氏の内紛に際し、大内氏は弘保・貞景を支援して興貞を攻撃した。この内紛は天文十年まで四年間続いた。

この黒瀬兼俊がどのような存在かは未詳であるが、実名は弘中隆兼の偏諱の可能性があり、東西条の大内氏給人が動員されたと考えられる。

8.43「杉隆宣書状写」 -東西条での活動-

(「石井英三氏所蔵文書『広島県史古代中世資料編Ⅳ』7号)

| 急度申候、当要害之儀、対(平賀)弘保被還遺候、然者各之事、 要害之儀、弘保代ニ堅固ニ被去渡、可有下城候、置物被下候者、 両三人被申談、(石井)元家領内へ可被下置候、則人夫申付、 至爰元可取越候、於無置物ハ不及申候、 彼山より弘保可破却之由候之条、如此令申候、 御座所之奉書為披見進候、軈而返可然候、恐々謹言 五月五日 (杉)隆宣 石井和泉守殿(房家) 「在判」 河野志マ守殿 黒瀬武寿殿 |

【解説】

大内氏の東西条代官の杉隆宣が、在番させていた宛名の三人に対して、「下城して要害を平賀弘保に返還すること」、「弘保はその後この要害を破却すると言っているので、選び出す必要のあるものがあれば人夫を派遣するので、三名でよく相談して、元家領内に運ぶこと」を指示した書状である。

天文五年(1536)以来、安芸国加茂郡高屋保の平賀氏は、弘保の子息興景が頭崎城を拠点に尼子方へ転じ、弘保は白山城を拠点に大内方にとどまったため、父子による戦争状態が続いていた。

この平賀氏内紛に際して、東西条代官の指揮下にあって要害に在番した人物の一人に「黒瀬武寿」が見られる。東西条の大内氏給人衆の一人として動員された、黒瀬氏の一族であると推測される。

この頃、筑前国では、守護代杉興連が「黒瀬新左衛門尉(長実の先代)」の「佐渡守」受領のため、京都に吹挙状を送っている(上記⑤参照)。

二つの黒瀬氏は、安芸国と筑前国でそれぞれの道を歩み始めたようである。

なお、東広島市教育委員会の話では、江戸期以降現在に至るまで、東広島市域には黒瀬氏の活動は確認できず、黒瀬村の地名以外、菩提寺・墓石などの痕跡は皆無とのことである。

9.58 黒瀬長実書状 - 喪中につき取次不可 -

(切り紙、名古屋大学所蔵「真継家文書」『中世鋳物師史料』125号)

| (懸紙ウハ書) 黒瀬与三兵衛尉 真継兵庫助殿 参 長実 人々御中尊報 (端裏切封)「(黒引)」 又五明(扇)二本忝拝領申候 就興連(江)被仰入子細、対親にて候者預示候、忝過分之至候、此節御意之段可申聞候を、親にて候者死去付候而、依別火不遂 出頭候之条、 無其儀段、於以後者、頼候者へ可被仰事、 従此跡之以筋目被仰付候者、不可存余儀候、此之由、 貴殿様可預御心得候、恐惶謹言 六月一日 長実(花押) 真継兵庫助殿(参) 人々御中尊報 |

【書き下し】

又、五明二本、忝く拝領申し候。

興連へ仰せ入る子細に就きて、対親にて候えば、預示候。忝くも過分の至りに候。この節の御意の段、申し聞かすべく候を、親にて候者、死去に付き候て、別火に依り出頭を遂げず候之条、其儀無く候。以後に於いては、頼み候者へ仰せらるべき事、此の跡より、筋目を以て仰せ付けられ候えば、余儀存ずべからず候。此の由、貴殿様に御心得を預くべく候。恐惶謹言。

【現代語訳】

又、五明(扇)を二本、忝くも拝領いたしました。

興連(黒瀬氏の主人、杉氏)に申し次ぐ詳細につきましては、父に対してあらかじめご指図がございましたようで、忝くも過分の至りでございます。

その節の(真継様の)おぼしめしを、(主人興連に)申し聞かすべきではございましたが、親でございます者(父)が、死去いたしまして、別火(喪中)により館に出仕することもできませんでしたので、申し次ぐことができませんでした。

今後におきましては、依頼した者に仰せ付けられますこと、この後からも、物事の道理を踏まえて仰せ付けになれば、違見などありえないと思います。以上のこと、貴方様の御心得に委ねたいと存じます。 恐惶謹言

【解説】

筑前国に土着した黒瀬氏分流と思われる黒瀬長実から、蔵人所小舎人で、当時全国の鋳物師再編・統轄の実現に向けて活発な活動を展開していた真継久直に宛てて、久直が筑前国守護代杉興連への取次を依頼していた長実の親が死去したため、果たせなかったことを詫びた書状である。年代は、久直が兵庫助に任じられた天文14年以降、杉興連が陶隆房の反乱によって死去した天文20年以前のものである。

黒瀬長実は、永禄2年(1559)に「佐渡守」に任じられているので、天文4年(1535)に「佐渡守」に任じられた黒瀬新左衛門尉の後継者である可能性が高く、本書状において死去したと記されている「親にて候者」は黒瀬新左衛門尉(佐渡守)である可能性も考えられる。

真継久直は丁重な依頼をしたことが知られる。何故、黒瀬氏が守護代への依頼を取次されたのかという点は、非常に重要な問題であるが、今のところ手がかりが乏しく、後考を期したい。

守護代の重臣が、軍役や年貢の徴収、裁判だけでなく、外交や陳情などにも対応していたことを示す書状である。

10. 筑前杉氏と黒瀬氏の居城について(地理全書)

鞍手郡 龍徳城(宮若市本城)・熊ヶ城(犬鳴山城)

糟屋郡 高鳥居城(篠栗町若杉)・丸山城(粕屋町大隈)

黒瀬氏は「黒瀬眞一郎氏所蔵巻軸文面写」(⑮参照)により、天文2~10年(1532~1541)の間に、杉連緒に従って初めて筑前に入ったとされている。だが、この年代なら筑前杉氏当主は守護代の興連である。さらには、黒瀬氏は十五世紀後半には陶弘護の寄子として筑前国に下って給地を宛行われており、それを契機に筑前で国人領主化し、やがて守護代杉氏の指揮下に入っていった可能性が指摘されている。(②参照)

しかしながら、杉・黒瀬両氏の居城については史料に恵まれないため不明なことが多く、信頼性が高い論稿でも根拠が『筑前国続風土記』などの地誌類であることが多い。

この稿では、上記4城を軸として杉氏・黒瀬氏の動きを語るが、以上の理由により地誌類の記述を借りることと、類推や憶測を交えざるを得ないことをあらかじめ謝しておきたい。

室町時代に筑前を支配したのは大内氏である。最盛期には、周防・長門・豊前・筑前・肥前・安芸・石見の七ヶ国の守護を大内氏当主が兼任し、重臣を各国に守護代として派遣して領国を納めた。

筑前国守護代で史料的に確認できるのは、仁保盛安・陶弘護・陶弘詮・神代貞綱・杉武連・杉興長・杉興連の7名である。

高鳥居城は永仁元年(1293)、河津貞重が築いたといわれるが、杉氏が守護代になった時は、高鳥居城に守護所をおいて居城とした。だが、大寧寺の変の混乱の中で興連が死亡すると、杉氏は高鳥居城を放棄して龍徳城に退転した。高鳥居城が再び日の目を見るのは、天正14年(1586)、島津方の星野兄弟の入城を待たなければならない。

龍徳城(龍ヶ城)は、高鳥居城とならんで杉氏が代々の居城とし、城主として興行・忠重・連並・連緒などの名が知られる。黒瀬長実が戦死した永禄2年(1559)の久原口の戦いの時、杉氏は龍徳城を居城としていたと『筑前国続風土記』などの地誌類は伝えている。

熊ヶ城(犬鳴城)は鞍手郡と粕屋郡の境に近い犬鳴山山頂部にある。地誌類は城主不詳とするが、『筑前要領』(香月文書)は、黒瀬越後守を城代とする。龍徳城と高鳥居城の中間に位置し、絶好のつなぎの城である。

永禄12年(1569)に毛利勢が立花城を攻めたときに熊ヶ城を通過して粕屋方面に進軍したことが「森脇飛騨覚書」にあり、大規模な城郭構造とともに、毛利ないしは大友の積極的な関与が窺われる。

丸山城も杉氏の居城として知られ、山頂には連並の墓がある(杉一族の連並が、毛利氏との多々良合戦で討死し首を獄門に懸けられたとき、黒瀬連祐はそれを盗み取り、大隈の丸山に葬ったと伝わる)。天正年間に秋月氏により落城させられた記録があり、これは1585年(天正13年)に秋月種実が立花山城を攻撃したときのことだと推定され、現在城址には竪堀や堀切などの遺構が確認できる。地元では黒瀬氏が杉氏のもとで城番を務めていたと伝わる。

【杉連緒とは】ー 黒瀬氏の主君 ー

大内氏時代の筑前守護代杉氏の一族といわれ、黒瀬長実を佐渡守に任じた永禄二年(1559)には、鞍手郡の龍徳城を居城としていたと考えられている(黒瀬町史P157)。大内氏滅亡後も鞍手郡・糟屋郡内に所領を確保し、毛利氏と気脈を通じながら豊後の大友氏と対立した。その後、大友氏に追われた連緒は、毛利氏を頼って長門国に逃れ、やがて豊前国の要衝の一つ香春岳城の城督として再び九州に復活した。

黒瀬長実は、長年にわたって大内氏筑前国守護代の指揮下にあったので、その後継である連緒の家臣に組み込まれたものと思われる。

11. 83「杉連緒勘状写」-黒瀬長実の討死-

(福岡県立図書館所蔵『筑前町村書上帳』大隈村医黒瀬氏蔵文書)

| 去十五豊州衆相働之砌、於久原口懸合、遂防戦、父長実討死之段、 誠無比類之、必可行其賞之状如件 永禄弐 九月十九日 連緒(花押写) 黒瀬弥次郎殿 |

【解説】

永禄二年(1559)、杉連緒が、黒瀬弥次郎に与えた感状である。同年九月十五日、杉連緒が豊後国大友氏の軍勢を久原口(粕屋郡久山町久原)で迎え撃った際に、黒瀬長実が戦死したこと、黒瀬弥次郎は長実の子息であることが知られる。また、弥次郎は「戸次道雪預置状写」や「立花統虎感状写」に見られる黒瀬連祐で、戸次道雪(鑑連)の偏諱を受けたものではないかと思われる。

12.「久原口の戦い」について

この戦いについては「黒瀬文書」以外の史料は皆無である。したがって、永禄2年(1559)9月15日、大友勢と戦って久原口で黒瀬長実が戦死したこと以外、何もわからない。よってこれ以降は推測の話であることをお断りしておきたい。

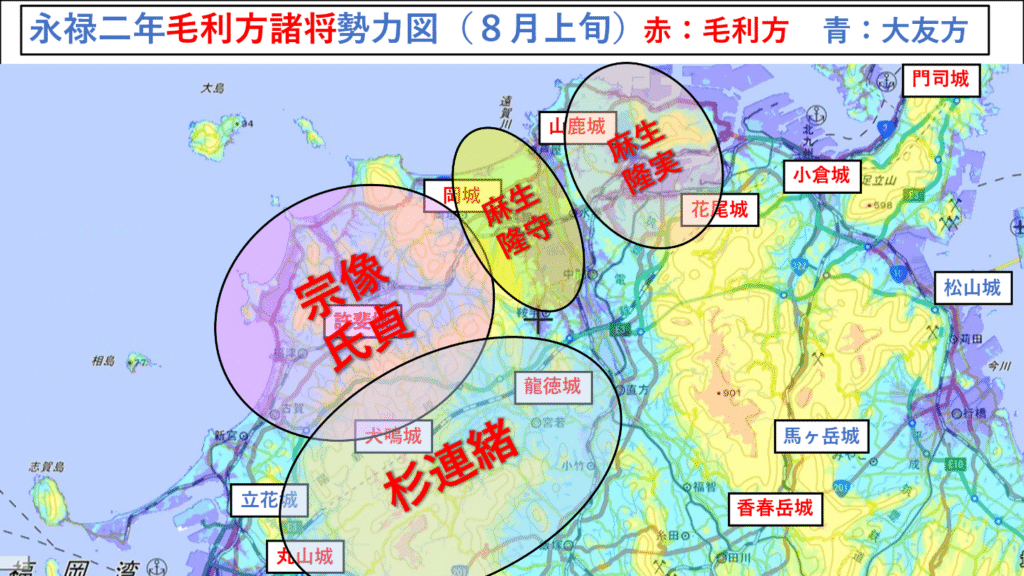

【このころの北部九州の状況】

前々年(弘治3、1557)、毛利元就は大内義長を滅ぼし、九州諸将に大友からの離反を促したが、応じた秋月・筑紫氏は大友に攻められ山口に逃亡した。翌年(永禄元、1558)、小早川隆景が門司城を攻め落とし、城井・貫・長野・宗像・麻生諸氏は毛利方に靡く。大友の本拠地豊後は遠く、海でつながる長門は豊前・筑前に近い。居城を攻め落とされた国衆たちは毛利氏の支援で本領を回復する。

1月 秋月種実が毛利氏の支援で古処山城を回復。

2月 五箇山城を回復した筑紫惟門が、毛利氏の支援で博多を攻め、大友氏の代官を切り、一時的に占拠する。

4月2日 筑紫惟門、侍島で大友の大軍を破る。

10日 高橋鑑種が宝満・岩屋城督となる。

(「角信順覚書」によれば鑑種の城督就任は、弘治3年12月以前に遡る可能性が高い「太宰府資料室だより⑨」朱雀信城)。

6月 大友義鎮(宗麟)、豊後・肥後・筑後に加えて、筑前・肥前・豊前の六カ国守護となり、博多の支配権を得る。

7月 毛利氏、北九州に侵入。門司城攻防戦開始。

高橋鑑種、筑紫惟門を誘降。

8月 大友義鎮(宗麟)、田原親宏・同親賢に大軍を率いて門司・花尾城を攻めることを命令。

9月2日以前、花尾城陥落。

15日 久原口において杉連緒麾下の黒瀬長実戦死。

25日 宗像氏貞、大友方の宗像鎭氏に攻められ、筑前大島に渡海。

26日 麻生隆守の岡城落城、隆守らが自刃。

(このころ、杉連緒は長門国に脱出か)

田原親宏、門司城を攻め落とすが、毛利方に奪回される。

10月 この頃までに遠賀郡山鹿城も陥落。

11月 大友義鎮、九州探題に任じられ、大内家督を得る。

【長実はだれと戦ったのか】

「黒瀬文書」には「豊州衆」とあるきりで、敵将の名はわからない。この地域でまとまった兵力を持つ大友方は、立花城の立花鑑載、宝満城の高橋鑑種である。史料は今のところ存在しないが、粕屋郡代を兼ねていた立花鑑載である可能性が高い。

【長実は何のために戦ったのか】

この問題を解くには「遂防戦」がキーワードになる。長実は防戦したのであり、戦いの主導権は大友方にあった。家老格の長実が守るのは、主君か守備を命じられた城である。

【長実はどこで戦ったのか】

感状にある通り戦場は「久原口」(現在の深井交差点から久山町民図書館にかけての道沿い)であって丸山城や大鳥居城ではない。この戦いは籠城戦ではなく野戦である。

【長実は戦いの直前はどこにいたのか】

「筑前国続風土記」等の地誌類は、この時期杉連緒は鞍手郡龍徳城にいたとする。ならば家老の黒瀬長実は戦場に近い熊ヶ城(犬鳴城)から出撃したとするのが自然である。『筑前要領』(香月文書)は、黒瀬越後守が熊ヶ城城代であったとする。

だが、この推論には無理がある。半年前なら秋月種実や筑紫惟門が毛利を後ろ盾として攻勢に出ていたが、この夏からは北部九州の主導権は大友に移っており、9月に黒瀬長実が粕屋郡に兵を出せば即座に孤軍になる。1月に博多を焼き払い、4月に侍島の戦いで大友の大軍を破った筑紫惟門も、7月を待たずに高橋鑑種の軍門に降っている。

「久原口」で長実が戦う意味があるとすれば、それは退却戦である。弘治3年(1557)に所領を追われた秋月・筑紫氏は、永禄2年(1559)、逃亡先の山口から毛利氏の支援を受けて本領に復帰した。これは大内氏滅亡後、陶や大友の鋭鋒を避けて高鳥居城・丸山城を放棄し、鞍手郡龍徳城に引きこもった杉氏も連携して高鳥居城か、少なくとも丸山城を回復したはずである(史料がないので、小説のつもりで読んでください)。

だが、この夏の大友氏の優勢を見て、杉連緒は撤退を決意する。南の宝満城督高橋鑑種の大軍には抗すべくもない。杉勢は鑑種が岩屋・宝満城を進発する前に、黒瀬長実を殿軍とし、犬鳴道を通って熊ヶ城さらには龍徳城に退却を開始した。ところが敵は北からやってきた。丸山城の異変に気づいた立花鑑載の軍勢である。

立花城から丸山城に向かうには、ふつう立花口から太宰府往還を(現在の太宰府古賀線)南下するが、戦巧者の鑑載は兵を分け、主力は大道を進ませ、別働を上山田(久山町山田)からの間道を使って、兵を隠しつつ久原に侵入させたであろう。現在の久山中学校・ゴルフ場横の谷筋を抜け、久原小学校付近で久原川を渡河、長実軍の頭を抑えたに違いない。辻を右折、なおも移動しながら太宰府往還の立花勢に備えていた黒瀬勢は不意を突かれた。

退路はない。小学校から東南1km弱の地に「黒瀬佐渡守長実公戦死地碑」が、今なお御子孫や地元の方々によって祀られているが、その位置は、間道からの敵が犬鳴道上の長実勢を瞬時に追い落としたかに見える。長実といえども、はかばかしい戦いはできなかったのであろう。

【杉連緒の居所】

久原口から熊ヶ城までが二里、龍徳城まではさらに二里。

久原口の戦いの時、総大将の杉連緒がどこに居たかは推理のしようもない。だが、あえて言うなら、連緒は長実と同陣していなかったと思う。

無論、長実が我身を犠牲にして主君を先行させた可能性もなくはないが、「杉連緒勘状写」の日付は戦いの4日後で、当時の情報事情と恩賞への慎重さから考えると驚くべき早さである。杉軍の司令部が混乱することなく機能していたことを示すのではないか。かといって、龍徳城では遠すぎて生死の確認は難しい。私は、永禄元年から2年にかけて、連緒は熊ヶ城(犬鳴城)で総指揮を執り、この戦い以後再び龍徳城に戻ったと想像している。

【その後の筑前諸将】

永禄2年(1559)の戦役は驚くほど大規模である。大友宗麟は数万の軍兵を動員し、門司城を除いて(一度は落城させたが奪還された)、豊前・筑前をその手に収めた。侵攻路は立花城の立花鑑載が粕屋郡から宗像郡許斐城へ、豊後の田原親宏・同親賢が豊前小倉で二手に分かれ、門司城と花尾城を攻める。大友軍の先鋒は、宗像鎮氏・麻生鎮里など総領家と対立する有力庶家が主力となった。

9月2日前に花尾城は落城した(「佐田文書」)。9月25日、許斐城が開城、宗像氏貞は白山城を出て筑前大島に逃れた。

立花勢は余勢を駆って遠賀郡に侵入、26日、麻生隆守は岡城を瓜生貞延に攻められ、近くの海蔵寺で自刃した。

同じ頃(遅くとも10月2日までに)山鹿城(遠賀郡芦屋町山鹿)も落城した。麻生隆実も長門国に逃れたと思われる。地理的に見て、最も早く脱出したのは杉連緒だったはずだが、長門国に逃れたことがわかるだけで、日時は不明である。熊ヶ城(犬鳴城)、龍徳城に関連する両軍の行動の記録はない。

また、宝満・岩屋城督の高橋鑑種もこの戦役で何らかの働きをしているはずなのだが、資料は完全に沈黙している。

なお、武雄鍋島家に伝わる文書によれば、同年9月14日、大友家加判衆吉弘・吉岡・田北の三人が、肥前佐賀の龍造寺隆信および三瀬の神代勝利と和睦の起請文を交わしている。1月の少弐氏滅亡後の安定を図る龍造寺家と、毛利諸将の駆逐に全力を傾注したい大友家の思惑が一致したためであろう。

13. 93「戸次道雪預置状写」-黒瀬連祐、大友に降る-

(福岡県立図書館所蔵『筑前町村書上帳』大隈村医黒瀬氏蔵文書)

| 今度 一忠儀於顕然者、五町分坪付有別紙事、可預置候、恐々謹言 十二月五日 道雪(花押写) 黒瀬連祐 |

【解説】

戸次道雪から黒瀬連祐に対し、五町分の給地を預け置いたものである。

戸次鑑連(道雪)は、大友氏一族戸次氏の当主であり、天文年間末に甥で養嗣子の鎮連に家督を譲ったが、その後大友氏加判衆となるなど、大友氏の重臣・名将として活躍した。

永禄8年(1565)に大友氏に謀反を起こした筑前立花鑑載の立花城を攻略し、永禄11年にも再度謀反を起こした鑑載を敗死させて立花城を攻略している。その後、永禄12年に毛利氏によって占拠された立花城を奪回し、大友氏によって立花城督を命じられた。天正12年(1584)に筑後において陣没。「道雪」という号名から、この書状は、天正2年から11年に比定される。

「連祐」は、黒瀬長実の子息とされる人物であるが、道雪(鑑連)の偏諱を受けたものではないかと思われる。

14. 94「立花統虎感状写」-立花統虎(宗茂)と黒瀬連祐-

(福岡県立図書館所蔵『筑前町村書上帳』大隈村医黒瀬氏蔵文書)

| 前、廿五高鳥居取崩候刻、別而被砕手、分捕高名之次第感悦候、 必以時分一稜可賀之候、恐々謹言 八月二十七日 統虎(花押写) 黒瀬連祐 |

【解説】

天正14年(1586)、豊臣政権による九州島津氏攻撃の際、立花統虎から黒瀬連祐に対して、島津氏方の星野氏が籠もる高鳥居城(福岡県糟屋郡篠栗町・須惠町)を攻略したときの戦功を賞した感状である。

立花統虎(後の宗茂)は、近世柳川藩立花家の祖。実父は、大友氏宿老の吉弘鑑理の次男で筑前立花氏の家督を継承した高橋鎮種(紹運)である。統虎は、戸次道雪の養嗣子となり立花姓を名乗った。

九州平定後、立花氏は筑後国柳川8万石に移り、筑前国は小早川隆景に与えられた。

慶長5年(1600)の関ヶ原合戦において、立花統虎(宗茂)は西軍に属し、敗れて浪人となったが(後に柳川に復帰)、小早川秀秋(隆景の養子)は東軍において徳川家康の勝利に貢献し、備中岡山52万石に転封する。

黒瀬氏はそのまま筑前国に残り、家禄を離れ郷士として地域行政にあたり、やがて帰農して庄屋を務めることになる。

【高鳥居落城】

立花統虎(宗茂)の実父高橋紹運は島津勢により岩屋城で玉砕、弟の高橋統増は宝満城を開城、統虎自身の立花城も包囲された。しかし、秀吉軍到来の報に島津勢が急遽引き上げたため、すかさず反撃に出る。立花勢は、岩屋城と宝満城を奪回する前に目の前の高鳥居城を攻めた。この城には、耳納連山の鷹取城主だった星野兄弟が、島津の命で殿(しんがり、軍の最後尾)を受け持ち、島津勢が引き上げた後も義理を重んじて最後まで踏ん張り(置き去りにされたとの説もある)玉砕した。

後に宗茂はその義を讃えて、糟屋郡に手厚く埋葬した。現在もその跡には吉塚地蔵(福岡市東区JR吉塚駅前)が祀られている。星野吉実の名から吉実塚と呼ばれていたのが、後に吉塚になったと伝わっている(「吉実・吉兼」と兄弟二人、ともに「吉」の字が付くからという説もある)。二人共に歌道に通じた文武両道の武将だったとされている。

15. 『八箇国御時代分限帳』―東広島に残らなかった黒瀬氏―

(山口県文書館所蔵『毛利家文庫52 給禄』より黒瀬名のみ抜粋)

| 黒瀬平左衛門 17.81石 出雲国仁多郡 黒瀬清兵衛 20 石 出雲国仁多郡 黒瀬五兵衛 10.15石 出雲国大原郡 黒瀬藤左衛門 18.08石 出雲国大原郡 黒瀬十郎兵衛 10.24石 周防国熊毛郡 同 3.4 石 周防国都濃郡 黒瀬弥三 12.5 石 長門国阿武郡 |

【解説】

『八箇国御時代分限帳』は、天正十五~十九年(1587~1591)、関ヶ原合戦以前の惣国検地を記したもの。成立は貞享二年(1685)だが、かなりの正確性を有する資料とされている。

注目されるのは、これらの人物が、いずれも加茂郡内に給地を持っていないことである。なお、この分限帳は、毛利氏当主からの給分年貢高を示すものなので、他家からの給分は記されておらず、これらの所在地が経済的基盤の全てであるとはいえない(当時の武士は、しばしば複数の主から禄をもらうことがあった)。

16.『黒瀬眞一郎氏所蔵巻軸文面写』と「黒瀬系図」

―江戸期以降の記録― 筑前若杉郷土史抜粋、『大川村郷土誌』から)

| 黒瀬眞一郎氏所蔵巻軸文面写 高鳥居城史料の一として附記 黒瀬佐渡守長実者長門国人也、大内氏天文弘治之間大内遺杉連緒 招誘筑前諸将、是時長実従連緒初来筑州居若杉、子孫遂為筑人、 長実永禄二年九月十五日興豊州兵戦死干陣、其子曰佐京連祐、 連緒壮長実戦死、乃請大内賜連祐食粕屋之辻、大内氏死亡後、 連緒事立花統虎、天正十四年八月従統虎功破高鳥居斬守将星野、 統虎賞其功益食五町、及豊太閤賜小早川中納言筑州、 連緒又従中納言以郷兵納貢賦、慶長十八年蔽死、子孫不願仕官、 浪居田間耕種自結、其六世孫長俊自文学方技相継為医送、長俊 求画工長実之像請予賛、其追報本之志真可嘉也、為作詞曰、 一朝赴難 三世復思 死軽鴻毛 勇此孟賁 義気至合 凜々如存 宝暦七年十丑季秋 竹田定証書 【現代語訳】 黒瀬佐渡守長実は長門国の人である。大内氏が天文弘治年間に、杉連緒が筑前の諸将を招き入れたとき、長実は連緒に従い、初めて筑前国に来て若杉に住み、子孫は遂に筑前の人となった。長実は永禄二年九月十五日、豊後勢と戦い戦死した。その子を佐京連祐という。主君の連緒は長実の戦死を壮とし、すぐに大内に申請して連祐に粕屋辻を宛行った。大内氏滅亡後は、連緒は立花統虎(後の宗茂)に仕えた。 天正十四年(1586)八月、連祐は、統虎に従って高鳥居を落城させ守将星野吉実を斬った。 統虎はその功を賞して領地五町を加増した。同時に豊臣秀吉は小早川中納言(隆景)に筑前国を与え、地侍達に年貢を納めさせた。 慶長十八年(1613)、連祐は死去したが、子孫は仕官を望まず、百姓身分となった。 その六世の子孫長俊は書物から医術を学び、代々医業を伝え医者として世を送っていった。 長俊は画工を求め長実の像を描かせ、私にその賛(絵に添える詩文)を依頼してきた。祖先を思う志は真に嘉である。よって詞書を作った。 一朝、難に赴き、三世に渡って(永遠に)思慕され続ける 死は鴻毛よりも軽く 勇は孟賁(中国戦国時代の勇将)の如し 義気は究極に合し 凜々として今あるが如くである 宝暦七年(1757)十丑(癸丑)季秋 竹田定証 書 【大川村郷土誌本文】 黒瀬佐渡守長実は大内氏家臣杉氏に伴われ、岩屋城に来る後久原村にて戦死す。現今粕屋郡久原村中久原に地蔵尊として祭られている。 福岡市吉塚は佐渡守長実子が星野弾正を打取った其遺蹟にして石碑が現存する。此の功に依る感状は今尚黒瀬家に現存す。 黒瀬本家累代 年忌明細鑑 知光院𠝏巌破堅居士 黒瀬佐渡守長実 二十六歳 二世 應教院殿楽誉安室道養居士 黒瀬佐京連祐 三世 黒瀬久左衛門長興 四世 黒瀬一良右エ門長之 五世 黒瀬佐渡守養億長抉 六世 黒瀬養億長俊 七世 黒瀬養億長矩 九世 黒瀬養億隆道 十世 黒瀬文仲 十一世 黒瀬文栄 十二世 黒瀬眞一郎 十三世 医学博士 黒瀬眞人 |

【解説】

『大川村郷土誌』所収の『黒瀬佐渡守長実像賛』と「黒瀬家系図」を併せて掲載した。

「長実像」は没後約二百年を経て、六世の子孫黒瀬長俊が絵師に描かせた想像図である。賛を書いた竹田定証は、黒田藩儒竹田春庵(貝原益軒の弟子にして親友)の子か。竹田家は公家出身の医家であったが、春庵(定直)が朱子学者として黒田家に出仕し、子孫は修猷館教授を輩出した。あるいは黒瀬家とは医術を通して交流があったのかも知れない。

『粕屋町誌』はこの賛に拠ったものか、長門国生まれの黒瀬左衛門尉長英の子、与三兵衛長実が筑前国黒瀬氏の始祖で、杉連緒に従って入部したとしている。先述の通り、『黒瀬町誌』は文明十年(1478)に黒瀬有真が陶弘護とともに筑前国に派遣され、鞍手郡吉川(宮若市)・嘉麻郡片島(飯塚市)に給地を宛行われ、後に土着したとする。私の力ではどちらが正しいかは判断できないが、少なくとも江戸中期の黒瀬家は「長門国出身、杉連緒とともに下向」と思っていたことになる。

そういえば「黒瀬文書」に、

| 長門国豊西郡河棚庄内、(渡辺孫右衛門尉先知行)跡伍石足 (坪付別紙)、 これ有る事、右は数年の奉公馳走に、その賞として宛て行う所なれば、 早く知行を全うし、相違あるべからざるの状、件の如し 天文十年八月十日 興運(花押) 黒瀬与三兵衛殿 |

の宛行状写がある。数年の奉公に対して「五石」を加増したものだが、縁もゆかりもない地での、わずか「五石」(約5反:当時の百姓1戸分の耕地)の加増では、筑前や山口までの交通費や管理費でたいした足しにはなるまい。記録には残っていないが、近隣に黒瀬氏の領地があり、それに追加の加増が行われたとする方が自然である。

後世の黒瀬家は、長実を以て始祖とするので、あるいは与三兵衛は河棚庄在住の黒瀬氏出身で、養子縁組等で筑前黒瀬氏を継いだ可能性もある(あくまで想像だが)。

長実の墓は現在も大隈の西尾山麓の南東(地蔵堂の450m先)にあるそうだ。以下、粕屋町誌に従って述べると、二代目の「佐京連祐」は、父とともに杉連緒にしたがって筑前に下り、「連緒公御内執権三人」の一人になった。杉一族の連並が、毛利氏との多々良合戦で討死し首を獄門に懸けられたとき、連祐はそれを盗み取り、大隈の丸山に葬ったとされている。連祐の墓は父長実の墓の西側にある。

三代目の久左衛門は、武士を捨てて医学を学び、福岡藩に仕え、島原の乱にも従軍している。

なお、河島悦子氏は黒瀬本家以外にも村医・町医として民衆に医療を施していた分家の人々を見出している(福岡藩では、第10代藩主斉清の幼少時に、側室出身ながら藩政を代行した実母新間(みま)の方の福祉施策として、村医・町医に三人扶持の手当を支給していた)。

| 〇『文化分限帳』 黒瀬貞庵(本道=内科) 三人扶持 〇『天保分限帳』 黒瀬養栄(本道・小児兼帯) 三人扶持 〇『明治元年分限帳』 黒瀬竜作(本道医) 三人扶持 |

※三人扶持は、毎月米一俵一斗を自宅まで配達される待遇(長野日記)。

まとめ

家紋や「清」の名乗りから「黒瀬氏の祖は越智氏であり、平安時代に伊予国で河野氏と勢力を競った新居氏を出自とする」説もあるが、詳しいことはわからない。

正応2年(1289)、安芸国加茂郡東西条(現東広島市)に「黒瀬村」の名が初めて史料に現れる。この記載から、越智系新居氏の庶家黒瀬氏は、鎌倉中期に成立した可能性もあるが、文献上の初見は、文明10年(1478)である。「正任記」に、大内氏重臣陶弘護の「寄子」として筑前国に給地を与えられた黒瀬氏として、「右京進有真」「平右衛門尉宗清」「与三兵衛尉吉清」「蔵人光清」が見られ、この頃には安芸国と筑前国に、二流の黒瀬氏がいたことがわかる。

本拠地である東西条の黒瀬氏は、戦国時代に大内氏給人として「鏡山城の戦い(東広島市)」や「月山富田城攻め(松江市)」で尼子氏と戦うなどの活動が見られるが、毛利氏時代になると動向を示す史料はほとんど残されていない。すでに大内時代から、黒瀬村での権益を縮小され、複数の一族が給地を与えられて他所に移り住んでおり、江戸時代には黒瀬村で「黒瀬氏」と関連する家や菩提寺・墓所は無くなっていたようである。

筑前国においては、戦国時代末期に、守護代杉氏の家老格として天文4年(1535)に「佐渡守」に任官した「新左衛門尉長英」、杉興連・連緒を支え、永禄2年(1559)に久原口で戦死した「与三兵衛尉長実」、杉連緒・戸次道雪・立花統虎(宗茂)に仕え、天正14年(1586)の高鳥居城攻めで戦功を挙げた「弥次郎連祐」ら、三代の活躍が見られる。

江戸時代に至って黒瀬氏は帰農し、庄屋として粕屋郡の民利を図るかたわら、医者として人々の命を助け、今日(十四世眞一氏)に至っている。

眞一氏は現在、筑紫野市二日市西2-1-3において、医療法人黒瀬眼科医院を営んでおられ、「診察は丁寧で、説明も分かりやすい先生」(口コミから)として多くの患者に慕われている。

コメントを残す