2022/08/15

はじめに

福岡県には「黒瀬」姓の人が1200人ほど居住しておられる。都道府県別黒瀬姓数では全国第4位(1位岡山県、2位広島県、3位山口県)で、福岡県と「黒瀬」さんには、歴史上、何らかのつながりがあることを示している。たしかに私の中学時代の級友に「黒瀬君」がいたし(福岡市城南区梅林中学校)、お笑い芸人パンクブーブーの「黒瀬」は福岡県糟屋郡出身だ。さらに見ると、「黒瀬」姓は粕屋郡に極端に多く(400人)、県内では福岡市(50人)・北九州市(50人)などの大都市圏を大きく上回る(名字由来net調査)。普通に考えて糟屋郡は「黒瀬」氏の苗字の地であるはずなのだが、なぜか「黒瀬」という地名は存在しない。近隣地では玄界島沖の海中に「黒瀬」と呼ばれる小さな岩礁が存在するが、島の伝承では元寇から江戸初期まで玄界島は無人島で、岩礁の名が名字になる機会はなかったと思われる。姓の分布や地名の有無から見る限り、どうやら「黒瀬」さんは、他の県から福岡に来て粕屋郡に土着したようだ。

では、粕屋郡の「黒瀬」さんはどこから来たのか、なぜ来たのか。本稿はその問いにこたえようとするものである。

参考「黒瀬氏ご先祖様レポート2」、より具体的です

1.「筑前国町村書上帳」にみえる「黒瀬」氏の姿

(大隈村医黒瀬氏蔵文書)

江戸時代に編纂された「筑前国町村書上帳」には、糟屋郡大隈村医師黒瀬氏が所蔵した文書が十二通掲載されている。文箱に収納されていた順に記録されたらしく、後世の私たちの目からは順不同としか見えない並びになっている。とりあえず、時代順に並び替え、黒瀬氏がどのような活動をしていたか読み取ってみたい。

なお、アルファベットは内容の別を、丸数字は「書上帳」の登場順を示している。本文は和風の漢文であったのを、力不足ながら河島が訓読し、前後に簡単な解説や年表を付け、読者に時代の雰囲気を感じてもらえるようにした次第である。

また、当時の社会情勢の把握を容易にするために、しばしば加増収入を現在の円に換算するが、歴史家の計算式は

1町=10反、1反の収穫量=1石、米1石の値段=銭1貫文、銭1貫文=10万円

とするのが通常であろうか。

ただし年貢を五公五民として、手取りは半分(÷2)。

例1:5町の加増=50(反)×10(万円)÷2=手取り250万円の増収

けれど疑問がある。米一石は当時の人間1人の年間生活費に当たる。

現在、はたして10万円で1年間生活できるだろうか?

そこで、必要最低限の文化的な生活を送るための生活保護費と同額(月7万円)とし、

計算しやすく年80万円、これを河島換算とする。すると、

例2:5町の加増=50(反)×80(万円)÷2=手取り2000万円の増収となる。以上のように、私がイメージする中世の貨幣価値は、通説よりも高めであることをあらかじめお断りしておきたい。

では、「黒瀬文書」の解説に入ることとしよう。

A.天文四年(1535)二月二十日、黒瀬新左衛門尉を佐渡守に推挙する事を通達した文書。

佐渡守は正六位上、大名の家老が任命される格。徳川家の本多正信が有名。

戦国時代の武家の官職は全国的にほとんど私称だが、大内氏は推挙権をもっており、「京都に推す」といえば(たとえ京都に報告せずとも)正式な任官とされた。

(ただし、礼金は高かった。代がわりごとに、三百万円ほど包む必要があった)。

| ⑦ 佐渡守の事、京都に挙すべき状、件の如し。 天文四年二月二十日 (花押:名無し) 黒瀬新左衛門尉殿 |

天文三年(1534) 大友氏二階崩れの変。鉄砲伝来。

天文四年(1535) 12月大内義隆、少弐資元・冬尚父子を肥前に追う。大内安芸衆帰国。

天文五年(1536) 大内義隆、太宰大弐となる。

- この年、島津義弘・丹羽長秀・荒木村重が誕生。

徳川家康の祖父、松平清康が森山崩れで家臣に殺されている。

B: 天文十年(1541)八月十日 杉興運が黒瀬与三兵衛に、数年奉公の賞として、 長門国豊西郡河棚庄五石足を宛て行われた文書。⑫は本人へ、⑩は上司である「井上対馬守」にその執行を促す通達文である。五石は、水田0.5haの収量で70メートル四方の農地にあたる。五公五民として、

歴史家なら年二十五万円程、河島換算なら、年間200万円の昇給となる。

「黒瀬与三兵衛」の諱は長実、前記「新左衛門尉」の息子であろう。

「興運」は杉氏で筑前国守護代高鳥居城主である。

| ⑫ 長門国豊西郡河棚庄内、(渡辺孫右衛門尉先知行)跡伍石足(坪付別紙)、有るの事 右は数年の奉公馳走に、その賞として宛て行う所なれば、早く知行を全うし、相違あるべからざるの状、件の如し 天文十年八月十日 興運(花押) 黒瀬与三兵衛殿 |

| ⑩ 長門国豊西郡河棚庄内、渡辺孫右衛門尉先知行跡伍石足(坪付、之れ別紙に在り)の事、黒瀬与三兵衛尉長実の給地と為し、之を宛て行われれば、早く当土貢を云え、下地を云え、速やかに打ち渡されるべきの由、仰せによりて執達件の如し。 (包紙) (真松弥三郎) 長村判 天文十年八月十日 (世良又三郎) 運兼判 (青景藤次) 運郷判 井上対馬守殿 |

天文九~十年(1540~1541) 吉田郡山合戦で大内氏は尼子氏を破り、毛利氏を救う。

天文十年(1541) 大内義隆 大宰大弐(五年就任)ならびに周防・長門・安芸・備後・ 石見・筑前・豊前の七カ国守護に就任。

C:年不詳。長実が吉田陣での功績として頭巾と衲衣の着用を許可された文書。

当時、頭巾・暖衣を許されることは大変な名誉とされた。(黒田如水の肖像参考)

なお、吉田陣は天文九~十年の吉田郡山合戦を指すと思われるが、黒瀬氏の従軍は確認できない。宗像郡吉田で合戦があった可能性もある。今後の検討を要する。

| ⑥ 長実が事、去年吉田の陣已来、寒雪を凌ぎ、日夜心を労せしむ段、神妙の思召しを致すの由、仰せ出され候。然れば奉公への忠掌(賞)の為に頭巾併せて衲衣(暖かい法衣)の儀を御赦免なさる通り、それを心得、よくよく(お礼を)申すべきの旨に候。 恐々謹言 (包紙) 十二月十日 (磯部弥三郎)長恵(花押) (真松弥三郎)長村(花押) (青景藤次) 運郷(花押) 黒瀬与三兵衛尉殿 |

天文二十年(1551) 大内義隆、家臣陶隆房に攻められ自刃する。

弘治元年(1555) 毛利元就、陶晴賢(隆房)を厳島に破る。

弘治三年(1557) 毛利元就、大内氏を滅ぼす。大友義鎮、秋月・筑紫氏を攻める。

永禄元年(1558) 北部九州は騒乱状態になる。

永禄元年(1558)十二月、毛利元就・隆元が、仁保隆慰に門司城番を命じる。

D.永禄二年(1559)三月に、黒瀬長実は佐渡守に任官し、さらに四月、筑前国糟屋郡中原村内に、二十石足分、新たな領地を給された。

※二十石は現在の価値で年収手取りで百万円(河島換算800万円)ほどの加増。

給主の重安・重忠・連緒は杉氏で、当時、毛利氏に属していた。

佐渡守は祖父・父が任官されていた官職であるが、自動的に就任できるわけでない。 任官希望を上司である杉連緒に申し述べ、連緒は主君の毛利隆元(現在の当主、元就の長男)に文書を送り、隆元は幕府の申次を通じて将軍に伝え、最後に将軍が朝廷に任官を奏請する。それぞれに献金をしなければならず、大変な手間と物入だったはずである。

| ⑨ 佐渡守の事、望みに任する之状、件の如し 永禄二年三月二十一日 連緒 判 黒瀬与三兵衛尉殿 |

| ⑧ 中原村内今泉弥三郎先給の内十石足、伊賀香新蔵人先給十石足之事、 御判の旨に任せ、知行あるべく候。重忠の存ぜざるの儀に於いては、承引之あるべからず候 恐々謹言 卯月五日 | ||

| 世良但馬守 黒瀬佐渡守殿 清水越後守 重安 | 重安(花押) 重忠(花押) | |

| ⑤ 筑前国糟屋郡中原村内、今泉弥三郎先給の二十石足の内十石足、 同村伊賀香先の知行分三町地の事、之を宛て行い畢ぬれば、早く領知すべきの状、件の如し。 永禄二年卯月九日 連緒(判) 黒瀬佐渡守殿 |

永禄二年(1559) 九月、立花鑑鑑、大友勢を率いて宗像許斐城を攻め、宗像氏貞を大島に追う。

F:永禄二年(1559)九月十九日、杉連緒(興連の子)が黒瀬弥次郎(長実の子)に「九月十五日糟屋郡久原口に於いて大友勢と合戦、父長実が討死」したのに対し、恩賞を約束した文書である。

この合戦に関しては他に記録がないので詳細はまったく不明であるが、おそらく立花城の立花鑑載(大友方)と戦闘になり、久原口(黒瀬佐渡守討死の石碑がある)で討死した。

当時、戦功の第一は討死だったので、四日後に恩賞の約束が下されている。

この戦いは尼子晴久の要請によって始まった大友宗麟の豊筑侵攻の緒戦で、数万の兵が門司城で小早川隆景を釘付けにして援軍の派遣を許さず、孤立した毛利方の麻生氏(遠賀郡)、宗像氏(宗像郡)の城々を大友勢は次々に陥落させた。宗像氏貞は大島に逃れ、杉連緒は長門に遁げ、麻生隆実はほとんど全ての城を失った。(レポート2に関連記事)

| ① 去十五日、豊州衆、相働之砌り、久原口に於いて懸け合い、防戦を遂げ、父長実討死の段、誠に比類これなく、必ずその賞を行うべきの状、件の如し (永禄二年) 九月十九日 連緒 黒瀬弥次郎殿 |

G: 永禄二年九月十九日、黒瀬弥次郎の父長実に給したはずの四町五反の地が、なぜか給されておらず、その替地として江辻村内の旧三苫和泉守の四町五反の地を与えるという通達文。戦死直後にそのミスに気づくとは、偶然か必然か、故意か事故か興味は尽きない。

| ⑪ 父長実に対して扶助せしむるの四町五反の地、相違候う状、その替えとして筑前国糟屋郡江辻村内、三苫和泉守先給の四町五反の地が事、之を宛がう。てえれば、 早く領知すべきの状、件の如し 永禄二年九月十九日 連緒 判 黒瀬弥次郎殿 |

H:十二通の文書の中で唯一、発行年、発給者名、受取者名が裏取りできなかった文書。

しかしながら、親純の「親」は、杉氏には見当たらず、立花氏や志賀氏などの大友系の諸家にしばしば登場する。よってこの文書の発給時期は、黒瀬氏が大友配下に入った時期以降、「道雪・統虎」以前と推測し、この段に置いた。

最終ページの資料1・2参照

内容は、席内郷(現:古賀市徳久)に三丁(町)の農地を遣わすというものである。水田なら三十石程の収量で、五公五民として現在なら手取りで年150万円(河島換算 1200万円)の加増だが、「御畠之内」なので畑地である可能性が高い。畑地の生産 能力は水田の1/5と後世の検地で換算されているので、結局年30万円(河島換算で 年240万円)程度の増収にしかならない。

| ④ 院中席内郷之内の徳久名、同庄方御畠之内三丁之事を 遣わす也。乃ち執達件の如し。 卯月二十四日 親純(花押) 黒瀬次郎三郎殿 |

I: 立花(戸次)道雪が黒瀬連祐の功績を「一の忠義」として五町分の土地(河島換算で年2000万円)を預けるという文書(形式は手紙の型である)。

立花道雪の糟屋郡立花城主としての履歴は

元亀二年(1571)五月、大友宗麟が戸次鑑連(道雪)を立花山西城督に命じる。

天正三年(1575)五月二十八日、道雪は一人娘の誾千代に立花城督を譲る。

天正九年(1581)八月十八日、高橋紹運の長男・統虎が道雪の養子となる。

天正十三年(1585)九月十九日、道雪筑後北野において陣没。

黒瀬氏はこの時期には完全に大友氏の配下となり、道雪に従って筑前・筑後・肥前・豊前に転戦したと考えられる。年次がないので「一の忠義」がいつ・どこで顕然としたのかは不明だが、この文書は元亀二年から天正十三年の間に発給されたと思われる。

| ② 今度、一の忠義、顕然たれば、五町分、坪付は別紙にある事、預け置くべく候。 恐々謹言 十二月五日 道雪(花押) 黒瀬連祐 |

J:黒瀬連祐が高鳥居城攻略の際、特に活躍し、敵の首を取り、名を挙げたので、いつか必ずお祝いいたしますという立花統虎(宗茂)からの文書(形式は私信)。

| ③ 前(二十五)に高鳥居取り崩し候刻、別して手を砕かれ、分捕高名の次第、感悦に候。必ず時分を以て、一稜(ひとかど)、之を賀すべく候。 恐々謹言 八月二十七日 (立花)統虎 (花押) 黒瀬連祐 |

天正十四年(1586)七月二十七日、九州統一を目指す島津軍は、立花統虎(宗茂)の実父高橋紹運が守る岩屋城を落城させ紹運以下七百人余りが玉砕した。博多へ進出した島津軍の次の目標は、立花統虎の守る立花山城である。島津軍は立花山を包囲したものの全面攻撃はしていないらしい。『上井覚兼日記』によると、島津軍は秋月種実を仲介し宗茂へ対し降伏勧告しているが、宗茂はこれを拒絶。島津軍は秀吉の九州討伐軍が来る前に薩摩へ撤退した。統虎はこれを追撃し、高鳥居城の星野兄弟を屠った。この書状は高鳥居城攻めでの黒瀬連祐の活躍に対するものであろう。伝承では、黒瀬氏が城主を務めた丸山城(糟屋郡大隈町)は、立花攻城戦の間に島津配下の秋月氏によって落城したとされる。

天正十五年(1587)、秀吉により立花統虎は筑後四郡の領主として柳川城へ移る。筑前は小早川隆景が太守となり名島城へ入った。

黒瀬氏はこの時立花家を離れて帰農し、以後豪農・大庄屋・医師として江戸時代を通じて糟屋郡の人々をリードする。

2.筑前国守護代杉氏とは

周防の戦国大名大内氏の分かれとも、豊前出身ともされるが、出自については明らかではない。室町・戦国時代、陶・内藤氏と並んで大内氏三家老に列せられた。宗家は長門守護代に任じられるなど、杉氏一族は八本杉とも称せられて威勢を振るった。しかし、大内義隆が滅亡すると、わずか六年間のうちに六家が滅亡し、残る二家は毛利氏に帰属した。

杉重道は、応仁・文明の乱中、大内政弘に従い在京した。文明九年(1477)正月、山城の狛陣所で宗祇、政弘を招いて百韻連歌を催した。風流の人で、長門国美祢郡大嶺にあった重道の山荘は、飯尾宗祇の著した『筑紫道記』に「都にもかかる所侍らむやは」と称賛されている。

重道の子武道は、大内政弘から義興初期にかけて奉行人を務めた。御礼奉行、宇佐宮行幸会奉行、興隆寺二月会大顔役を務めたことが知られている。また文人でもあり、明応八年(1499)、正平版『論語集解』を復刻したことは有名である。その子興道も文人として知られ、大内義隆の奉行人。大永五年(1525)興隆寺二月会大顔役。亨禄四年(1531)宗碩下向の際、連歌会を張行した。「天文日記」には「門下ニ対して能人」とみえる。

杉興長は義興期から義隆初期にかけての筑前守護代。筑前に在国して領主的側面を強化している。子の興運も筑前守護代を務めた。「石清水文書」には「筑前守護」と記されている。天文十九年(1550)七月従五位下に任じられた。しかし、翌年九月陶氏等のために自害した(諸説あり)。黒瀬佐渡守はこの系列の杉氏の重臣である。

大内義隆期の豊前守護代を務めたのが杉重矩であった。初め重信と名乗り、天文七年(1538)十二月従五位下に任じられた。陶隆房(晴賢)の謀叛には、はじめ対立したがのちに同心して大内義隆に背いた。のち、再び陶と対立して、長門国長興寺に自殺した。

父重矩を陶によって害せられた重輔は、弘治元年(1555)、晴賢の子長房を殺害して、その首を毛利元就のもとに持参し、大内氏と毛利氏の和議を図ろうとしたが、翌二年、内藤隆世に攻められて自刃した。このとき、嫡子重良は山口にいたが、同三年、毛利氏の山口占領後、四歳で杉氏の家督相続を許され、周防国熊毛郡・吉敷郡などに所領を安堵された。

重良は、天野隆重の補佐を受けて、永禄元年(1558)より父の居城であった豊前松山城に在番し、一時大友方に城を占領されたこともあったが、同六年、ついで十一年の大友氏との合戦では、敵数人を討ち取るなどの戦果を挙げた。永禄三年には、興隆寺二月会大顔役もつとめた。黒瀬氏の⑧文書にある「重安・重忠」はこの系列の可能性がある。

天正七年正月、大友方に離反したが、嫡子元良は、母が毛利氏譜代筆頭・福原貞俊の娘であったことから断絶を逃れ、知行地を安堵された。以後、毛利氏の家臣として存続した。毛利氏家中における家格は大組であった。

毛利氏に帰属したもう一家、杉隆相は陶氏と運命をともにした野上氏の遺領野上庄を領したが、天正十七年(1589)その子元宣が夭死して没落した。

なお、長州の「吉田松陰」やその師「玉木文之進」の実家は「杉」家で、それぞれ吉田家・玉木家に養子に入ったものである。

3.黒瀬氏の本拠地

「黒瀬」の名字の分布は、1位:岡山県、2位:広島県、3位:山口県、4位:福岡県であるが、本拠地は安芸国加茂郡黒瀬庄(現東広島市黒瀬町)とされる。

参考文献として、『黒瀬町史 資料編(2004)』、『黒瀬町史 通史編(2008)』があり、紐解けば詳細を探ることもできたであろうが、北九州市では閲覧することができなかった(その後、東広島市教育委員会から購入することができた。レポート2はその成果である)。

大内氏は室町・戦国時代を通じて、応仁の乱など幾度となく上洛して京畿の戦闘に参加しており、いずれかの機会に「黒瀬氏」を被官化したものと思われる。

ネット「日本の津々浦々」で、次の武将を検索することができた。

黒瀬 右京進 くろせ うきょうのじょう

大内被官。大永三年(1523)、安芸国東西条鏡山城の城番の一人。安芸国賀茂郡黒瀬村を名字の地とする黒瀬氏の一族か。

東西条鏡山城は安芸国における大内氏の牙城だったが、大永三年六月に出雲国の尼子氏および平賀氏や毛利氏ら安芸国諸勢力の攻撃で陥落した。市地国松をはじめ主だった者約1000人が討死したとされており(『房顕覚書』)、城方は相当な死傷者を出したとみられる。

七月、尼子氏重臣・亀井秀綱が毛利家臣の粟屋元秀に、黒瀬右京進の「大内拝領賀茂郡之内参捨貫文」や「能美左馬丞」(蔵田安丸之内捨貫文)、「蔵田備中」(寺家之内参捨貫文)の給地が打ち渡されている(『閥閲録』巻74)。大内氏の鏡山城番の知行地を、没収して充てたものとみられる。

十月、家督を継いで間もない毛利元就が、粟屋元秀に「黒瀬右京亮」の給地を宛行っている。「右京亮」は「右京進」の誤記の可能性が高い。給地として「ともひろ名」、「もりとう名」、「よなミつ」、「いやすミ」が挙げられている。「よなミつ」は現在の東広島市八本松町米満とされるが、他の地名は不明。(河島悦子が発見)

出雲遠征で討死

天文十五年(1546)四月、大内義隆は黒瀬長寿丸に父右京進の忠節に対する感状を与えた(「譜録」中島九郎兵衛忠興)。これは天文十二年(1543)五月七日、大内氏の出雲遠征の際、右京進が杉隆宣とともに討死にしたことによるものだった。杉隆宣は大内氏の東西条代官であり、右京進は彼に率いられて出陣していたのだろう。大永三年に鏡山城番だった黒瀬右京進と同一人物、またはその後継者と考えられる。

なお天文十五年の大内義隆感状を載せる「譜録」の系図は「右京進」について、「中須賀某」あるいは「備後居住仕候由申伝候」としている。養嗣子だった可能性がある。

黒瀬村年表(サイト「賀茂郡黒瀬組十八ヶ村の歴史と特徴」から年表だけを抜粋)

805年(延暦24年)「安芸国賀茂郡」という表記あり(日本後記)

1183年(寿永2年)「西条」という文字が史料上にあり(広島県史 古代中世史料編)

1289年(正応2年)「黒瀬村」という文字が史料上にあり(沙弥某譲状)

1358年(正平13年)「東条郷之内三永村」という記述あり(広島県史古代中世史料編)

1466年(文正元年)「賀茂郡東条郷黒瀬村」「東条郷黒瀬村津江保」という記述あり(樋之上八幡神社棟札名)

1466年 黒瀬村の領主の新居氏、岩山頂上に山城を築いた

1509年以前 大内氏給人領、大内氏から黒瀬氏(岩屋名3貫70文)への給地あり

1509年以降 神保氏(10貫)への給地あり

1554年(天文23年)10月、郷原と津江の境にある岩山城が毛利氏によって攻められた。大内氏の勢力が一掃された後の東西条・黒瀬一帯は小早川隆景の支配下となる

1564年 兼広に小早川氏家臣井上春忠知行地あり

1580年以前 厳島社領あり

1586年 天正の陣(豊臣秀吉の四国征伐)のとき、城主黒瀬飛弾守道信が、「野々市の原の戦い」に出陣して戦死

まとめ

黒瀬家の祖先は、安芸国加茂郡黒瀬庄を本拠とする国人領主である。室町戦国期に大内被官となり、その一族が豊前・筑前守護代「杉氏」の与力として筑前国に赴任し、大内氏の北部九州進出に活躍した。やがて重臣として「高鳥居衆」の代表格となり、糟屋郡内丸山城を預けられるほどになった。

しかし、大内義隆の滅亡により騒乱の地となった北部九州で、大内から毛利、さらに大友へと主を替えざるを得ず、直属の主「杉氏」の滅亡により、立花氏道雪・統虎(宗茂)の家臣として生き残ることになった。

豊臣秀吉の九州国割により、立花宗茂が柳川に移ると糟屋郡内に帰農し、家格・人脈・識字力を生かして、江戸期を通じて豪農・大庄屋・医師を務め、郡内の行政・教育をリードした。

明治以降も郡会議員に選出されるなど糟屋郡の振興に尽力し、「黒瀬」姓は糟屋郡を中心に福岡市・北九州市など福岡県内に広がっていった。

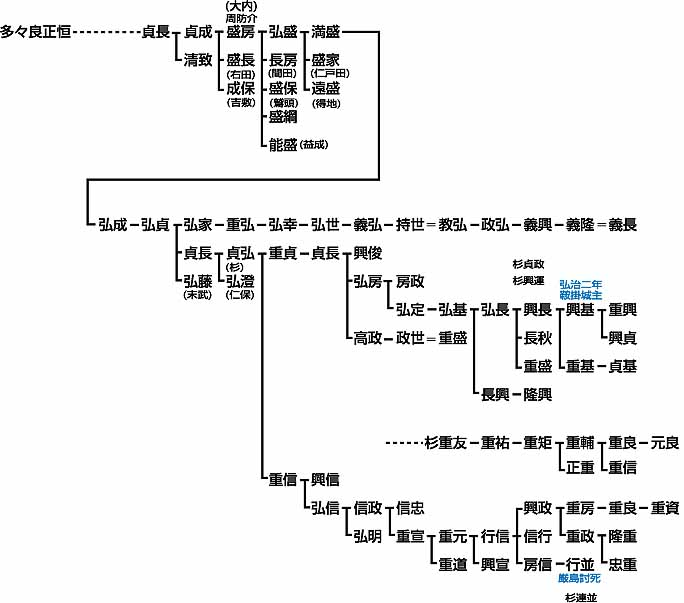

資料1 「杉氏系図」(サイト「武家家伝」から)「親」の通字は見えない。

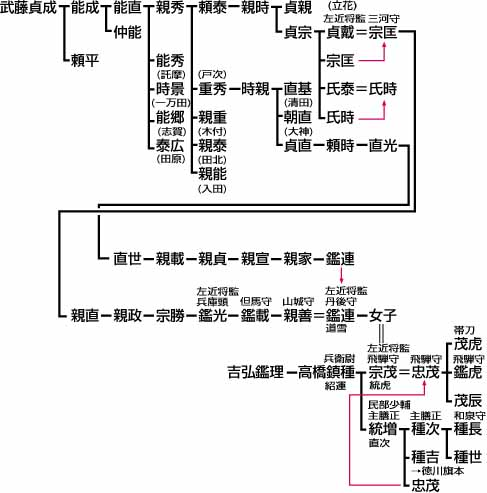

資料2「立花氏系図」(同サイト)大友系の人には「親」の字をもつ人が多くいる。

コメントを残す