ー 宇都宮系山鹿氏と鎌倉北条氏と異常気象 ー

はじめに

140通を越える『麻生文書』だが鎌倉時代のものは3通に過ぎず、山鹿(麻生)氏の実態はいまだ十分に解明したとは言えない。このブログでは、そんな山鹿(麻生)氏の周辺の事情を尋ね、当時の北九州の人々が直面した問題を掘り起こそうとするものである。

1.麻生文書 1・2・3号

はい、これが、その3通なんですが、内容はすべて、

「山鹿庄内の、麻生庄・野面庄・上津役郷の地頭代職を安堵するのですぐに跡を引き継ぎなさい」という、味気なーい内容です。

しかも、「麻生資時」ひとりの、相続に関する「はじめ・なか・おわり」。

地頭代職というのは、地頭にかわって現地に赴任し、代わりに荘園経営をして所定の年貢を運ぶのがお仕事、つまり代官(当時は眼代といいました)のことです。

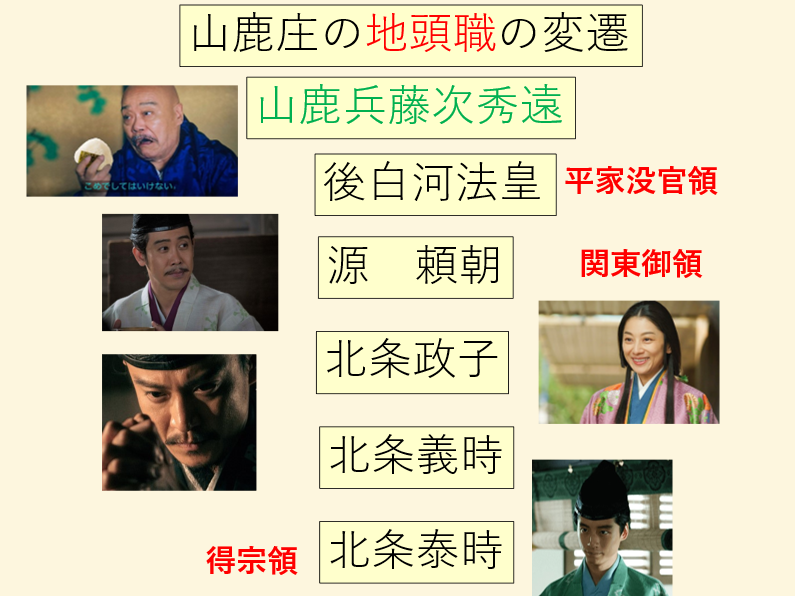

2.山鹿庄地頭職の変遷

しかし、1000町とも2000町とも言われる山鹿庄の地頭つまり上司にはビッグネームが列びます。

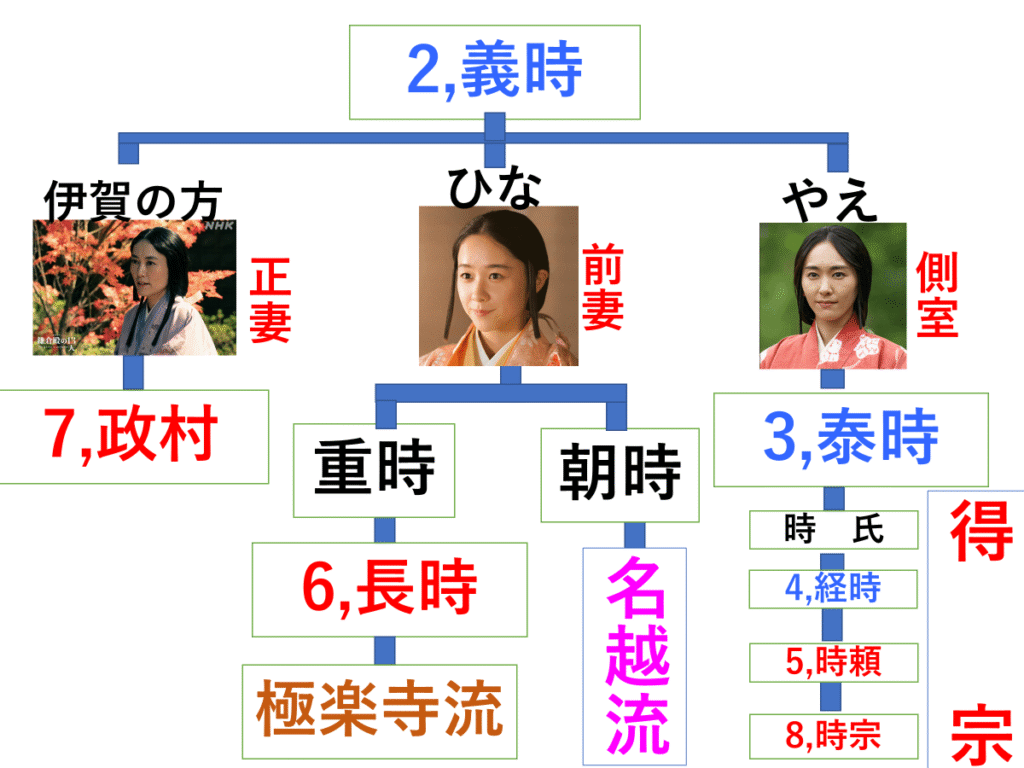

(わかりやすくするために大河ドラマの写真を貼り付けました。NHKさんからお叱りがあったらすぐに削除します)

もともとは山鹿兵藤次秀遠が地頭を務めていたのですが、平家とともに滅亡し、後白河法皇に没収されてしまいます。これを平家没官領といいます。

これをそっくりもらったのが、源頼朝。ちなみにこの領地を関東御領といいます。

さて、山鹿庄、一品房昌寛に宛行われたはずなんですが、なんだかんだで、そのあと奥さんの北条政子に渡ります。これがプレゼントだったのか、遺産だったのかは分かりませんが、さらに政子は高野山の金剛三昧院に、夫と子供の冥福を祈るために何年間か寄進した後、

いつのまにか弟の北条義時に渡ったらしく、義時の死後は、息子の第3代執権泰時に、泰時は第4代経時にと代々の執権に譲られていきます。

鎌倉幕府の執権のことを得宗と申しますので、これら執権の領地のことを得宗領と言い習わしています。

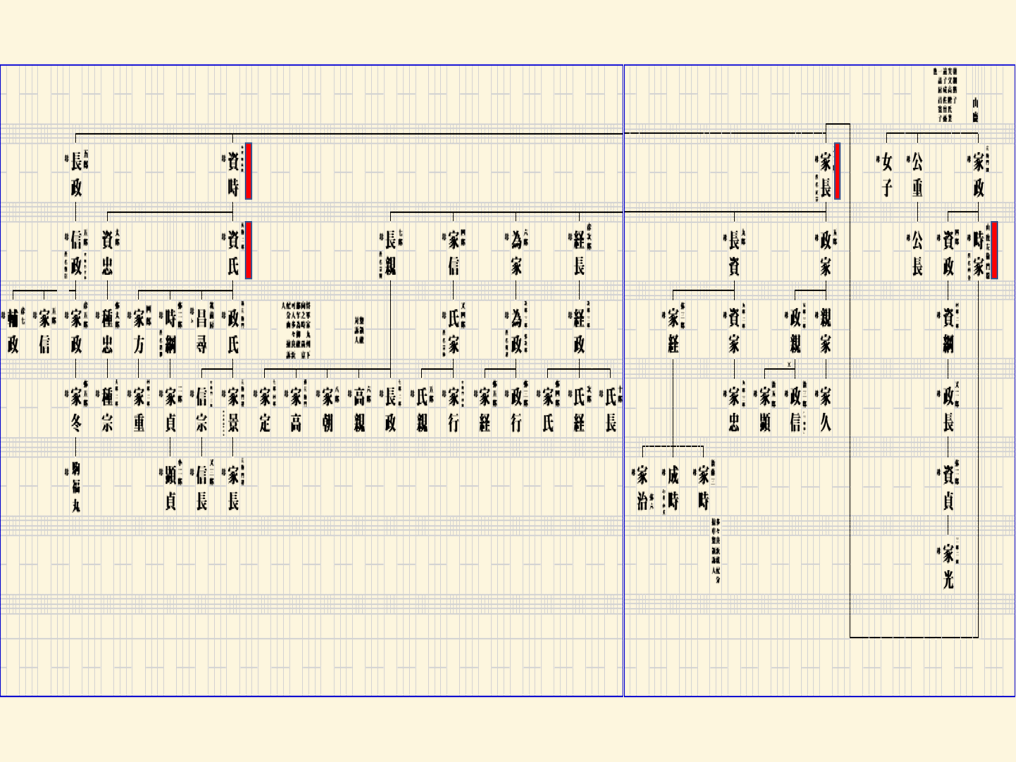

3.地頭代職はずっと宇都宮系山鹿氏

鎌倉に住んでいる地頭は上のようにどんどん変わりますが、現地の地頭代は、ずっと関東から下向したといわれる宇都宮系山鹿氏でした。

前回の1号文書では右端の「時家=西念」の死去に伴い、左上の次男坊の「資時」に、「麻生庄・野面庄・上津役郷」を安堵するという内容でした。

当然、長男の「家長」(右頁の中辺)は少なくともその2倍は貰っているはずですが、記録は何も残っていません。

ネタバレすると、「資時」は譲状も残さず急死し、それでも北条氏は少年の「資氏」に跡を継がせました。これが3号文書の内容です。

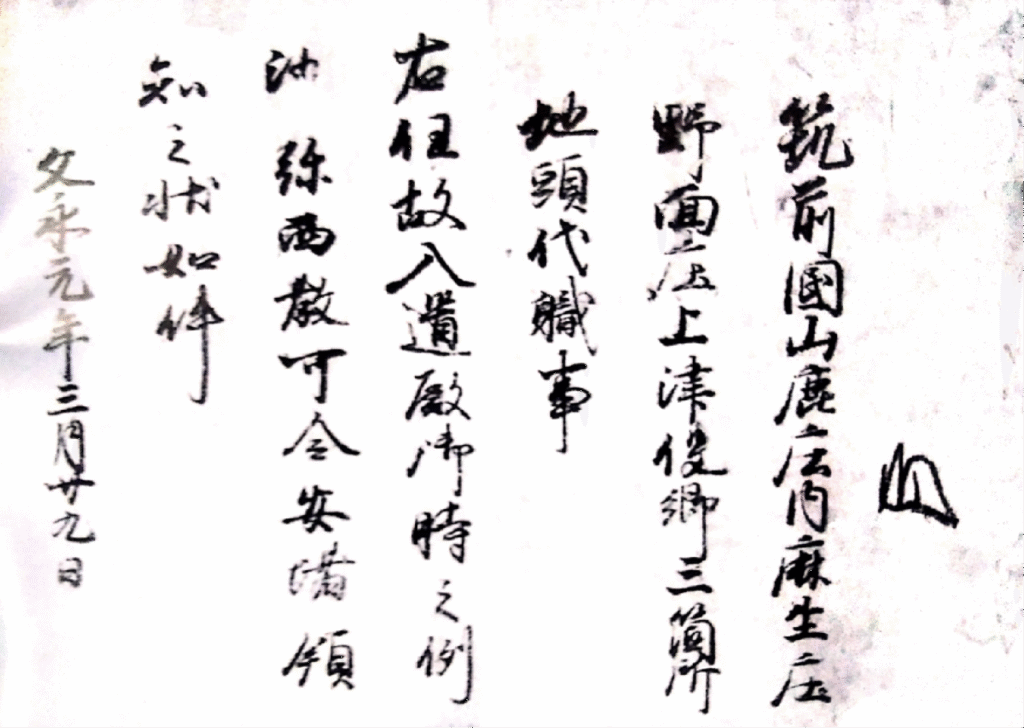

4.『麻生文書第2号』

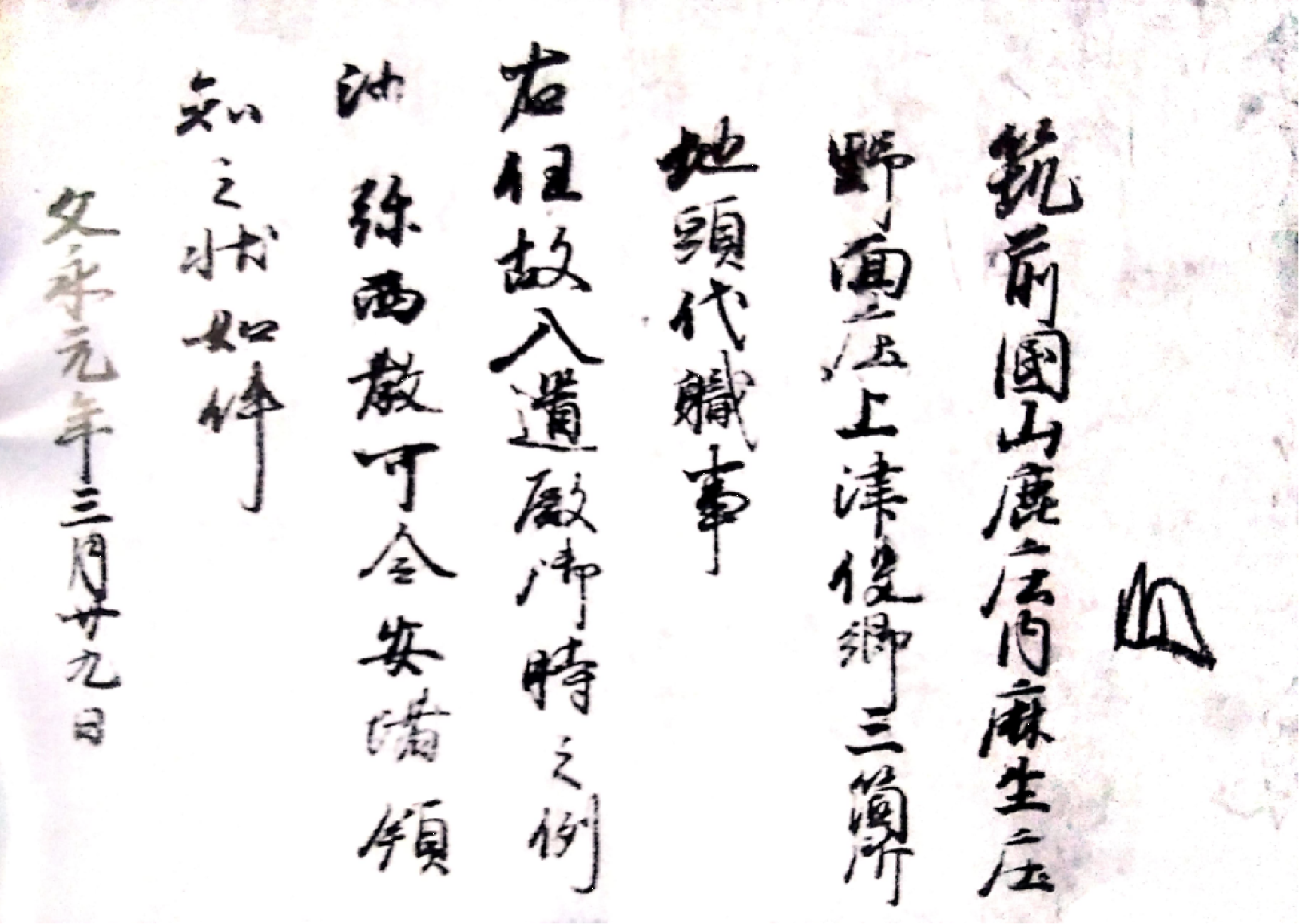

某地頭代職安堵状

この文書は、1号文書と同じく「山鹿庄内の、麻生庄・野面庄・上津役郷の地頭代職を安堵します」という内容なのですが、書式が少し違います。

1号文書には冒頭に「下」という字がありますから、この書式のことを「下文(くだしぶみ)」と言います。「下文」は宛名が最初に書かれるのも特徴で、相論(裁判)になったときは最強の証拠能力を持つとされました。

対して2号文書の最初には「下」も「宛名」もなく、かろうじて本文の中に宛名に当たる「西教=資時」が見えます。この形式を下知状形式と呼び、内容が領地の安堵ですので「安堵状」と命名されています。それでも、下文に次ぐ格の高い書式とされ、文書の格式としては将軍の個人的な書簡である「御教書」の上とされました。

1号・2号文書とも、最初に花押があります。この右余白の主の花押を「袖判」といい、主の尊大さを示すとされますが、当の家来からは主とのつながりが感じられる(=保証してもらえる)と人気でした。1号文書は花押が北条時頼のものであることが分かっていますので「北条時頼袖判」、2号文書は誰の花押か分からないので「某」とされています。

「某」は執権北条氏の一族のだれかと推測されていますが、名前の特定はできていません。北条氏もこの頃には多くの家に分かれており、それぞれの家が独自の動きをしていました。

次項では有名な北条一族の庶流について述べていきます。

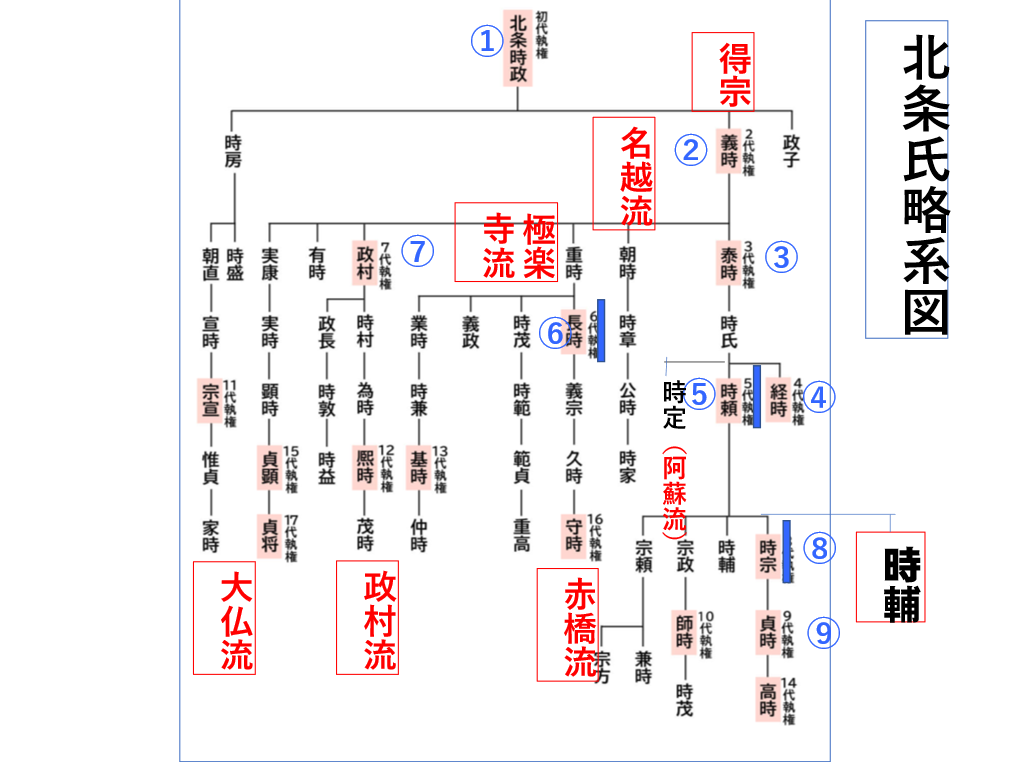

5.鎌倉北条氏の有力庶家

皆さんご存知の通り、鎌倉幕府の実権は源頼朝の妻政子の実家である北条氏が執権として握り続けました。けれど執権の全員が一人っ子だったわけではありませんから、当然執権にならない北条氏もいたわけです。

執権になる本家(当時は惣領家といいました)を「得宗家」、そうでない分家を「庶家」といいました。最終的に北条氏は130家ほどに分かれたそうですが、その中で力のある分家を「有力庶家」といいます。

ピンクで塗られているのが、執権になった人です。

右の執権を多く出しているのが北条得宗家で、山鹿(麻生)氏の主です。

分家で、最も格が高いのが名越流。足利尊氏とともに、楠木攻めの総大将になった家です。

太平記の幕府滅亡の頃に活躍する極楽寺家と、さらに分かれた赤橋家。赤橋は足利尊氏の奥さんの実家です。

義時の弟の「時房」の子孫は「大仏(おさらぎ)」という大豪族でした。

これらの苗字は、屋敷があった場所にちなんでいるのですが、「政村流」という個人名にちなんだものもあります。

これらの有力な分家は、得宗家と実力がそんなにかわりません。というのも、承久の乱の後、四千箇所を越える没収地を、執権の義時は、他の御家人や自分の一族には分け与えましたが(平家没官領が500に対して4000ですから大盤振る舞いできたと思います)、義時自身は一つももらわなかったからです。義時の死後、第3代執権になった泰時は、惣領分のあまりの少なさに驚いたという話が残っています。いろいろ批判はありますが、義時は、本当に真面目な人だったんだなあと思います。

それと、先ほど「本家」と言いました得宗家ですが、最初から本家(惣領)と思われていたのかも疑問です。 少し図を大きくします。

奥さんたちの名前は大河ドラマの配役名を借りました。写真も大河です

まず、おさえておきたいのは、この時代は、長男が嫡男ではなく、正妻の子で、器量があるものが嫡男になるということです。

「鎌倉殿の十三人」をご覧になった方は、北条義時には、3人の奥さん、がいたことを覚えてらっしゃるかと思うのですが、最初の奥さん、伊東祐親の娘「やえ」は実は奥さんとは言えない人です。

側室と書きましたが、本当のところは愛人と言った方がいいでしょう。

つまり、後に第3代執権になる泰時は、愛人の子、その子孫は愛人の子の系統、と言うことになります。

では、正妻は誰かとなると、二番目の「ひな」、「姫の前」といいます。

比企一族の娘で、子供もおりましたが、比企の乱の時に離婚しますので、正妻ではなくなります。

で、3番目の「伊賀の方」、性格悪そうで、義時に毎日毒を飲ませていたという伝説の持ち主ですが、最後に正式な結婚をしたので、彼女が正妻です。

ところが義時の死後、「伊賀氏の変」という謀反を起こそうとして(これは濡れ衣らしいのですが)、一族ともども流罪になり、伊賀の方は正妻ではなくなりました。子の「政村」も殺されそうだったのですが、泰時が「伊賀の方は無罪ダー」と政村を守り抜いて、命だけは助かったそうです。

それで、ひなさんの子供「朝時」が再び嫡男に復活、執権になりそうだったのですが、尼将軍政子の一言で、泰時が執権に就任します。

当然、朝時とその子孫(名越流)は、「本当はうちが総領家だ。泰時は愛人の家系だー」と、不満をずーっと持ち続けます。

ちなみに次男の重時は時頼の親友です。子の長時は時頼の跡を継いで執権になり、正宗までの中継ぎになります。その子孫は極楽寺流として栄えました。

1256年、時頼は、はしかと赤痢にかかり、先述の親友で連署の重時の子、長時に執権職を譲り、最明寺で出家しました。後継者は時宗と決めていたようですが、なにせ6歳ですから、執権の激務は無理です。

周囲の目は5歳年長の庶長子時輔に注がれ、以後、時宗の最大のライバルと目されます。幸い、時頼は回復し、その後7年間、大御所として幕府を主導しますが、1263年、ついに時頼は亡くなりました。次いで翌年の9月12日、つまり、2号文書が出た半年後に現執権の長時が亡くなります。

時宗14歳、時輔は19歳。幕府はにわかに動揺します。その混乱を収拾したのは、泰時に命を助けられた、北条氏の長老で、連署の「政村」でした。

政村は第7代執権に就き、時宗を連署とし、成長を待つことにしました。

時頼の遺言は時宗を後継者にすることでしたが、この段階で、時宗が執権になるにはいくつかの壁がありました。

まず、ライバルの庶兄時輔の存在。時輔は18歳。時宗は13歳、今なら大学生と中学生ですから、これは分が悪い。

次に、「うちが本当の惣領だ」と思っている名越家や、実力が得宗家とさほどかわらない有力一門の存在。結託されたら、時頼の遺言など、吹っ飛んでしまいます。

さらにいえば、老齢の現執権、「政村」の誠意と寿命。彼の気持ちや健康寿命によっては、現在の体制はたやすくひっくり返るでしょう。

既定路線とはいえ、時宗の執権就任は決して安泰とは言えませんでした。

6.全国を覆った社会不安と異常気象

ところで、鎌倉時代は、鎌倉仏教という言葉があるように、社会が大きな不安に包まれて、宗教が発展した時代でもあります。

では、その不安の源は何だったのでしょうか。 幕府や朝廷の権力闘争が、不安の原因だったのでしょうか。

鎌倉時代は、一言で言えば、寒冷化と異常気象の時代だったといえます。

平安時代末期、地球規模で、世界は寒冷化します。日本では、特に、平清盛の晩年、頼朝が挙兵した頃が最も寒かった。その後、世界的には気温が上昇するのに、日本は大規模エルニーニョの影響で気温が上がりませんでした。そのうえ、日照りが何ヶ月も続くかと思えば、ゲリラ豪雨で洪水、これが何年も続いて、種籾も食い尽くされてしまう。

あの恐ろしく厳しい荘官達も、年貢の取りようがなく、「10分の1に減免」などという記事がたびたび荘園史料に出てきます。人々は「都に行けば食えるのではないか」と京都に流れ込むのですが、もともと田畑が少ない京都です。餓死者が増えるばかりで、日本の人口は減少しました。

方丈記の抜粋を載せます。高校の時に古典の授業でお読みになったとは思いますが、現代語訳しておりますので、よかったら読んでみてください。

『方丈記』より抜粋(HPフロンティア古典教室訳)

「ある年は春・夏に干ばつ、ある年は秋に大風・洪水などと、悪いことが続いて、穀物はまったく実らない。むなしく春に(田畑を)耕し、夏に(苗を)植える仕事があっても、秋に刈り取り、冬に収納するというにぎわいはない。このために国々の民は、ある者は土地を捨てて国境を越え、ある者は家を捨てて山に住んだ。」

「土塀のそばや、道端には、飢え死にした者のたぐいが、数えきれない。(死体を)取り片づける方法も分からないので、くさいにおいが、辺り一面に充満し、(腐って)変わってゆく顔や(体の)様子は、目も当てられないことが多い。まして、(鴨川の)河原などには、(死体が散らばっていて)馬や車が行き来する道さえない。」

「離れられない妻や夫を持っている者は、(相手を思う)その愛情がまさって深い者が、必ず先に死ぬ。その理由は、自分の身は二の次にして相手を大切にしたいと思うので、ごくまれに手に入った食べ物も、相手に譲るからである。だから、親子である者は、決まって、親が先に死んだ。」

「仁和寺にいた隆暁法院という人は、このようにして数えきれないほど死ぬことを悲しんで、その(死体の)首が見えるたびに、額に「阿」という文字を書いて、(成仏させるための)仏縁を結ばせることをなさった。死んだ人間の数を知ろうとして、四月と五月の二か月の間に数えたところ、京の中で、(北の)一条(大路)から南、(南の)九条(大路)から北、(東)京極(大路)からは西、(真ん中の)朱雀(大路)からは東の、道端にある(死体の)頭は、全部で四万二千三百余りあった。まして、その前後に死んだ者も多く、また、(賀茂)河原・白河・西の京、その他もろもろの辺地などを加えて言うならば、際限もないだろう。ましてや、日本全国を加えるとどうなることか(見当もつかない)。」

方丈記は「養和の飢饉」の記録ですが、最もひどかったのは1257年からの「正嘉の飢饉」で、麻生資時が家督を相続して8年目、おそらく20代後半の頃です。

飢饉の原因は諸説あったのですが、最近、インドネシアの「サマラス山の噴火」によるものだったことが明らかになりました。

火山爆発指数は「8」で、9万年前に九州全体を火砕流で飲み込んだ、ブラタモリでよく出てくる、「阿蘇4」の10倍の爆発でした。

これが現在残っているサマラス山の跡のカルデラです。

このときの噴煙は、4万8千メートルまで登り、火山灰は北極・グリーンランドで発見されています。

標高4200メートル以上あった山が、跡形もなく吹き飛んでしまいました。それから3年間、地球に夏はなかったそうです。 日本でも、噴火の数日後に京都に灰が降ってきたことが後嵯峨天皇の日記に記されています。

異常気象はその後も続き、2号文書が出された前年にも、大変な暴風が、日本中のイネを荒らし、鎌倉由比浦に停泊していた船を転覆させ九州の運送船を難破させます(『吾妻鏡』弘長3年8月27日条)。食べるものもなく、運ぶこともできない。当然、社会不安は高まり、人々は救済を求めます。

そんな中、鎌倉仏教第1世代で浄土真宗宗祖の親鸞や「民衆救済の政治」を心懸けた元執権時頼がなくなりました。宗像大社の隣にある古代以来のほら穴しかなっかた山に、鎮国寺が建建立されたのもこの(1863)年です。(写真は鎮国寺奥の院)

家督相続から15年たった文永元年(1264)、若武者資時は「沙弥西教」という出家姿になっていましたが、山鹿庄は毎年の飢饉や暴風で、領民は食うや食わず、隣の楠橋庄をはじめ遠賀郡の荘園は、京都のお公家さん達にとってはドル箱で、火事や飢饉のたびに損耗のしわよせが来ます。遠賀郡や宗像郡でも社会不安のあおりを受けて鎌倉仏教が広がりました。

香月の吉祥寺、ここは法然の跡を継いだ浄土宗二世鎮西上人の誕生寺です。香月氏の中から全国区の有名なお坊さんが出たのですから、香月氏はホクホクだったでしょうね。

芦屋寺は今は観音寺と名前が変わっていますが、得宗被官内では山鹿氏よりずっと格上の宿屋氏を通して臨済宗の建長寺に寄進されたと、蘭渓道隆の手紙に書かれています。蘭渓道隆は、中国から来た禅僧で、執権時頼の先生でした。

引野寺では、宗像の色定法師が一切経を写経しました。引野地区には、市ノ瀬の鷹見権現社の別当が別当坂付近に住んでいたという伝承を始め、多くの宗教地名があります。 「いのちのたび博物館」名誉館長の有川宣博氏は、引野地区は熊野信仰の一大聖地で、現在の引野中学校がある丘の上に引野寺があったのではないかと推理しています。(左は色定法師座像)

コメントを残す