2022大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」も終盤を迎え、粛清・老衰で人数も減ってきた。その中で俄然存在感を増してきたのが八田知家(市川隼人)である。頼朝とは、あいさつこそ敬語だが基本タメ口、範頼・義経には完全に上から目線、北条・三浦の人々をつねに小僧あつかいし、宿老の合議の場ではいつも壁にもたれかかって襟をくつろげている(大胸筋がセクシーと人気らしい)が、だれも咎める者はいない。性格異常かとも思ったが、言動はつねに正鵠を射ており、周りからの信頼も厚く、「武衛」の真意を知るなど教養も高い。いったい何者なのだろうか。

八田知家は、下野国の武士で宇都宮氏の当主・宇都宮宗綱(八田宗綱)の次男である。では、宇都宮氏とは何者か。 「中世の名門宇都宮氏(下野新聞社2018)」に沿ってその姿をのぞいてみよう。

今でこそ餃子の街として有名になった宇都宮だが、もともとは宇都宮二荒山(ふたらさん)神社の門前町として発達した。平将門の乱では藤原秀郷が、前九年・後三年の役では源頼義・義家が戦勝を祈願している。

奥州への軍事基地として、12世紀には多くの軍事貴族が進出した。朝廷内に武門的地位を築いていた紀氏一族の芳賀氏、豊前宇都宮氏の始祖となる中原姓宇都宮氏、さらに藤原姓八田朝綱、頼朝の側近で近江源氏の佐々木氏など、武勇に長け、文事にもすぐれた「京武者」が集住していた。(当時の京武者は、武勇・装備とも、関東や九州の兵よりも精強だったらしい。地方豪族が在庁官人職以外に院武者所や受領名をもつのは、「京武者」であることをアピールしたからである)

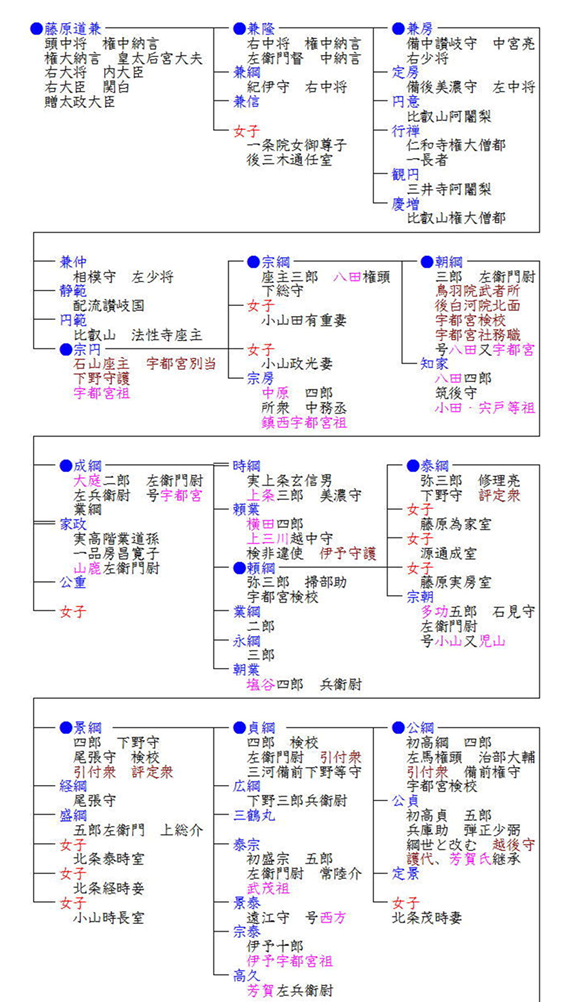

(宇都宮系図:http://kakei-joukaku.la.coocan.jpから引用)

こうした「京武者」の中から1184年、源頼朝は、広大な神領を持つ宇都宮社務職(総責任者)として藤原(八田)朝綱を承認した。その背景としては「宇都宮一族が頼朝の挙兵に参陣したことに加え、朝綱の抜群の財力とステータス(藤原北家・鳥羽院武者所・御白河院北面・左衛門尉、これらの官職は私称ではない)、院権力周辺との人脈、姉妹に頼朝の乳母の寒河尼(小山政光の妻)がいること」などが上げられ、伝説では源義朝の忘れ形見とされる。ちなみに、源頼義や義家の家人筋とは意識されていたようだが、義朝の家人ではなかったようだ。

すなわち、鎌倉幕府の保証人、有力諸御家人の本家、頼朝の身内人、最有力の軍事力をもつ、例えるなら幕府を合弁会社とした副社長と言ったところだろうか。大河ドラマの八田知家の傍若無人ぶりと優れた知識・教養は、宇都宮氏の特徴を三谷氏が演出したものであろう。

朝綱の子の成綱(知家の甥)は早世したが、孫の頼綱は北条時政の娘を妻とし、歌人としても有名で「続千載和歌集」にも入集している。藤原定家とも親交が深く、京都や宇都宮に歌壇を形成し、後に「小倉百人一首」の元となったとされる色紙(『明月記』1235年5月27日)を贈られている。

出家して「蓮生」と名乗って以降は浄土宗の法然に帰依、嘉禄の法難では法然の遺骸を死守し(その様子は「国宝法然上人行状絵図」に描かれている。中央騎乗白衣僧体の人物)、高弟親鸞の関東入りにも関与したらしい。

紀清両党と呼ばれる強大な武力を誇り、弘安の役において第八代貞綱は、御家人の総大将として、山陽・山陰の兵6万を率いて九州に下向しており、その功で引付衆に任じられた。第九代公綱と楠木正成との四天王寺での対戦の場面は、「太平記」屈指のハイライトとなっている。

後世の麻生氏の人々は、「家政」以前の家系を可能な限り創作、もしくは宇都宮氏と関連づけ、様々な説話を生み出していく。始祖の一品房昌寛や家政が属したかも知れない京都の有力貴族の高階氏よりも、宇都宮氏の眩いばかりの姿が誇らしかったのであろう。たしかに数ある有力御家人の中でも、宇都宮氏は武力・財力・文化力において抽んでている。

少弐・大友をはるかに凌ぐ家名の高さと一族としての誇りを、麻生氏の人々は戦国期から明治にいたるまで忘れることはなかったのである。

コメントを残す