『八幡東区制50周年を記念して八幡東区の歴史を学べる新コースです。10か所で八幡郷土史会による解説があります。中央区商店街のグルメも堪能できます!』ということで、前夜から降り続く大雨の中、5kmの道のりを道に迷いながら歴史ガイドしてきました。以下は、そのときのネタ本です。

① 東田大通り公園

八幡製鉄所の東門から入ってすぐの所、現在の「いのちのたび博物館」の横の広場(写真だと中央やや上)がスタートです。

スタート地点は昔、硫酸工場でした。ちなみに、東側のイオンには創業時はコークス工場や洗炭場、深谷貯水池がありました。左手の「いのちのたび博物館」は第5・6高炉、第2ガス汽缶、鉱石置場の跡地です。昔の写真では煙突が林立しています。

② 官営八幡製鉄所旧本事務所(眺望スペース)

創設時は中央船溜に面した倉庫があった所です。当時はスペースワールド駅の辺りは小高い丘になっており(高見山)、製鉄幹部や総理大臣より高給のお雇い外国人の洋風官舎がありました。

やがて製鉄所の拡張にともなって幹部宿舎は東に移り、地名も移って今の高見地区ができます。本事務所は他の工場より早く着工され、司令塔としての役割を果たしていましたが、大工場の本部としては手狭になったため、大正11年(1922)に枝光の丘の上(元八幡ロイヤルホテル跡)に移り、旧本事務所の建物は研究所とされました。

2013年、世界遺産登録を目前に耐震工事を行いましたが、工場内にあるため見学は禁止されています。枝光の第2代事務所も耐震工事をして保存しようという声は上がったようですが、あまりにも大きすぎて(横幅100m)お金の出所がなく、残念ながら平成3年に解体されました(表向きは基礎に杭を打たずにコンクリートを流し込む工法を採用したため、地盤が波打ってひび割れしたためとなっています。どちらが真相?)。

③ 枝光橋

(丸い方が古い。四角い方は昭和47年に増設)

・ 昭和5年(1930)、炭滓線の開通工事に伴って建設されました。千住大橋(東京)の次に古く,鉄道橋では現存最古のブレースドリブ・タイドアーチ【ブレースドリブ:アーチを二重に重ねトラス(△桁)で結合しているもの。タイド:アーチの左右の基部をトラス(△桁)で結合しているもの。要はアーチを二重にし、下弦も強化し、△の桁を付けて頑丈なうえにも頑丈にしていること】です。昔は、鹿児島本線と路面電車(と道路)が下をくぐっていました(平成11年からは道路のみ)。

④くろがね線宮田山トンネル入口

・炭滓線(昭和5年)→くろがね線(昭和47年:社員から公募) 八幡製鐵所の戸畑地区と八幡地区を結ぶために敷設した構内専用鉄道です。

トンネルの上の望玄坂 八幡側トンネル入口 戸畑側トンネル入口

1927年(昭和2年)起工し、3年の歳月をかけて1930年(昭和5年)に完成しました

工事は製鉄所社員で行っており、中間地点に当たる総延長1180mの宮田山トンネルは出水等に見舞われて難工事でした。コスパと煤煙防止のため、開業時からオール電化です。

設計は、河内貯水池や洞岡地区建設の指揮をとった沼田尚徳です。彼らしく、宮田山トンネルの洞門は凝った意匠が施されています(戸畑側はローマ城砦風、八幡側はルネサンス風)

なお、「望玄坂」は宮田山トンネルのメンテナンス道路で、標高差90m、水平距離530m、勾配約15度の急坂で、1990年に階段が整備され、九国の生徒さんが通学に利用しています。

くろがね線開業当初は戸畑で出来た銑鉄を八幡に輸送し、戻りは八幡で出来た鉱滓を戸畑に輸送して、戸畑地区拡張の埋立てに使っていました(住宅地の横を通って、ドロドロに溶けた鉄を運んでいたそうです)。

『八幡製鉄所土木誌』には通勤用の客車とそれに乗った職員の回想が載せられており、人員輸送にも使われていた可能性があります。

現在は、ダイヤ外車輌として、戸畑からは半製品のスラブ、八幡からはホットコイルやレール等の輸送に使われています(八幡→戸畑は当然空荷のことが多くなります)が、溶鉱炉の機嫌次第で時刻表もなくいつ運行されるのか分からない、鉄ちゃん泣かせのレア路線です。

⑤ 枝光公園

歴史についての記事が拾えませんでした。隣の空き地は二代目本事務所跡(左)です(数年前まで跡地に八幡ロイヤルホテルが建っていました)。

【景観1】平成4年(1993)、官営八幡製鐵所創業100年と北九州市制30周年を記念するモニュメントを、東田地区の拠点施設としてスペースタワーを建設することが検討されました。

高さを世界一にするため政令指定都市になった1963年4月を記念して634m、基礎の平面形は隣接するスペースワールド等から宇宙都市のイメージの五角形の星型として、基本構想が作成されました。しかし、建設・運営費の捻出や皿倉山からの眺望と変わりがないため幻のタワーになりました。ところが20年後の平成24年5月22日、同じ「日建設計」が、東京スカイツリーとして634mの世界一のタワーを世に送り出しました。

【景観2】

枝光公園から高炉台公園に行く道は白川町を抜けます。そこには遊郭がありました。無論現存しませんが、部屋数が多く大きな風呂がある元遊郭が社員寮に転用されたそうです。

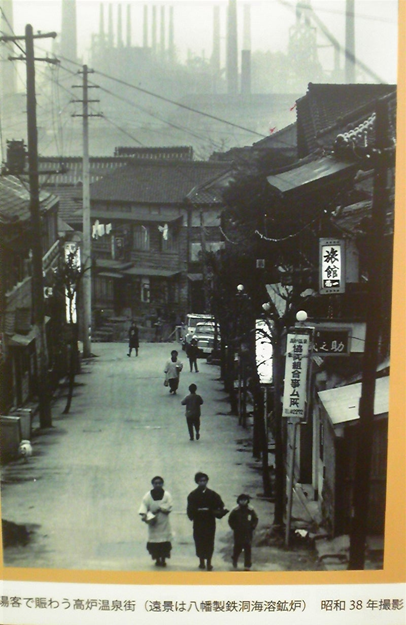

白川町に高炉温泉という名前の旅館があったが、ここは有名な遊郭街で赤線地帯。1958年の赤線廃止から5年後の写真。遊郭は部屋数が多いので、八幡製鉄下請けの高田工業、岡崎工業などの独身寮、家族アパートに転用されていた。広い玄関入口に共同便所に飾り窓と、旅館のようなつくり。温泉というが、温泉なんて出ていない。高炉温泉という名の宴会場があった。

(筆者注「高炉温泉」:まだ熱い鉱滓を燃料にしていたらしい。ミネラル豊富と人気があった。)

本事務所が近くにあった。映画館も2か所あった。性病科の看板掲げていた病院が数軒あった。学生だから遊郭の意味はまだ知らなかったが、高校になり大人になるにつれ白川町が有名な色町であったこと知る。日の出町の高台から製鉄所のもうもうと出る煙に夕陽が沈むとき、オレンジ色のバックで煙突と工場が影絵のように美しかつた記憶はいまでも残っている。遊郭づくりの家は火事で何軒も燃えた。 (https://ameblo.jp/sttroshin/から引用)

※ 白川町から高炉台公園まで少し距離がありますので、「諏訪1丁目公園」で夢二の話をしてもいいかも。ちなみにここは遊郭への人力車乗り場でもあります(わずか500mなのに人力車に乗って、金持ちに見せてモテようとする、さもしい男心!)。

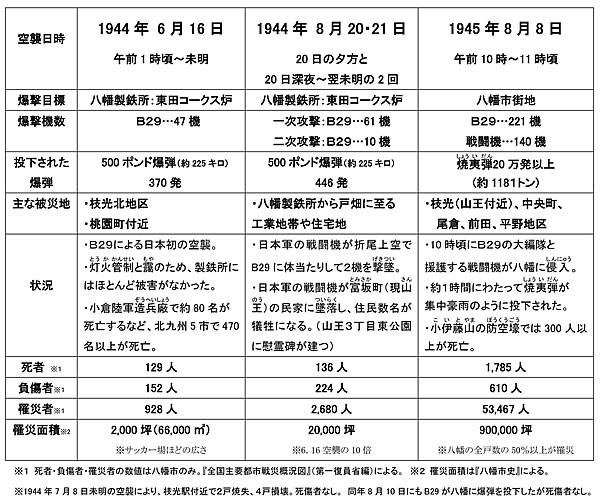

【八幡空襲】

枝光は太平洋戦争中に空襲で大きな被害を受けました。ここで昭和19年8月20日や昭和20年8月8日の空襲について話してもいいかもしれません。枝光は想像以上に大被害を受けました。

https://hp.yahalab.com「八幡・枝光の空襲の記録【1944-1945】」から

北九州の防空は陸軍の西部軍第19飛行団が担当した。 麾下に小月の飛行第4戦隊(二式複座戦闘機屠龍35機、夜戦可8機)と芦屋の飛行第59戦隊(三式戦闘機飛燕25機、夜戦可4機)、レーダー、高射砲、阻塞気球、サーチライト部隊等があった(19年4月)。

| 防衛機数 | 屠龍8機 (飛行第4戦隊 小月) | 屠龍・飛燕・疾風など82機 海軍月光・零戦(数不明) | 不明。大村の海軍343空(紫電改24機)が参加 |

| B29の損害 | 5機喪失、2機撃墜 計7機 | 14機喪失(全体の23%) アーノルド司令官激怒 | 撃墜確定は1機 |

なお、八幡市が重要な目標であるのに19年8月から1年近く大規模空襲を受けなかったのは、「レーダーが作用しにくい地形であるために、レーダーを必要とする夜間や悪天候下での爆撃を免除されていた15都市」に八幡市が挙げられていたからです。(筆者調べ)

⑥ 高炉台公園

昭和26年(1951)に戦災復興事業の一環として八幡製鉄所のそばの熊本山公園を高炉台公園と改め、八幡市政40周年の昭和32年(1957)に装いも新たに開園しました。北九州市の花「つつじ」の名所でもあります(ひまわりも市の花です)。

野口雨情の「帆柱山の歌」の中に、「 お供についた くまわにが 山で帆柱きりました 」

とありますが、これは『日本書紀』の神功皇后伝説を踏まえています。

岡縣主の熊鰐が、ここで大きな榊の木を根こそぎに採り、その枝に鏡・剣・瓊(たま)を飾って仲哀天皇・神功皇后をお迎えに行ったと伝わっているので熊本山だそうです。

⑦大隈重信感謝状(芳賀種義翁之碑)

ー 定価5円、国会予算3円、売値は50銭 ー

長くなるので先にご紹介した「八幡クロニカル」か「国衆と歩く北九州の中世」の「八幡製鉄、建設前後のお話」を参照して下さい。 「https://asoukita9.com/1901八幡製鉄所、建設前後のお話/」

⑧東丸山町東公園防空壕入口跡→市役所用の防空壕

八月八日大空襲手記(八幡信用金庫専務理事M氏)より

「水曜日晴天午前8時頃、警戒警報が発令、午前10時頃突如として敵弾の炸裂する音が耳に強く響いて来た。女子職員を市役所の防空壕へ待避させる。壕は幾条にも分かれて広く、深く、出入口は四箇所もあった。壕内本部に市長であり信用組合長であった内田隆も居た。午後5時半頃、枝光方面の煙はまだ収まっていなかったが、空は本来の快晴に戻っていた。」

手記にある防空壕は全長約150mで、幅及び高さは2.4mあったと言われています。入口4箇所の内、現在残っているのは入口1と入口4の2箇所です。なお、両方とも入口は塞がれています。

⑨ 中央二丁目公園

(大谷貯水池下池跡:九州鉄道大倉線土手)

1トンの鉄を作るには150トンの水が必要とされます。急成長を続ける製鉄所の周囲には、明治43年(1910)完成の遠賀川ポンプ場を始め大小の貯水池が水の需要を支えていました。

大正5年(1916)4月、1ヶ月前に竣工したばかりの大谷下池の堰堤が決壊し、製鉄所や付近の住宅地に多大な被害をもたらし住民1名の命を奪いました。旧大蔵線の土手を堰堤として流用した大谷池の工事は、修築科長沼田尚徳の2年間の欧米視察の間に設計・施行されたせいか、管理体制が不十分で所定の強度が確保できておらず、折からの豪雨に脆くも決壊したのです。

八幡製鉄所はこの惨事を重く見て沼田尚徳を減給処分とし、大谷地区を製鉄所員の福利厚生施設として復興しました。

【大谷球場】

下池跡に昭和2年(1927)竣工、翌3年開場。八幡製鉄所と門司鉄道局の定期戦は、「西の早慶戦」と呼ばれました。社会人野球・高校野球・大学野球公式戦も行われ、西鉄ライオンズ対洋松ロビンス(現横浜DeNAベイスターズ)のプロ野球公式戦も開催されました。現在はソフトバンクホークスの今宮選手らが正月明けに自主トレをすることで注目されています。

【大谷プール】

都市高速 大谷JCTのすぐそば、二代目大谷体育館の敷地には、かつて大谷プールがありました(1934・8〜1999・2)。

当時は全国的にも希少な公認プールで、正式な飛込台もあり、大きな大会が頻繁に行われていました。

戦災からの復興途上だった昭和25年(1950)8月大谷プールで日米水泳大会が開催され、前年に世界記録を出していた古橋広之進と橋爪四郎も出場しました。古橋はこの大会でも1マイルレースで世界新記録を出し優勝しました。

起業祭の企画として、美空ひばりが水上ショーを行ったことを覚えている人も多いようです。

平成11年(1999)、大谷プールは解体され跡地に二代目の大谷体育館が建設されましたが、法面の土手には観客席の一部がそのまま保存されています。

【大谷体育館】

昭和30年(1955)、所員のスポーツ施設として建設され、バレーボール部、バスケット部、卓球部など多くの種目において強豪選手を輩出し社会人スポーツを牽引しました。

昭和32(1957)年11月11日には、世界的指揮者カラヤン率いるベルリン・フィルハーモニー交響楽団の演奏会が開催されており、ベルリンフィルの楽団員は音の反響の良さに驚いたそうです。

体育館は大谷スポーツ地区の最奥部にあたり、起業祭では殉職者の慰霊祭が執り行われています。平成12年(2000)、プール跡に同名の新体育館が建設されましたが、サイズは縮小されています。

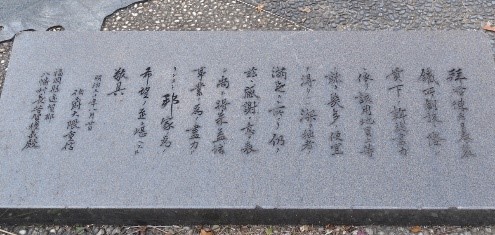

⑩ 八幡製鐵所殉職者弔魂碑

殉職者慰霊の始まりは1916(大正5)年の招魂祭の執行に遡ります。1921年の弔魂碑・十三重宝塔建立以降は神仏双方による隔年交代で 、臨時の斎場を設け、遺族関係者や役職者たちを中心に執行されてきました。労使協調体制成立以降の昭和30年代後半から40年代には、労組からも代表者による玉串奉奠への参加が認められるようになりましたが、一般の労働者たちは3交替制など複雑な就業形態のため、個人的に参拝することとなっていました。1955年(昭和30年)の大谷体育館完成以後は会場が屋内に変わりました。

1982(昭和57)年、八幡製鉄所の起業祭が、地域振興の一環として八幡市民の祭りへと変更され、名称も招魂祭から慰霊祭になりました。そのとき宗教のことが問題になりましたが、結局、総務課職員を中心とした無宗教形式で、エレクトーンの演奏と役職者・遺族関係者による献花のみという簡略化された形式に落ち着きました。

⑪ 八幡中央区商店街

かつて八幡には、井筒屋・玉屋などいくつもデパートがありました。ここ中央区には丸九(後に丸物)が…

九州百貨店(マルキュー百貨店)→ 八幡丸物

1932年10月設立。大阪「白木屋」出身の支配人が手掛けた本格派百貨店。北九州随一の4階建の近代的大型百貨店として、商圏は広く、顧客は広域に渡っていました。のちに経営不振から「京都丸物」傘下となり、1954年9月「八幡丸物(八幡セントラルビル)」として発足しました。

戦後は「八幡丸物」として営業しましたが、西中央公団住宅内テナントエリアに移転後の1971年に閉店しました。

写真は「八幡丸物」前を通る西鉄ライオンズ優勝パレード(1956)

その後は、ユニード八幡店としてリニューアル開業し、企業買収にともなってダイエー八幡店、ダイエーが運営するダイエーグルメシティ八幡店と店名を変更しましたが、2009年に閉店しました。北九州丸食が運営していたサンク八幡中央町店も2001年に閉店しており、以降は当地に大型小売店舗は存在しなくなりました。

【八幡市の映画館】

黒澤明、石原裕次郎、浅丘ルリ子、ゴジラ。テレビがない時代、大人も子供も娯楽は映画!

1960年頃には八幡市だけで約40館もの映画館がありました。八幡製鉄所の工員などが詰めかけて大盛況でした。

やがて映画離れに加えて製鉄業の低迷もあり、1970年代に映画館は減少。2000年に北九州フィルム・コミッションが設立され、前田2丁目の「有楽映画劇場」が2005年の『カーテンコール』や2007年の『ALWAYS 続・三丁目の夕日』など、しばしば映画やテレビドラマのロケ地にも使用されましたが、2019年、「有楽映画劇場」が閉館し、現在、八幡東区に映画館はありません。

千日映画劇場/千日映劇/日活千日

中央区大坂町(~1963年) 跡地は「明善社中央町斎場」西の有料駐車場「コインパーク八幡」

公楽映画劇場/八幡大映/八幡大映劇場

中央町2丁目(~1967年) 跡地は「明善社中央町斎場」。

八幡東宝/八幡東宝劇場

中央町2丁目(~1970年) 跡地はガレージ「MMスカイパーキング」敷地北東部。

八幡中央劇場/八幡中央映画劇場(旧)/八幡東映/八幡東映劇場

中央町2丁目(~1973年) 跡地は集合住宅「オークラ中央ハイツ」。

八幡小劇場/八幡ロマン座

中央町2丁目(~1985年) 跡地は「マタマビル」建物西側。

八幡名画座

中央町2-16-15(~2000年)、跡地は「八幡中央区商店街ふれあい広場」北東40mにある駐車場。

高齢化 鉄冷え 円安 なんのその 「八幡中央商店街、街おこしの歴史」

八幡中央区商店街の広場、なぜ六つの名前?「西日本新聞 2016年12月23日付」

八幡製鉄所のお膝元として栄えた八幡中央区商店街(八幡東区)に、何ともややこしい広場がある。

その名は「ロータリー」「コミュニティ」「ふれあい」「中央」「チビッコ」「パサージュ」」の6つ。

どれも同じ広場で、時折、混乱するお客もいるとか。いったい、どれが正しいのか?

商店街協同組合によると、戦災復興の区画整理で現在の街路が整備されたのは1948年ごろ。広場はこの頃できたとみられる。54年に初代アーケードが着工。74年に2代目、97年に3代目が完成した。屋根付きの広場では、週末を中心に音楽イベントや祭りが開かれている。

さて、広場をどう呼ぶか、14人に質問した。「ロータリー広場」に行こうと言ったら通じる、と答えたのは友人と買い物に来た女性(77)。11人が同じ回答で中高年層が目立つ。「ふれあい広場」の2人、「チビッコ広場」の1人に比べると圧倒的だ。

現在の広場は平らな地面なのに、なぜ「ロータリー」?

組合関係者の話や本紙所蔵写真によると、55年ごろ広場の中心に円形の島が設けられ、3代目アーケードができた90年代まで存在したという。この島がロータリーの語源で、世代を超えて使われてきたようだ。

島は時代とともに変化していった。56年ごろに生花店などの店舗があり、74年ごろには噴水になった。組合元役員の梅崎博人さん(72)は「噴水の水深は浅く、子どもが入って遊んでいた」。水不足を理由に噴水は数年で廃止され、鳥小屋が設けられた時期もあったという。80~90年代には子ども用遊具が置かれ「チビッコ広場」とも呼ばれた。

では、組合公認の名も「ロータリー」なのか。宇都宮修理事長(76)は首を横に振り「正式にはふれあい広場。十数年前に名前を公募し一番多かった」と説明する。ちなみに「パサージュ」は、3代目アーケードの名称にちなんで組合が命名したが定着しなかったという。「コミュニティ」は近くの別の広場と混同しての誤用だという。

「広場の目的はいろんな催しを開き、いろんな人がふれあうこと。みんな、その時々の思い出で呼ぶんでしょうね」と宇都宮理事長。約70年の歴史がある広場の多彩な名称には、それぞれの時代の人々の思いがこもっていた。

歴史的「八幡ぎょうざ」で街おこし!

八幡製鐵所で働く労働者は肉体疲労が激しく、安くてスタミナが付く食材を好んで食べました。また、鉄鉱石などの取引で、中国大陸と密な関係が構築され、人の交流を通して餃子という食文化が根付いていきました。特に戦後の物資が乏しい時代、少ない食材で美味しく作ることができる餃子は市民に好まれ、大陸からの引き揚げ者を中心に料理屋のメニューに出されていたそうです。それがこの地域に定着した餃子という食文化の起源です。(以下有名なお店の写真です)

福 龍 1901 たしろ

「美マルシェ」開催

地元密着店や個性あふれる店が集結

(画像は2022年のものです)

イベント当日は、中央町商店街で店舗を構えるお店はもちろん、各地で個性を発揮しているお店などが集結。

ハンドメイド雑貨やグルメ&スイーツ・占い・ボディケア体験などのほか、女性クリニック院長によるヨガ体験、音楽ステージといったステージイベントが行われます。

「百円商店街」 5月12日(日)やってます

商店街を1つの100円ショップと見立てて、商店街自慢の逸品を100円で買うことができる、とてもお得なイベント。

偶数月の15日(土・日の場合は繰り上げた金曜日)に開催されます(ただし、2月・8月は開催なし)。

年金支給日にあわせて、八百屋・洋品店・文具店などが、一部100円の商品を準備してお客様を呼び込みます。

毎回大盛況で、野菜やぜんざいの売り場に人だかりができていました。中央ステージでは、健康相談や行政書士の無料相談ブースなども解説されています。

※八幡中央商店街は、「山笠」「子ども祭」「起業祭」など、楽しいイベントが盛りだくさん!

コメントを残す