2024.3.2

1.製鉄所建設構想と創業時の長官・技監の人事

日清戦争後、軍備増強と産業資材用鉄鋼生産の増大を図るため、1896年(明治29年)、第9回帝国議会において製鐵所建設の「創立案」の予算が承認されました。

【初代長官 山内堤雲】

創立案の内容は日清戦争前に「野呂景義」提案の「伝統技術と風土を考慮し、地道に調査をしたうえで、技術や経済の条件を組み合わせた立地・設備計画を決定すべき」とした製鐵所建設構想ではなく、ドイツから技術を輸入し、いっきに銑鋼一貫の巨大製鉄所を造ろうとする和田維四郎(わだつなしろう)の構想でした。そして、逓信省大書記官の山内堤雲が初代長官として赴任しましたが、官僚政治家である山内は、1年3ヶ月後には辞任し、和田維四郎工学博士があとを引き継ぎました。

【初代技監大島道太郎】

技監は本来なら、日本で初めてコークス炉を使った製鉄法を成功させ、製鉄所建設構想を作りあげた「野呂景義」が適任でしたが、東京市水道疑獄事件のとばっちりを受けて全公職を辞任したため、初代長官の山内は、近代製鉄の父・大島高任の長男「大島道太郎」を任命しました。けれど、石炭の質やドイツ人技師による高炉設計の問題、操業技術の未熟さなどから1901年の第1回火入れは失敗に終わりました。

【野呂景義の再起用】

技術指導で来日したドイツ人技師たちの帰国後、第三代長官中村雄次郎中将らは残された日本人だけで改善を試みましたが、2度目の火入れも失敗しました。そこで、国の製鉄事業調査委員会の中心人物で、釜石の高炉を立て直した野呂景義博士を嘱託顧問として起用。博士は時間をかけた綿密な原因究明をもとに高炉の改造などを行い、3度目の火入れで、操業を安定させることに成功しました。1904年7月の第3回目の火入れ以来、第1高炉は1910年6月まで連続稼働し、2140日にわたって出銑を続けました。

2.賠償金の使い道と八幡製鉄

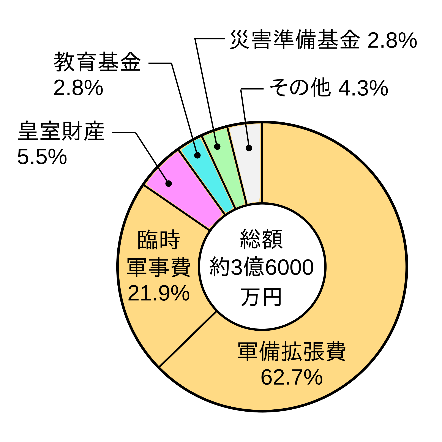

日清戦争の賠償金は 3億6000万円。当時の日本の国家予算の3倍に及ぶ巨額なものです。

その使い道は、海軍軍備拡張費に38% 陸軍軍備拡張費に24% 臨時軍事費に22% この3つで実に84%に及びます。つまり、賠償金の大部分は、日露戦争の準備に使われたということになります。

それ以外では、皇室財産、教育基金、災害準備金などに使われました。八幡製鉄所の建設費がこの賠償金で賄われたのは有名ですが、 実は、税金から約500万円、賠償金からは約72万円で、賠償金全体の0.2%に過ぎません。

予算のほとんどが軍事費絡みですが、軍艦や弾薬ばかりかというとそうではありません。これには全国の鉄道の敷設費を含みます。この頃の鉄道は普仏戦争の教訓から軍隊輸送用の設備と認識されており、建設予算も陸軍省2/3・逓信省1/3の割合でした。明治末期には、現在のJRにつながるほとんどの主要路線が完成しました。

3.製鉄所建設地の検討

1)17の地域が候補地

1896年に政府により17の地域が候補地として選ばれました。その中の3地域が北九州です

①青森 ②釜石 ③塩釜 ④千葉 ⑤品川 ⑥鶴見 ⑦静岡 ⑧和歌山 ⑨梅田 ⑩尾道 ⑪呉 ⑫大竹 ⑬大牟田 ⑭長崎 ⑮大里(門司) ⑯板櫃(小倉) ⑰八幡(八幡)

各候補地とも郷土に近代的な製鉄所をと誘致活動を展開し、お互い一歩も譲りませんでした。

2)現地調査の実施

後に製鉄所初代技監となる大島道太郎が候補地決定の責任者となり、調査団を率いて候補地を調査しました。その立地条件として、

①広大な建設用地が安価で得られる

②海上・陸上の交通の便がよい

③原料(鉄鉱石)と燃料(石炭)が得やすい

ことが考慮され、調査の結果、次の4ヶ所に絞られました。

①呉(広島県) ②大里(門司) ③八幡(八幡) ④板櫃(小倉)

そして、原料と燃料(石炭)入手の点で呉が落ち、北九州の三村が残ることになりました。

3)大里が第一候補

大島道太郎は、石炭の入手には洞海湾(八幡)だが、若松港は水深が浅く、到底大型船を出入りさせることができないと、一旦は「大里第一」としました。

大里(門司区)は、筑豊炭田を背後に持ち、葦が生い茂る湿地帯が多い土地で埋め立てが容易、かつ海陸の交通条件に優れ、八幡村が足元にも及ばないほどの人口を抱えていました。地価が高いことと用水が不便なこと、さらには、江戸時代に村の一角から鉄鉱石と銅鉱石が採掘されていたことも判断に影響していると想われます。

一方、八幡に関しては

➀ 水利に乏しい

② 運輸が不便

③ 海防的に危険

など重大な問題点が衆議院委員会において指摘されていました。

しかし、内湾である洞海湾の南岸に位置する八幡村は、艦砲の直接射撃を受ける可能性は低く、地盤は花崗岩質で堅く、比較的広大な土地が確保でき、かつ自然傾斜を利用して大蔵川(板櫃川の上流)の水を導水できるなどの利点をもっています。また石炭輸送の面でも洞海湾が堀川川を経由して遠賀川とつながっていることから、筑豊炭田の石炭を鉄道だけではなく川ひらたによって製鉄所に直接搬入することが可能でした。

ただし欠点として、洞海湾は水深が浅く大型船が入港できないため、鉄鉱石の移入・輸入、製品の移出・輸出に困難が予想されます(大島技監は絶望したそうです)。

これに対して大里は、鉄鉱石の移入や鉄鋼製品の輸出に関しては、関門海峡に面しているため大きくリードしているものの、艦砲の直接射撃を受ける可能性が高く、水源・土地に乏しく、かつ石炭の搬入においては、鉄道では八幡より遠距離となり、舟運利用の場合は芦屋港、もしくは若松港で川ひらたからより大型の船への積替えが不可欠となるなど不利な点が多く、互いに一得一失があったかと考えられます。

4)八幡の立地に向けて起死回生の取組

これに対して、若松築港会社会長の安川敬一郎は「水深を深くすれば大里に勝る」と確信し、起死回生の政治工作を行います。

旧黒田藩主・金子堅太郎、岩崎弥太郎、渋沢栄一の同意を得、渋沢栄一と後の長官和田維四郎を通じて、大島技監と長官山内堤雲の説得を依頼しました。すなわち、この運動(政治活動)は三菱・渋沢・旧福岡藩の人脈に沿って行われたことになります。

筑豊炭田・筑豊鉄道・若松港(当時は日本唯一の私立港で、入港料を取ることを許可されていました)を経営する旧福岡藩士とその資本元である三菱が、豊前国の門司・小倉ではなく旧筑前国八幡村にこだわった背景に、藩閥と財閥が幅をきかせた明治の裏の気風を見て取ることも可能かも知れません。

芳賀村長に、八幡への製鉄所誘致を請願するよう指示したのは遠賀郡長の岡田三吾(旧福岡藩士、後に第17銀行取締役)でした。芳賀親子はその後、なぜか若松の安川邸に出向き、安川敬一郎、平岡浩太郎、長谷川芳之助ら、そうそうたる顔ぶれとの会合を行ないました。 一般的には、これが八幡への誘致活動の始まりとされています。

1896(明治29)年の春ごろだったとされるこの会談は、役場などの公的な場所ではなく、なぜか安川の私邸で行なわれました。話し合いというよりも、地元と三菱系の有力者であり、この誘致活動の実質的な指導者たちに、八幡村村長の芳賀種義が呼び出されたというのが実態に近いのではないでしょうか。出席者の肩書を確認しましょう。

【安川敬一郎(46)】

旧福岡藩士。石炭販売の安川商店を経営。筑豊の勢田鉱区の鉱主で、この年の5月には、明治炭坑会社を設立したほか、若松築港会社の社長にも就任。11月には三菱系の社長の下で筑豊興業鉄道の取締役にも就いています。

【平岡浩太郎(44)】

旧福岡藩士。2年前の1894(明治27)年から福岡県選出の衆議院議員。当時、筑豊で1、2を争う採炭量を誇った赤池鉱区を安川敬一郎と共同経営(実質的には安川が経営)し、製鉄所を所管する農商務省次官の金子堅太郎の古くからの友人でもあります。

【長谷川芳之助(39)】

旧唐津藩士。三菱の元副支配人。農商務省内に設置された「製鉄事業調査会」(委員長:金子堅太郎)の一員として、製鉄所の立地場所選定にも関わってきた日本最初の工学博士です。

【芳賀種義(34)】

第二代八幡村村長。

若松村村長芳賀与八郎の息子。若い時から若松町戸長、八幡村議会議員、郡議会議員などを歴任。

八幡村長だった34歳の時に官営八幡製鉄所誘致に奮闘した。

この会議の後(明治29年春以降)、金子堅太郎・大隈重信・松方正義らが若松・八幡を相次いで訪問し安川らの応接を受けています(三菱の後援を受けた松方が総理大臣就任となった直後、製鉄所の八幡立地が決まりました)。5月には若松築港株式会社において、安川が社長、平岡が取締役、元三菱社員の高橋達が支配人として筑豊鉄道支配人を兼務し、さらには三菱が製鉄所に隣接する筑豊骸炭(コークス)製造会社を買収する(三菱化成の前身)など、三菱財閥が筑豊・若松港を掌握していく様子をうかがうことができます。

このブログは、「やはたクロニカルー明治期の八幡ー」というサイトを元にして作りました。

とても面白くて深い記事がたくさん載っていますので、ぜひ検索してみてください。

https://hp.yahalab.com/edaloco/chronicle/yahachro.htm

② 芳賀村長の苦労と八幡村住民の苦難

当時の八幡村は、人口2,000人足らずの農業と漁業を営む寒村でした。製鉄所建設用地確保のため、八幡村の芳賀種義村長が「八幡村に製鉄所を、日本の鉄づくりは八幡から」と熱心に村民を説得し、100万㎡もの広大な土地を、捨値で売ることに協力してもらいました。

実は、帝国議会を通過した予算案では、製鉄所の用地買収にかかる見積額は、敷地10万坪で、1坪3円でした(明治29年の3円は、現在の14,851円)。それがどういうわけか、田んぼは50銭(予算の6分の1)で、最も高い宅地でも60銭(予算の5分の1)で国に売却されたわけです。しかも、10万坪の内2万坪は無償とされました。

さらに、芳賀村長ら村代表は自費で何度も上京して、政府の要人や官僚、山内長官・大島技監に面会し、そこで(八幡村の経費負担で)道路の改良・従業員住宅の建設・海陸の連絡・副食物・洞海内に3千トン以上の船舶を入れることができるように浚渫するなどの条件を提示されました。そして、洞海湾浚渫に関することは、築港会社社長安川敬一郎氏に頼みこんで、沿岸町村より金2万円寄付のことを自分を惣代として申し込み、その承諾を得たということです(後に国庫補助。「製鐵所設置請願運動の大要」芳賀種義)。

ダンピングともいうべき土地の格安譲渡と筑前閥である安川・平岡および岩崎三菱の政治活動によって、官営製鉄所の立地は門司の大里を逆転し八幡村に決定しました。しかし、その直後、国からさらに10万坪の格安提供を求められます。

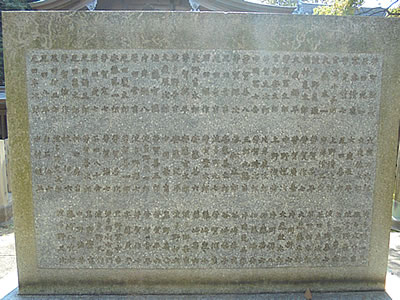

当然、地元の議論はまとまらず、このとき尾倉区民は「元照寺に立てこもり、村長を殺せなどと大いに激昂せしも、これまた買収されざる地より補助の条件を付し、折り合いたり。枝光も八幡神社に立てこもり、増地不承諾を高調したるも、ついに承諾を得るに至りたり(「製鐵所設置請願運動の大要」芳賀種義)」という情況でした。

八幡村で土地を売却した村民は103名でした。現在も枝光八幡宮の境内に土地を売った村民たちの名を刻んだ碑が建っています

先祖伝来の田畑を供出した農民は、売却金を元手に商売を始める人もいたようですが、うまくいかず没落した者が多かったようです。小作人はその現金さえなく路頭に放り出されました。

深刻だったのは、この後八幡村の地価は30倍以上暴騰し、用地買収にかかった(売った)家とかからなかった(売らなかった)家の格差があからさまだったことです。村民同士の契約で、売らなかった家が後で収入を得た場合、その2割を、売った家に補助金として支払うことになっていましたが、売らなかった家側は支払う意欲が低かったようで、村内に長くしこりを残しました。

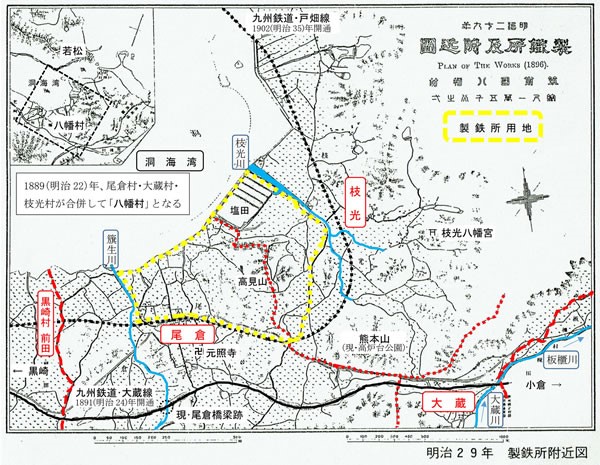

4.官営製鐵所が八幡に決定、建設工事開始

【製鐵所建設前の八幡村 中央やや右は黒崎城跡、左は前田方面、海岸には塩田が広がっている】

明治30年(1897)2月6日に「官営製鉄所は福岡県下筑前国遠賀郡八幡村に置く」と公布されました。

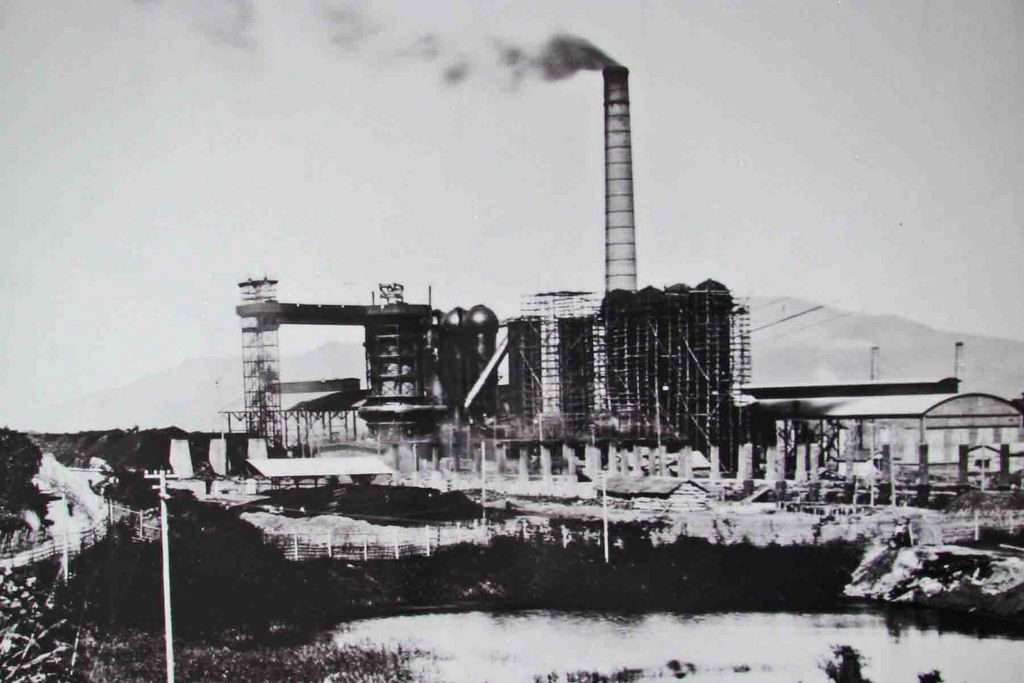

すぐに、1901年創業に向けての建設工事が開始されます。

工場の建設工事は3年間に及び、建設人夫延べ150万人、煉瓦2800万個、耐火煉瓦400万個、セメント901万トンが使用されました。この工事の請負と材料の多くはほとんど地元から調達され、人口も明治29年に379戸2278人だったのが、わずか4年後には1891戸7164人と4倍増、人と金が流入し、空前の好景気に沸きました。

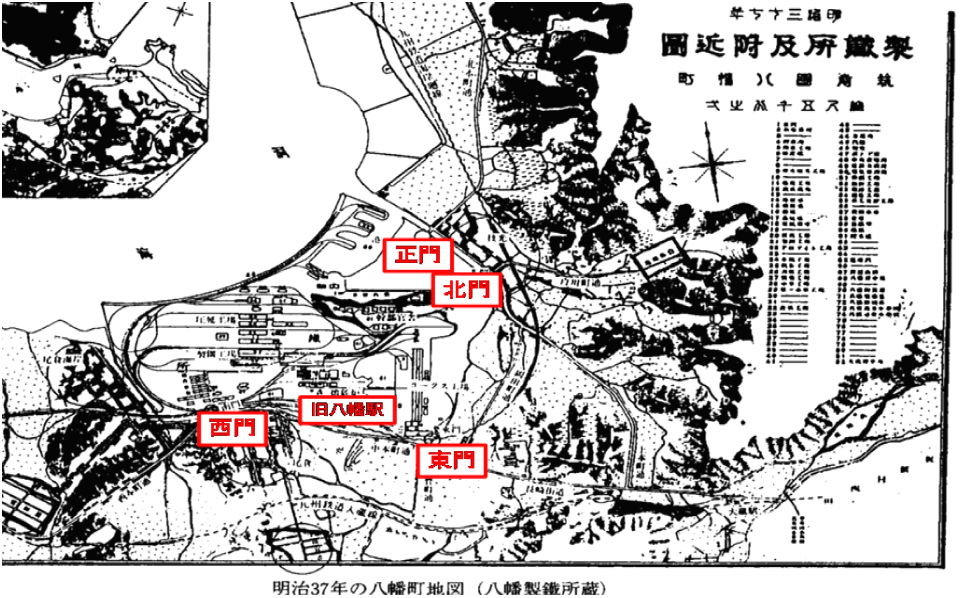

【1901年の八幡村】

操業を始めた製鉄所構内はほぼ20万坪の敷地に、東(現在のイオンやジ・アウトレットがある場所)にコークス工場など原材料部門、南(1号炉跡地)に溶鉱炉、その北側(スペースワールド駅北側の工場地)に製鋼および圧延部門が位置し、正門近くの小高い丘の上(旧本部事務所の南側、丘は削られて現存しない)には幹部の高見高等官舎および社交場の公艅倶楽部、南門近くに判任官用の稲光官舎が広がっていました。

複線の九州鉄道海岸回線(現在の鹿児島本線)も製鉄所着工に前後して工事が進められ、明治35年(1902)に開通します。製鉄所を囲むように大きくカーブする軌道(直線的に改められたのは平成11年)の南側、溶鉱炉と人工的に切り取った丘の斜面の間、貯炭場と鉄鉱石置場の近くに旧八幡駅は作られました(現在ベスト電器などがある所です)。現在でも3号線を挟んで崖になっており、駅前通りを作るのは困難な地です。無論、原材料搬入の引き込み線の便を図ってのことで、市街地形成への配慮がなされた形跡はありません。

製鉄所誘致の際、製鉄側(国)は八幡村に、道路・住宅・港・食糧の整備確保を求めたことは先に述べましたが、当然のことながら八幡村にはその資金も能力もありません。製鉄側も都市計画に責任をもつことはなく、市街地は無計画に建設され混乱していくばかりでした。

5.日本最初の工場社宅街

製鉄所立地前の八幡の地は、田畑と塩田と丘陵がほとんどの所々に集落が散在する典型的な田舎で「狐狸の巣窟(キツネやタヌキの巣穴)」と揶揄されていました。当然、地元民以外の居住設備はなく、創業までに高等官・判任官・外国人の官舎および職工長屋の建設を進める必要がありました。当時の日本にはまだ社宅文化はなく、奇しくも日本最初の社宅街が形成されることになったのです。

所内の高見山に高等官官舎12戸が置かれ(1907に現在の高見地区に移設)、1棟2戸の判任官官舎が西側の稲光(西本町)に15棟30戸、南側の門田(中本町)に20棟40戸、そして門田に隣接する鬼ヶ原官舎には、山口半六博士設計の外国人技師用の様式官舎2戸および外国人職工長用の様式官舎3戸が建てられました。

また、第3代長官中村裕次郎の方針により、職工の福利厚生および足止め策そして熟練工育成のため、1棟6戸の職工長屋が、前田地区に42棟252戸、神田地区に10棟60戸が建設され、さらに春の町・槻田・大蔵・平野などにも増設されましたが、必要数に追いつかず、尾倉・枝光地区は、にわか作りのバラック建労働下宿であふれ、やがて立地を求めて山腹から山頂まで、家屋が建ち並ぶようになりました。

下の写真は「いのちのたび博物館」の製鉄所官舎の実物大復元展示です。

当時の八幡製鉄所が建てた中原住宅をモデルとして、平屋二戸建ての片側一戸分を復元したものです。昭和30年頃の設定ですが、6畳・4畳半・炊事場・台所・玄関を備えた、創業時の判任官丙種官舎(15坪)と同じような構造をしています。

官舎は階級や勤続に応じて広さや間取りが異なり、長官が住む高等官1種官舎は、女中部屋付きの木造1戸建で、延べ床面積は100坪、敷地面積は600~700坪と定められていました。

官舎の家賃は無料で,襖,障子,戸,畳,井戸車,釣瓶が備え付けられ、毎年1回経理部が修繕を行い、自費であれば増改築も認められていました。

おまけ

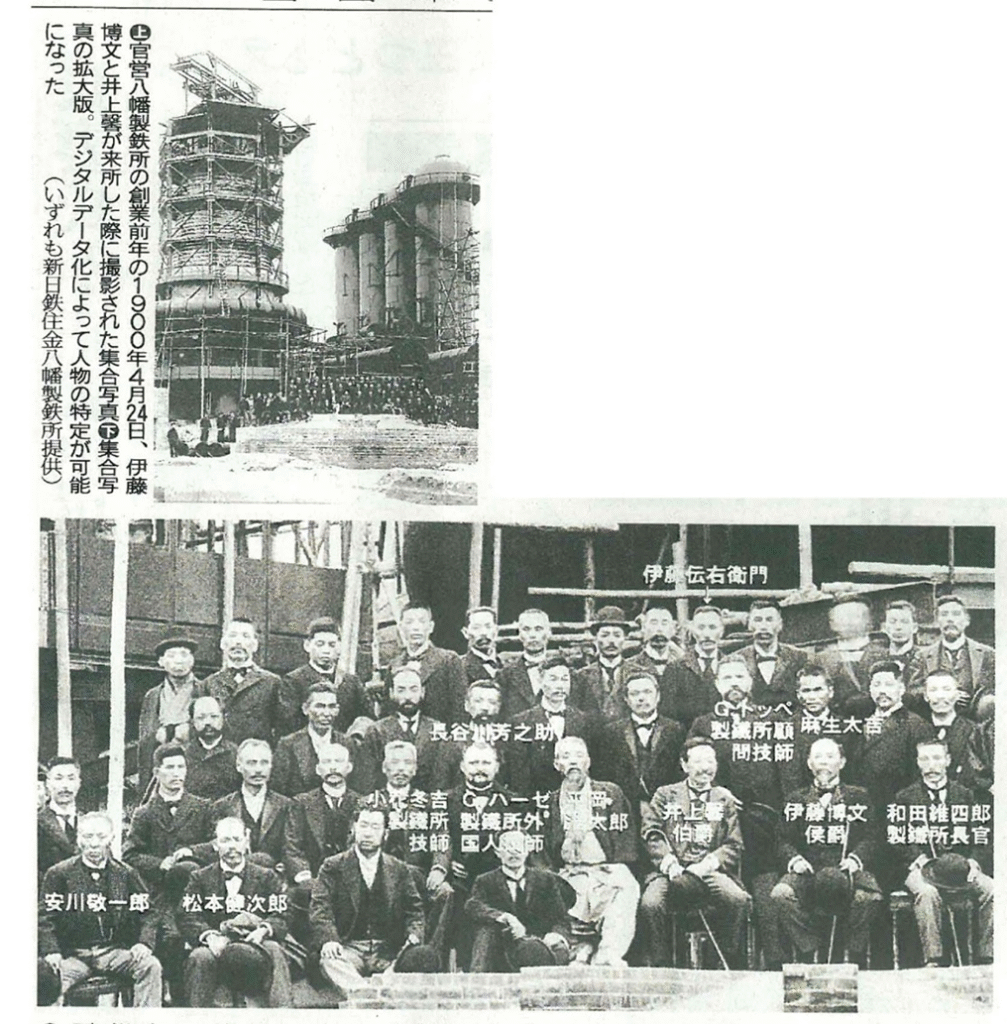

有名な「創業前年の伊藤博文との集合写真」の名前が、解析技術の進歩によりかなり分かるようになりました

コメントを残す