ー 図書館レファレンスを切り口として ー

2023.8.5

はじめに

完全退職から5ヶ月、給料もなくなり、年金も64歳にならないと満額もらえません。

退職金を取り崩しながらの生活で、早くも老後の不安に襲われています。

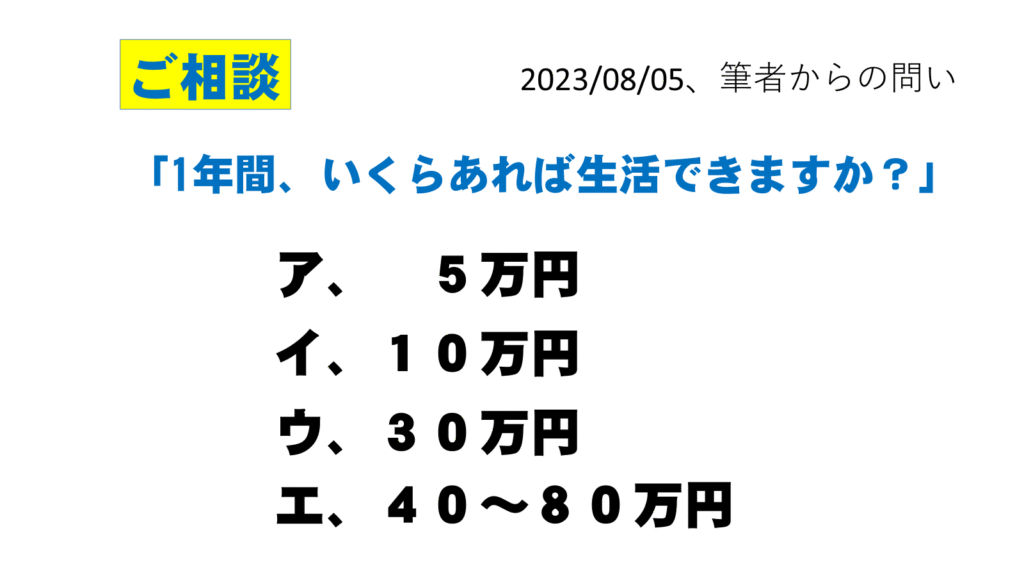

というわけで、みなさんに相談したいことがあります。 爪に火をともすぐらいに節約して、1年間、いくらあれば生活できるでしょうか。

どう考えても、5万円では無理です。電気もガスもスマホもないとして、やっぱり「エ」、年40~80万円ですから、月々3~7万円はかかるんじゃないでしょうか?

では、中世だったらどうでしょうか?

もちろん紙幣なんてありませんし、銭だって供給不足で豊臣秀吉は貫高制を石高制に戻さざるを得ませんでした。

石高制とは、大ざっぱに言えば米がお金のかわりをした制度のことです。当時はお米(玄米)が1石あればなんとか1年間生きていけるとされていました。

ならば、当時のお米の値段が分かれば、中世の人々の年収を現在の価値に直せるのではないか?

そう考えたのですが、中世のお米の値段なんてどうやったらわかるのでしょうか?

ところが最近、ネットで「レファレンス」という便利な情報データベースが出て参りまして、まずはこれを切り口に、にわか勉強してみました。

【蒲郡市立図書館のレファレンス事例詳細】

問い

「同心30俵二人扶持(ににんぶち)」というが、「一俵」は今のお金でどれくらいか?また、「一石」は今のお金でどれくらいか?

答え 『武士の家計簿』p.55表2および『大江戸復元図鑑(武士編)』p.23より、2003年での価値換算で「一俵=現在価値1万8500円くらい、現代感覚10万円くらい」、「米一石=現在価値5万円、現代感覚27万円」。

【回答プロセス】

1、『広辞苑』を見る。p.982「石」に「一石は十斗、約180リットル」とある。

p.2392「俵」に、「普通四斗を一俵とする」とある。お金に換算した価値は載っていない。

2、通貨価値のことなので、分類337(貨幣・通貨)ではないかとあたりを付け、棚を直接探して『江戸物価事典』を見る。p.108「武家事項」に「扶持・扶持米(武家の収入)江戸時代に武士が主君から俸給として支給された米を扶持という。扶持米は、一人一日五合の割で、何人扶持として与えられた。例えば十人扶持といえば一日五升の割で与えられる。」とある。

3,日本史の本にも載っているかもしれないので、自館OPACで、キーワード「単位」で検索しヒットした『数の日本史事典』を見る。p.36-37に「一俵」が載っており、「一俵の米量は時代により、所により異なる。」とある。

江戸時代にはかなり量が変わっており、「明治末年になり四斗俵が標準となった」とのこと。

4,他の職員のすすめで『武士の家計簿』を見る。p.55の表2に「江戸時代の貨幣と価値」というものがあり、「米1石=現在価値5万円(現在の米価から換算、この本は2003年発行)、現代感覚27万円(現代の賃金から換算)」とのこと。

5,インターネットでキーワード「俵、石、江戸時代」で検索。ヒットしたYahoo!知恵袋のページより、「一石=2.5俵」とのこと。『武士の家計簿』の「江戸時代の貨幣と価値」の表を参考にすると、「一俵=現在価値2万円、現代感覚10.8万円くらい」。

6,また、『大江戸復元図鑑(武士編)』p.23に「1石=約2.7俵」という記述があるのを見つけたので、再計算すると、「一俵=現在価値1万8500円くらい、現代感覚10万円くらい」。

7,4.と6.より分かった価値を回答した際に、「年に何回受け取るのか?また、30俵だといくらか?」の質問も受けたので、『大江戸復元図鑑(武士編)』p.22より「春・夏・冬の3回に分けて支給された」、「30俵=現代感覚300万円くらい」

いろいろ検索する中で、蒲郡市の図書館のが最もわかりやすいと思いましたので引用しましたが、だからといって納得したわけでないんです。

というのも昔のお米の値段は諸説ありすぎて、どれが正しいかさっぱり分からなくなってきたからです。例えば、その筋で有名な説を比べると、

「1石は7万5千円」・・・佐藤健一『和算で遊ぼう!』(かんき出版 2005)

「1石は27万円」 ・・・磯田道史『武士の家計簿』 (新潮新書2003)

と、3倍以上のひらきがあります。蒲郡図書館のレファレンスは10万円と計算していますが、最低限の生活とはいえ、10万円で1年間生きていけるのでしょうか。

みなさん「1反=1石=1両=1貫=1000文」で計算しているのに、どうしてこんなに結論が違うのでしょうか?(この等式も意味不明!)

「急がば回れ」、どうやらお米とお金のことを基礎から勉強しないといけないようです

1石とは

では、お米についておさらいします。

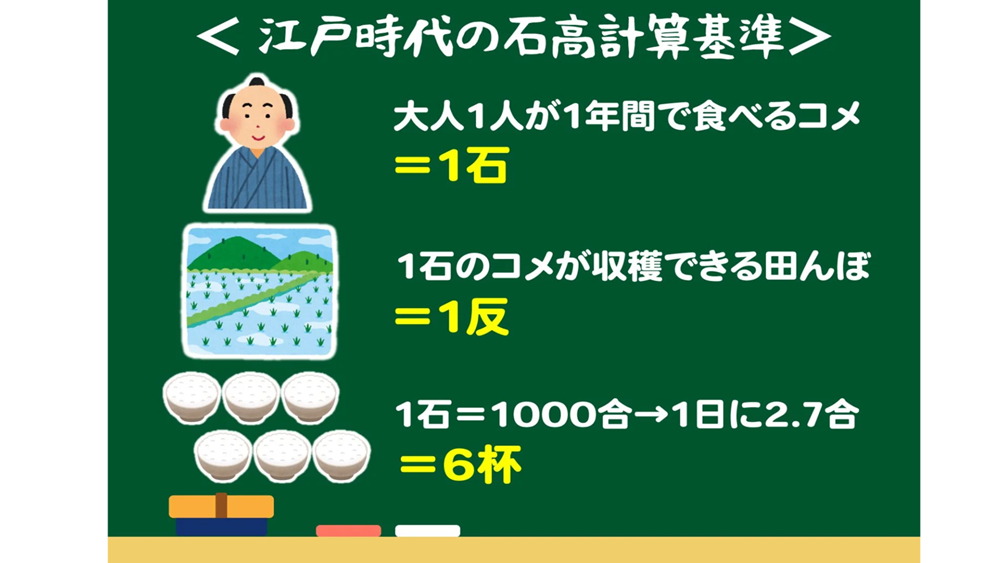

皆さんのほうがお詳しいと思うのですが、昔は、おとな1人が1年間で食べる米の量を「1石」と言います。そして、その1年分がとれる田んぼの広さを「一反」としました。

ちなみに、1石は、1000合、1日にご飯を6杯、毎日たべる計算です。

お米の単位

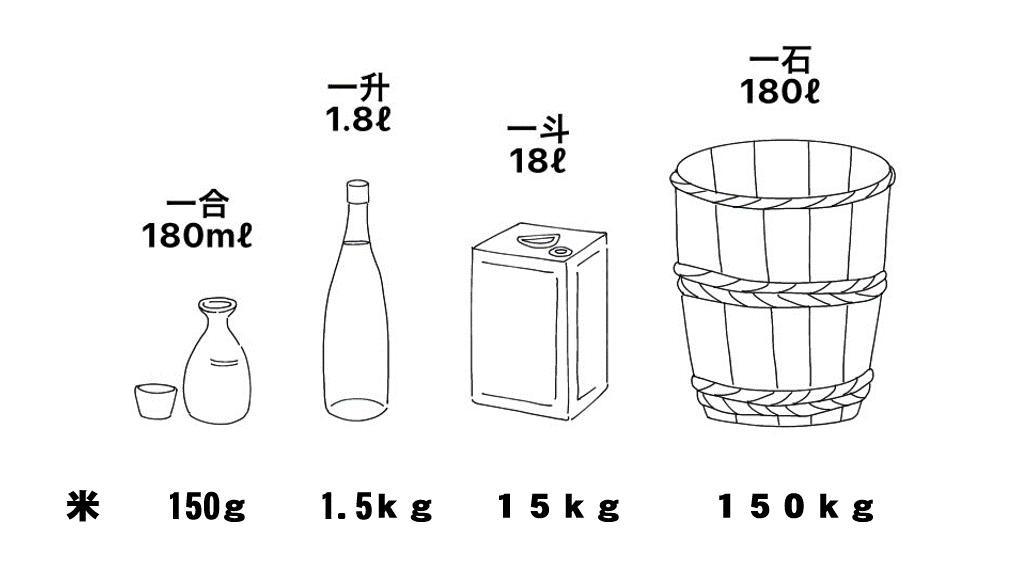

次に、米は「1合、1升、1斗、1石」と、容積を10進法で数えます。

1合は150gですので、1石は150kgとなります。

米の量では「1俵」という単位をよく聞きますが、これは地方によって大きさがバラバラで、

「2.5俵が1石すなわち1俵60kg」と、全国的に統一されたのは、明治の終わり頃です。

ちなみに、遠賀川の川ヒラタに積む年貢米の俵は37.5kg、つまり、4俵で1石、一艘の川艜に100俵つまり40石の米を積んでいたことになります。

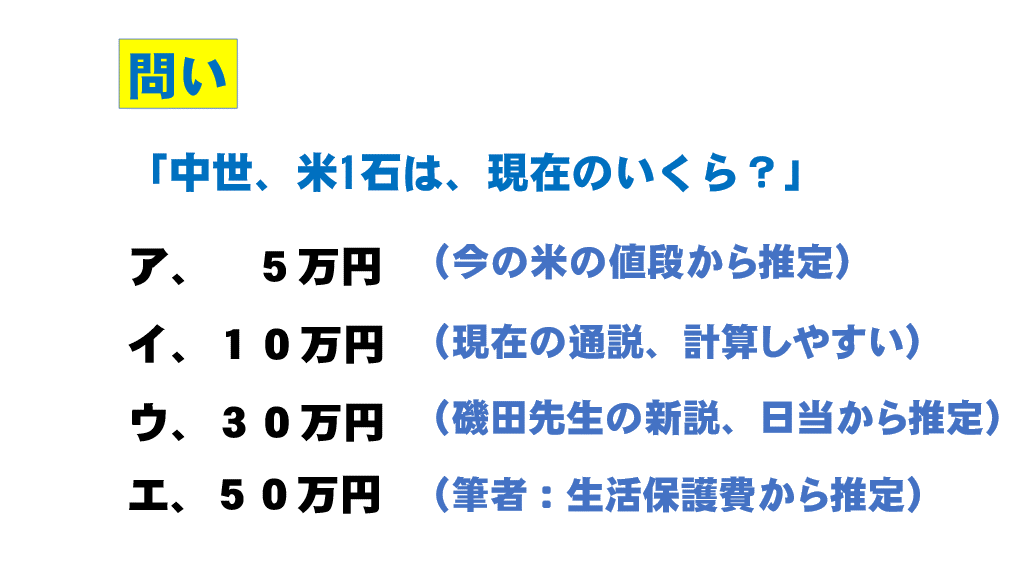

では、早速、1石が今のいくらかを考える、第1の説を紹介します。

1石の値段 諸説一覧

これは、昔と今の米の値段をスライドする考え方です。

昨日「コスモス」でお米を買ったら、コシヒカリの10kg袋が3300円でした。(※ 筆者注:令和の米騒動の前なので、すごく安い!)

1石は150kgですから、その15倍。

1石は、49500円、約5万円になります。

この説によれば、私たちは、1年間、5万円あれば生きていけると言うことになります。

幾分かの副収入はあったかも知れませんが、ちょっと苦しい気がします。

ちなみに、通説は「1石=1両=10万円」とされていますが、だれが最初にいい出したかはわかりませんでした。第2の説はレファレンスで詳しく回答してあるので、ここではふれません。

3番目は、1石=1両の価値を、人件費という面から考える方法です。

江戸の大工さんは、花形職業で、1日に4時間半しか働かないのに、年に25両、稼いでいたそうです。

現在の花形職業はエンジニアでしょうか。

中小企業では平均年収が500万円、大手は1000万円だそうですので、

真ん中取って750万円としますと、750÷25=30

つまり、1両・1石は、約30万円。

1年間に、30万円あれば、暮らしていけるでしょうか?

では、第4の説です。

生活の程度はともかく、時の政府や社会通念が、これだけあれば生きていけると思っている額を比較する考え方です。

現在の政府は、「最低限度の文化的生活」を営むには、月7万円が必要だとしています(生活保護の金額です)。

これに対して、昔の人は、社会通念として、米1石あれば,なんとか1年間食べていけると思っていたようです。

ただし、当時のお百姓さんは、取れたお米を売って、衣食住や肥料の代金に充て、無税の畑の物や雑穀を食べていたようなので、

1石+アルファが1年間の生活費ということになります。

中世と現代では物質的な豊かさが桁違いですが、どちらも「最低限」という認識では共通です。

ならば、この月7万×12ヶ月=84万円+αが現代の1石に相当するとしていいのではないか、

端数が着くと計算しにくいので、4万円を引いて、1石は80万円とします。

ただ、さきほど述べたように、1年間の生活費は1石+アルファですから、無税の芋や大豆、野菜など(後には小物成という税金が課せられるようになりますが )をどの程度食べたり、時には売ったりしていたかで年額が変わります。

ここでは:米:その他=6:4として、米50万円その他30万円としました。

先ほどまでは、江戸時代後期の物価でしたので、今度は戦国時代の物価を見ていきます。

戦国時代までは、「1両」という貨幣単位がありません。ですから、米1石は「1貫」、銭1000文となります。

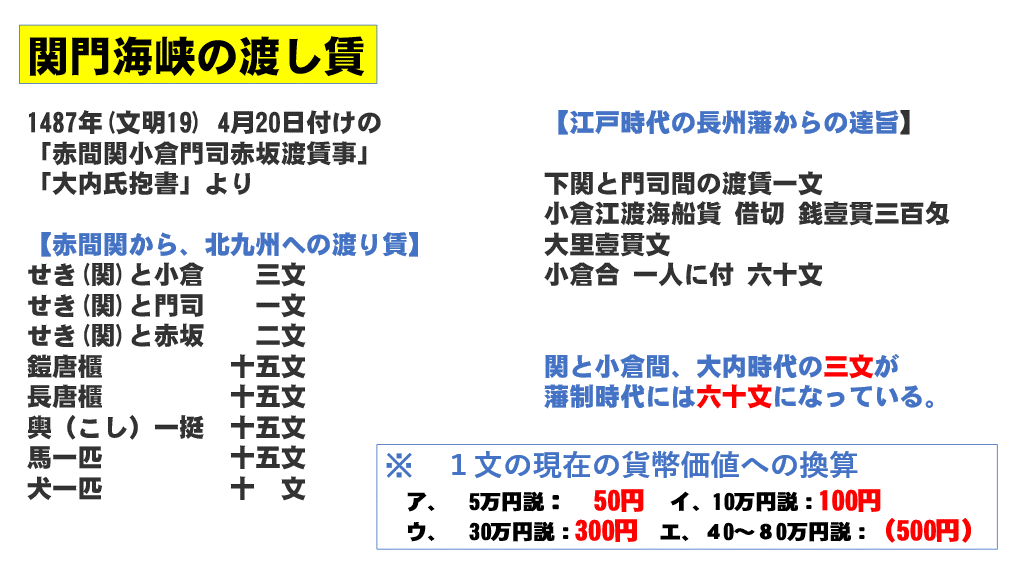

なお、( )の中の、アは1石5万円として、1文は50円、イは10万円で1文は100円、ウは30万円で300円、エは40~80万円を仮に50万円で500円にしました。

さて、どの値段が適正だと思いますか?

中まとめ

数字ばかりが並んで、いささかウンザリしてきましたので少しまとめます。

一番高い「エ」で換算してみると(月20日労働として)、

大工(エンジニア)の日当5万円つまり月収100万円、年収1200万円

人夫(単純労働者)の日当1万円、月収20万円、年収240万円

旅籠(ビジネスホテル)1泊1万円

一番安い「ア」だと

大工(エンジニア)の日当5千円つまり月収10万円、年収120万円

人夫(単純労働者)の日当1千円、月収2万円、年収24万円

旅籠(ビジネスホテル)1泊1千円

「イ」は、1番高い方の30%、「ウ」は同じく60%の値段になります。

戦国時代の物の値段

例えば、豆腐、値段だけ見ると、アの200円が、今ならちょうど良いのですが、それだと、年間5万円で生活しないといけなくなります。

一番生活費が豊かなのは、年間50万円のエなのですが、豆腐1丁2000円、酒1升が35000円になって、ぼったくりバーになってしまいます。

大雑把に見て、現在よりも嗜好品や贅沢品は高く、生活必需品は安いという傾向はあるように見えますが、あちらが立てばこちらが立たずで、結局、何を基準とするかで金額価値が大きく変わってしまい、一概にいくら、と決めることは困難です。

ただ、一口に中世といっても、地域差や時代差が大きいので、今度は15世紀の関門海峡の渡し舟の料金を見ていただきます。

文明19年(1489)、大内氏は下関から門司までの船賃を3文と規定しています。

江戸時代は60文ですので、渡し賃は20倍、値上がりしたわけです。

昔は人件費が安かったのかもしれませんが、おそらく、これは、銭の価値が大きく変わったと考えたほうがいいかもしれません。

ちなみに、中世のはじめの方は1石=1貫=1000文だったのですが、江戸時代の初めには、4000文、幕末は8000文です。

これは、インフレというだけでなく、かつて鐚(ビタ)銭とよばれていた銭の価値を幕府の公定価格としたためです。

鐚銭とは民間で私鋳された粗悪な銭のことです。いわば出来損ないのニセ札(硬貨)なのですが、政府はそれを取り締まらずに価値を額面の数分の一としたうえで輸入銭の不足や少額硬貨のかわりに活用しました。

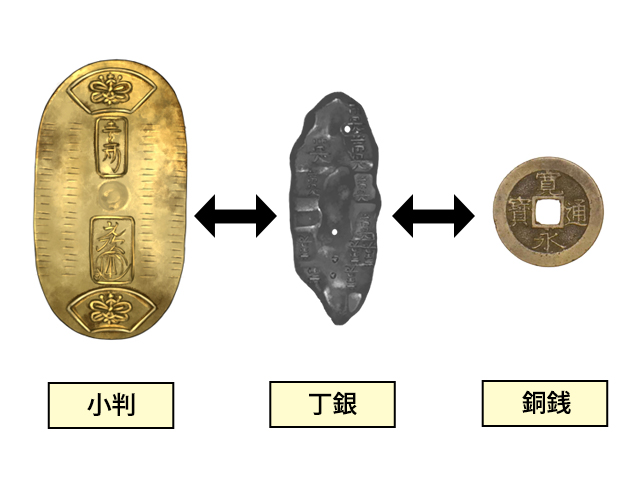

江戸時代に入ると銅貨の寛永通宝が発行されましたが、高額貨幣である小判や丁銀も作られたので、寛永通宝は少額貨幣の役割を担い、庶民の買い物などに利用されました。

注意しなければならないことがあります。それは貨幣価値の研究は文献が多い幕末に集中しますので、物価や米の価値が江戸末期に偏る傾向があることです。

例えば、磯田先生の「武士の家計簿」のラストシーンは、明治の状景でしたね。ということは、この本に出ているの物の値段や米の価値は幕末のものです。これは多くのムック本や啓蒙書も大同小異です。にもかかわらず、私たちはなんとなく江戸初期やそれ以前の時代の物価をイメージする資料に使っているかもしれません。

江戸時代は「米安諸式高」と言って、飢饉や天災の時期を除けば、物価は高くなっているのに、米は少しずつ安くなっていきました(人口が増えていないのに、新田開発で米を増産したから当然です)。わずかずつであっても江戸幕府は260年も続きましたから、幕初と幕末ではずいぶん値段の差があったはずです。この記事が取り上げるのは幕府成立以前の戦乱多き中世ですから、さらに米の価値は高かったと考えられます。

結局、説明すればするほど、私たちは混乱するばかりなのですが…

中世の米1石は、現在のいくら

どれが正解かはあなた次第です。

自分で納得できる値段を今後の参考にしてください。

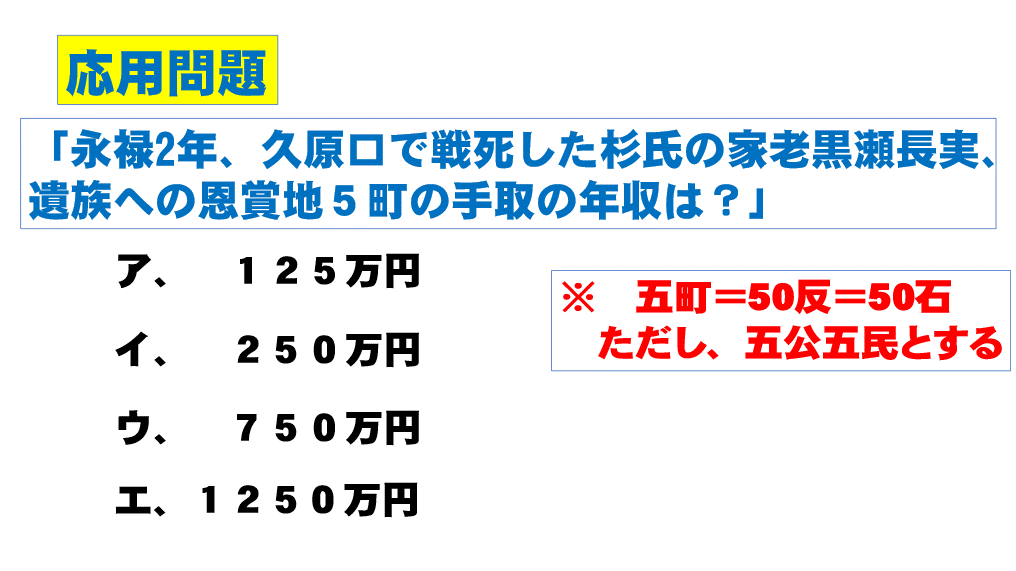

ではいよいよ最後の問題! せっかくですから応用問題にしましょう。

応用問題:恩賞地5町の年収は?

では、ラストの応用問題、青柳種信先生の「筑前国町村書上帳」からの出題です。

筑前守護代の一族杉連緒の家老だった黒瀬長実が、永禄2年(1549)、筑前国糟屋郡久原口(現在の久山町)で戦死しました。その恩賞として、黒瀬家には五町の土地が与えられました。

さて、五町の恩賞って、今でいえば、いくらの年収になるのでしょうか?

ちなみに、戦死は最高の手柄とされていました。

これも正解はあなたしだい!

ただし、前の問題と答えの記号が同じにならないと理屈が合いませんよ。

えっ、答えがないと不安だって?

では、解答例ということで、筆者の計算式を紹介しましょう

【応用問題解答例】

『「筑前国町村書上帳」にみえる「黒瀬」氏』(河島2022)から一部抜粋

「去十五日、豊州衆、相働之砌り、久原口に於いて懸け合い、防戦を遂げ、

父長実討死の段、誠に比類これなく、必ずその賞を行うべきの状、

件の如し

(永禄二年)九月十九日 連緒

黒瀬弥次郎殿」

【解説】

永禄二年(1559)九月十九日、杉連緒が黒瀬弥次郎に対して、「九月十五日糟屋郡久原口に於いて大友勢と合戦、父長実が討死」したので、恩賞を約束する文書である。(この後、五町を加増される。五町は領主戦死の相場?)

この合戦に関して他に記録はないが、立花城の立花鑑載(大友方)の宗像攻めに関連した戦闘で長実(家老格)は討死したと思われる。

当時、戦功の第一は討死であった。

【問い】恩賞の五町は、現代の何円の増収(手取り)に相当するか?

1町=10反、1反の収量=1石、米1石=銭1貫文、銭1貫文=( )万円

とする。ただし年貢は五公五民とし、手取りを半分(÷2)とする。

【答え1:歴史家の換算】 5町の加増=50(反)×10(万円)÷2

=手取り250万円の増収

疑問があります。米1石は当時の人間1人が食べる米の量となっていますが、実はお百姓さんはこの米を売って衣食住に当て、無税の雑穀や野菜を食べて生活していました。よって、1石+αが、年間生活費に当たります。

現在、はたして10万円+αで、1年間生活できるでしょうか?

飢餓の中世と飽食の現代の貨幣価値を物で比較するのは難しいので、現代の政府が定めるところの「必要最低限の文化的な生活を送る」ための生活保護費(月7万円×12ヶ月=84万円)を、中世において最低限の生活をするために必要と考えられた米1石の近似値とし、計算しやすく50万円としました。すると、

【答え2:河島換算】5町の加増=50(反)×50(万円)÷2

=手取り1250万円の増収となります。

現在、年間10万円では生活できそうにありませんが、80万円あればなんとか暮らしていけるかもしれません(少なくとも政府はそう思っているはず)。 電気代・スマホ代・洋服代など、中世には当然なかった贅沢な出費も、「現在の貨幣価値に換算」とうたう以上、必要経費として1石の値段に含めていかなければならないと思うのです。

それを「米1石=50万円」するのは内心忸怩たるものがあるのですが、計算が大の苦手なものですからお許しください。計算が得意な人はぜひ、80万円でインプットしてください。

おまけ 参考サイトと文献

おまけとして、この記事を書くに当たって、すごく役に立ったサイトと文献を紹介します。サイト名・アドレス・どんなことが書いてあるのかを要約して載せておきます

【河島おすすめのサイト1】

「江戸の家計簿」・「中世の物価」

https://coin-walk.site/【コインの散歩道】

【農家の場合】

●家族構成:夫婦、子供一人。田1町と畑5反を耕作。中流の農家です。

●収入

米20石、麦6石、大根2万5千本。

米と麦は、年貢・地代・家族の消費で使った残りを1石1両で売却。

大根は銭135貫(1本あたり5.4文)で売却。

●支出

○年貢、地代

年貢 米5石、畑分年貢 銭3貫。

地主への地代 米5石。

○田畑諸掛り - 生産のための諸経費です。

種穀 米1石、肥料 銭50貫文、

運賃 銭40貫文、舟賃 金2.5両、

日雇いの賃金 米5升、麦1.8石、金1.5両。

○主食費 - 麦が中心の主食でした。野菜は自給していたのでしょう。

米1.9石、麦3.6石。

○衣食住費

塩・茶・油・紙 金2両、農具・家具 金2両、薪・炭 金1両、 衣料 金1.5両。

○交際費

正月の餅等米5斗、年末年始の費用 金2両、親戚との交際 金1両。

●残りは、金1両弱しかありません。出典の著者は、「余すところ金二、三分に足らず、ゆえに風寒暑湿に冒し、一、二月も(仕事を)怠るときは収穫に損ありて、医薬の価に充てるに足らず」と書いています。

収入は一見金換算で47両ありますが、2/3は税金と諸経費なのです。

可処分所得は、15両くらいしかありません。

【武士の場合】

最後に、武士はどうだったでしょうか。 江戸後期の下級武士の場合です。 町奉行所の同心を想像してください。

●家族構成:夫婦、子供一人。 下男と下女を一人ずつ雇っている。

●収入

禄高は70俵5人扶持。

70俵(28石)の米は札差を通じて売却します。21両になります。

5人扶持(1人扶持は1日5合の米)は、家族と下男下女で消費します。 この分も収入に加算すると、年収28両になります。

【河島おすすめサイト2】

「古文書ネット」 https://komonjyo.net/ginka.html)

銀一貫っていくら?(一部抜粋)

銀一貫は現代で約1,250,000円

計算式(河島が勝手に省略)

【解説】

江戸時代の貨幣には金貨・銀貨・銭貨の三種あり、貫は銀貨と銭貨の単位で、銀一貫は一〇〇〇匁(もんめ)です。(よって銀1匁は、125円)

さて銀一貫というのは、余りに高額な値なので、幕府や大名など相当な身分の間で交わされる古文書ではない限り、村方・庶民レベルの文書でまず見かけることがありません。

よって銀貨の場合、単位は「匁」が主流となります。銀一貫は自動車1台、

銀一匁はジュース1本が買えるくらいの金額と覚えておきましょう。

【河島おすすめサイト3】

日本銀行https://www.imes.boj.or.jp/cm/collection/tenjizuroku/)

お金のことはやっぱり日本銀行。写真・パンフ・論文等、どれも限りなく美しい。ぜひ、一度検索してみてください。

【お金の歴史なら、この本をおすすめします】

「撰銭とビタ一文の戦国史(中世から近世へ)」 高木久史

【口コミから】

現代を基準にして考えると、国家権力が通貨発行権を独占し、通貨を供給するのが当たり前だと思ってしまうが、日本での、国家権力による通貨発行権の独占は江戸時代になって以降だというのが、まず驚きである。

通貨(民間の一般取引に用いられる小額貨幣)は、ながらく中国からの輸入銭で賄われ、不足分は民間による鋳造(似せてすらいないので、密造とも言いがたい)などで賄われてきた。

そして、その価値基準を巡って、「撰銭」や、交換レートの設定などが、地域により、民間で(取引の間に)定められ、権力がそれを追認したり、拒否したりしてきた。

少額貨幣が「天下人」の興味・政策の対象となったのは、軍勢の移動や、恩賞を受ける身分の擁護から始まったものの、実際に少額貨幣(統一貨幣)が発効されたのは、将軍家光の代になってからだという(寛永通宝)

江戸時代の全ての「銭」の通用が法的に停止したのが、昭和28年という(マヂかよ!)

【ご注意ください】

物価の研究は江戸後期以降を対象とするものが多く、中世には適用できません。

①中世は、1石=1貫=1000文。(両は重さの単位。金1両は16g)

※ 鎌倉時代の寛喜2年(1230)には、1反の収量1貫文だったのが(沽価法)、戦国後期の後北条氏においては2貫文に換算。(信長の法令は3貫文)

ちなみに、江戸時代は、1石= 金1両 =4貫=4000文

(ビタ銭の価値を採用)

②銭の価値は本銭(中国銭)・模倣銭・鐚銭で異なる。また、西国では明銭(永楽銭等)よりも宋銭の方が価値が高く、関東では逆だった。

③発掘状況から、中世の銭の九割程が国産の模倣銭・鐚銭と考えられる。

④1600年代でも藩札・藩銭が流行する。貨幣価値の統一はまだ先のこと。

コメントを残す