2025.4.5

ふりかえり

前回は、宇都宮系山鹿氏の家格についてお話をさせていただきました。

「北条時頼袖判下文(麻生文書1号)」の「小次郎兵衛尉資時」の宛名から、家祖山鹿家政は宇都宮一門の家格をもって鎮西に下向し、子の時家の代にいたっても所領経営は順調だったらしく、財力も成功(じょうごう:朝廷による売官)で7千疋(現在の5千万円ぐらいか)の兵衛尉の官位を、子の資時のために準備できるほど豊かでした。しかし、幕府開創期からの権力争いや承久の乱によって、家政の養父である一品房昌寛の一族は失脚したらしく、山鹿氏は中央政界に進出する窓口を失いました。さらに、鎮西探題の引付衆や奉行に任命されるのは、鎌倉や六波羅で法曹官僚を務めるか、少弐・大友など有力守護家の側近に限られるため、『吾妻鑑』を初めとする中央や探題文書にその名を残すことはありませんでした。ただし、「謀叛」や「悪党」として悪名を挙げられることもなかったことは、地頭職の北条氏や領家職の九条家の代官として(豊前宇都宮氏を参考にすれば兼参だったかと思われます)、粛々と日々の業務に励んでいたことを示唆しています、というようなお話だったと思います(長いふりかえりでスミマセン)。

今回は、宇都宮系山鹿氏の財力の源であり、かつ活躍が見えてこない2つめの理由でもある、中世の「海」についてお話をさせていただこうと思います。

1.「海の勢力」は古文書を残さない

麻生氏が海と深い関係にあることを看破したのは長沼賢海氏ですが(九州史料叢書Ⅱ『松浦党の研究』所収「筑前の麻生氏」昭和16年)、この論文で同氏が依拠する「麻生文書」には「海」に関する記述はほとんどありません。わずかな手がかりから「海の領主麻生氏」の姿を見出した氏の慧眼には驚きを禁じ得ませんが、史料的制約からでしょう、関東あるいは京都から下向した山鹿氏がどうして海に関わるようになったかには筆が及んでいません(現在もわかっていません)。

まだ定説はないようですが、梶原景時(備中梶原氏)や土肥實平(安芸小早川氏)のように、源平の争乱時に「海の勢力」(黒嶋敏氏の造語)に協力をもちかける中で関係が深まり、婚姻関係などを通して、一族あるいは被官になっていったと考えられています。

はっきりしない理由は、そのあたりのことを書いたものは江戸時代以降の軍記ばかりで、信頼できる文書がほとんどなく、「海の勢力」の活動そのものがよく分からないからです。

海の勢力とは、海で漁業や製塩、舟運などの活動を行う人々または海を生活の舞台とする集団を指します。かといって年中舟の上にいるわけではありません。浦に住み、農作物を育て、鍛冶場で道具を作り、近隣の村や町と交易をしていました。当然、商業に従事する人もいたでしょう。

彼らと山鹿(麻生)氏が深い関係にあったことは、時代は下りますが、弘治三年(1557)に、白嶋(若松区)の漁場をめぐって脇浦・脇田浦と柏原浦(現芦屋町)との間で相論が生じ、麻生氏がその裁定にあたった文書(「麻生氏家臣等連署状」地理全誌)が残っています。あるいは、鎌倉時代の山鹿氏(麻生氏の惣領家)もその任に当たっていたのかも知れません。

しかし、基本的に中世の「海の勢力」の人々は、慣行として商行為を文字化しない、つまり契約も口約束でなりたっていたと言われますから、相論など武家が関与しない限り、海に関する文書はほとんど残らないことになります(網野善彦『海民と日本社会』)。

ちなみに、日頃私たちが古文書と呼ぶ「安堵状・下文・御教書」などは、土地に関するトラブルが裁判になった時のために、重要証拠書類として各家で大切に保管されていたものです。当時は土地の登記所はありませんし、裁判になっても検察官・弁護士はいませんから、証拠書類はすべて自分で用意しなければなりません。もしこれが提出できないと、いくら自分が正しくても敗訴が確定してしまいます。土地をもつ人々は、火事や戦争があっても文書が残るように「写し」をとり、信頼できる他家や寺に預けるまでして、いざというときに備えていたのです。(現代の人が、家計簿は付けてなくても、もしもの時に備えて自分の家・土地の権利書を大事にしまっているのと似ています)。

そのようなわけで、中世においては、海の勢力に関わる文書はほとんど残らず、陸の文書ばかりが残ることになります。したがって、当時の様相を古文書だけを通して見ると、たとえ同程度の勢力であっても、田畑の収益を主としている陸の領主は大きく豊かに、交易や津料(港の使用料)・上乗(水先案内料)の収益を主としている海の領主は小さく貧しく映ります。

山鹿(麻生)氏は、海と深い関係をもつ領主ですから、古文書を通して見た姿は、実体よりもずいぶんと貧相に映っていると思います。

2.玄界灘・響灘の航路

山鹿(麻生)氏が北部九州で活躍していた鎌倉・室町期は、日本と朝鮮・中国の貿易が盛んで、多くの船が若松半島の北の海や洞海湾を往きかっていました。

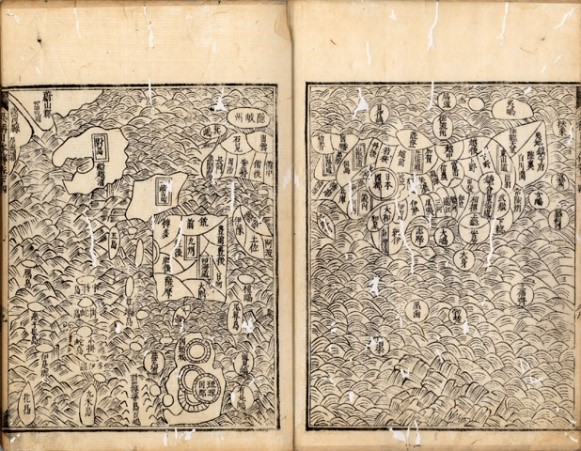

残念ながら日本側の史料にその航路を記したものはありませんが、幸い李氏朝鮮の宰相申叔舟が1443年(世宗25年)朝鮮通信使書状官として日本に赴いた後『海東諸国記』をまとめ、その冒頭に数枚の地図を掲載しています。

これらを参考にしながら、中世の北部九州の主な交易航路を見てみましょう。

➀ 大洋路

中国の寧波から五島、平戸を経由して博多を終点とする航路。大型(長さ30m程)で堅牢なジャンク船(日本では唐船と呼ばれる)が就航しており、一度に大量の物品や人員を運ぶことができました。ジャンク船のほとんどは中国側の海商の所有で、日本の「海の勢力」は博多湾の志賀島南岸に停泊するジャンク船に日本の産品を運びこんだり、中国の産品を近畿など国内各所に運搬したりするなど下請的立場だったと考えらます。平氏による日宋貿易、元寇の江南軍、室町幕府による勘合貿易等で利用されました。

② 北路

博多から上松浦、壱岐、対馬を経由して、朝鮮半島との交易に利用される航路。朝鮮王国(李氏朝鮮)は基本的に自国民の海外渡航や貿易を禁じていたので、日本からの一方的交易航路で、かつ船の大きさが五反帆以下(9.75m以下)に制限されていたため、日本製の準構造船が用いられていたと考えられます。なお、貿易を禁止する朝鮮側の建前として、日本の貿易船はすべて日本国王や大名の使節の船(使船)とされました。連絡用の飛脚船(飛船)とともに対馬宗氏の独占状態にあったため、日本側の実質的終点は対馬でした。なお、倭寇対策として対馬の人々が生活物資(米や魚)を交換する「興利倭船」も三浦の乱(1510)まで許可されていました。初期の遣唐使、元寇の東路軍、文禄・慶長の役などは基本的にこの航路を利用しました。

③北路の中の航路

北路を通航する日本の準構造船は、キール・甲板・水蜜隔壁がなく、船底の中央に継ぎ目があるので、強い風波に遭うと船体が真二つに折れる可能性があり、突然の悪天候に遭遇した場合は、急いでしかも座礁しないように砂浜に避難できる海岸線の近くを航行する必要がありました。

また、天測技術が未発達で、山見をしながら自船の位置を把握しなければならないので、沖合遠く航行することができず、また夜だけでなく雨や霧の中でも航行できませんでした。

さらに、小型帆船のつねとして、風向きや潮流、潮の干満の影響を強く受けるため、航路ごとに高度な経験的知識が不可欠でした。

以上の要件から船のスペック(吃水・積荷・水夫・帆数など)や航海の目的、政治的状況によって自ずと安全な航路が選択され、やがて固定されていきます。

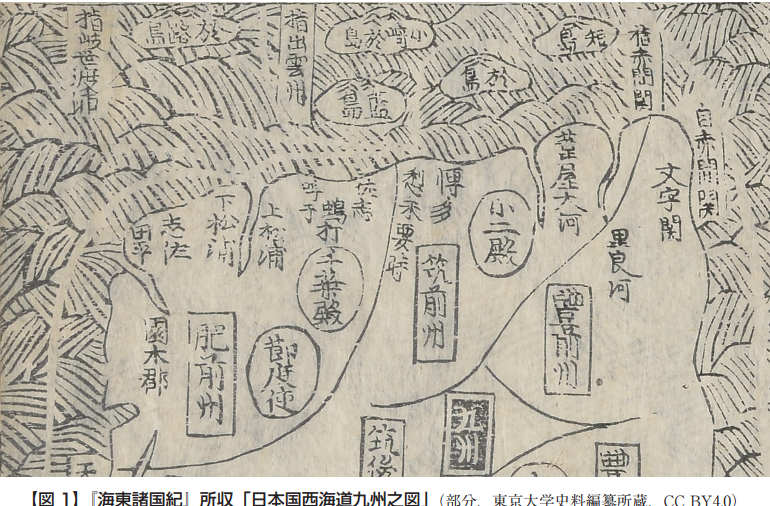

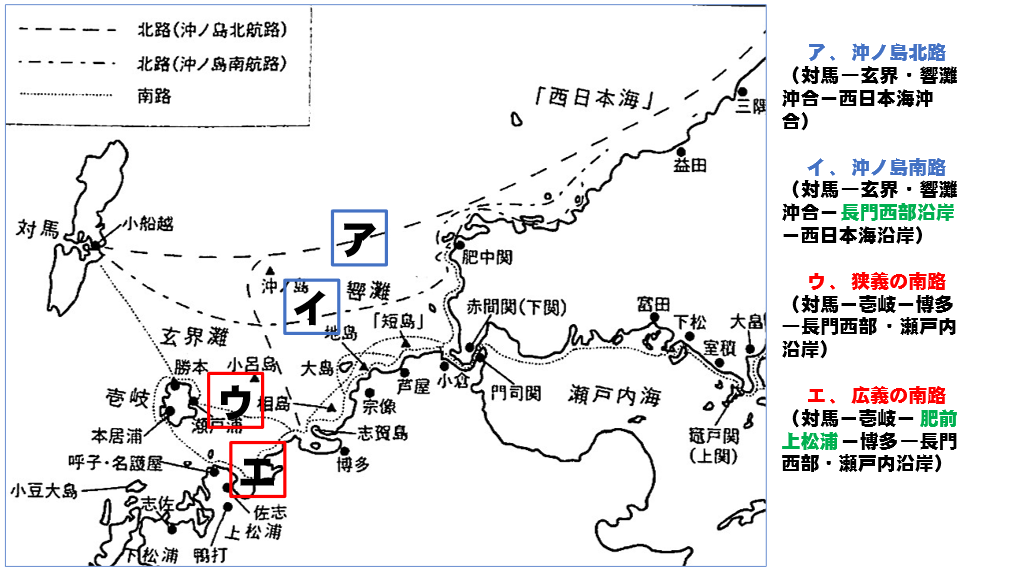

北路は壱岐を通るか沖ノ島沖を通るかで、さらに「北路」と「南路」に分かれ、それぞれがさらに分かれるなど、4種類の航路があったことが「海東諸国記」の地図や他の文献から分かります。『海東諸国記』の地図の海の中に書き込まれている白い線が航路です。

荒木和憲氏の解説(「中世対馬船の日本海航行」国立民俗博物館研究報告245集:2024)によれば、左から、

※ 海の中に描かれた白線が航路です

「於露島」=小呂島

「小﨑於島」=沖ノ島

「藍島」=相島

「於島」=大島

「短島」=白島

「芦屋大河」=遠賀川

「里良川」=洞海湾

対馬と本州を結ぶ航路としては、

ア、 北路の沖ノ島北航路(対馬ー玄界・響灘沖合ー西日本沖合)

イ、 北路の沖ノ島南航路(対馬―玄界・響灘沖合-長門西部沿岸-西日本海沿岸)

ウ、 狭義の南路(対馬-壱岐-博多―長門西部・瀬戸内沿岸)

エ、 広義の南路(対馬-壱岐-肥前上松浦-博多―長門西部・瀬戸内沿岸)

があげられています。

これらを現代の地図に落とすとアの沖ノ島北航路は、イ~エの航路で大内氏の点検(通関手続)が厳しい時の臨時の航路で、イの沖ノ島南航路も、数昼夜間、陸地を見ずに航行する、リスクが大きな航路ですから、北部九州沿岸が戦乱などで混乱したときに用いられたと考えられます。

よって、一般的な航路はウ・エの南路であったと思われ、「芦屋大河(遠賀川)」から「里良川(洞海湾)」を支配下に置く麻生氏の重要性は言うまでもありません。『海東諸国記』には「筑州」の領主として「麻生藤原信歳」(対馬人が騙った偽名と思われます)の名が登場しますが、博多と瀬戸内沿岸(終点は近畿)を結ぶ航路の管理者として多大な影響力と富を保持していた麻生氏の存在は、朝鮮王国でもよく知られていたことを示しています。

3.寄船慣行

「中世の海」を特色づけるものとして「寄船慣行」があります。その姿を「海の武士団 水軍と海賊の間 講談社文庫メチエ 黒嶋敏」から一部抜粋(要約)して見てみます(太字の部分)。

「永仁6年(1298)、北条氏の意を受けた「唐船」が元と交易をするために五島列島の海俣から出港したが、まもなく船体が破損し、日島沖に停泊した。すぐに「在津人・百姓等」が駆けつけ、あっという間に積み荷の多くを持ち去ってしまった。それを聞いた近くの島の人々は急いで集まり、さらに翌々日まで荷を運びだした」

(永仁6年6月29日付 関東使者義首座注進状案「青方文書」)

「徳治元年(1306)、「関東御免津軽船(鎌倉幕府の許可を得た津軽交易船)」が越前国崎浦に停泊していた時、周辺の住民が「漂着船」であると言いがかりをつけ、北海産の積み荷を船ごと強奪した」

(正和5年3月付、越中放生津住人則房申状「鎌倉遺文」25798号)

立ち往生した(あるいは立ち往生したと言いがかりを付けられた)船が、近隣の浦や島の人々から略奪を受けるのは、中世日本に広く見られた「寄船」という慣行による。寄船とは漂着船のことで、船や積み荷は漂着した時点で「無主」つまり持ち主のいないものとされ、その土地の物とすることができたのである。

(「海の武士団」―水軍と海賊の間― 黒嶋敏)から引用

「寄船」は、現代人からは理解しがたい蛮行ですが、決して特殊ではなく、中世から近世にかけて全国の海で見られる事象です。今でも海岸にはいろいろな国籍のいろいろな物が打ちあげられますが、「私の物だ。返却せよ」という人はほとんどいません。これは、漂流物は打ちあげられた海岸の人の物という常識が継続していることを示しています(現在は海岸の人たちにとってただの迷惑ですが)。

中世においては、漂着船やその積荷は海という「異界」からの贈り物であるとする民俗が背景にあるらしく、たとえ相手が幕府の御用船であってもお構いなしです。

それどころか船がスピードをゆるめただけで、「難破しようとしている」と言いがかりを付け、「無事に通りたければ積荷の1/10を岬の神に捧げよ」などと脅迫します。やがてその利益に現地の領主たちが目を付け、組織的・日常的に「寄船もどき」を行うようになります。これが「海賊」です。

無論、船や積荷のオーナー(大寺社・公家・将軍・執権・大名・有力商人など)にとっては迷惑な話ですので、御成敗式目から戦国期の分国法にいたるまで、「寄船・海賊」を禁止する条文(海賊停止令)が必ずと言っていいほど入っています。しかし、効果は薄かったようで、守護や地頭などの御家人に海賊鎮圧を命令(依頼?)しても、海賊行為は旨味が多いものですから、ミイラ取りがミイラになってしまい、結局のところ海賊が増えていくという負のスパイラルに陥ったようです。

下関から博多までの海域に限っても、寛喜3年(1231)、筑前宗像社が「近年の勅許による鐘崎築港のために寄船が減り、宗像社の修理費用が出せなくなったので、その損害賠償として見返りの田畠を寄進していただきたい」と朝廷に訴えています。まるで「寄船禁止は社会通念に反する行為であり、その保障をするのは当然である」と言いたげです。

また、「寛元2年(1244)、門司氏の祖である下総氏が九州に下向した際、菊池氏ら西国の土豪に妨害されて赤間関に上陸できなかった」という伝承がありますが、当時の関門海峡に菊池氏の兵船が現れるのは奇妙です。門司宣里氏は妨害したのは山鹿兵藤次秀遠の一族と推測していますが、これも関門地域の「海の勢力」による寄船あるいは海賊慣行の発動と考えればより自然です。

4.「寄船・海賊」行為と山鹿(麻生)氏

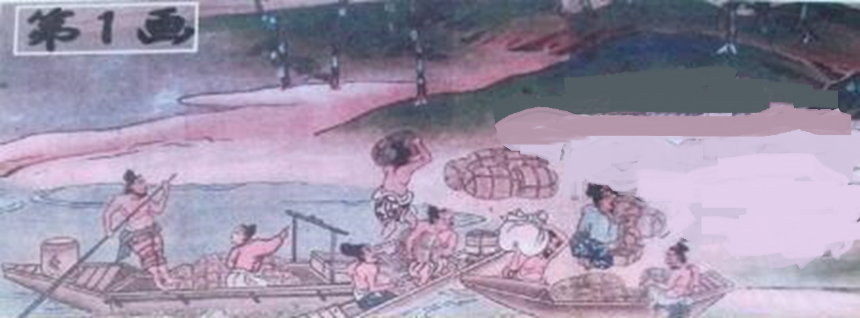

上の2枚の絵、「楽音寺縁起絵巻(鎌倉時代成立、藤原住友の乱を描く)」の同じ絵ですが少し違いがあります。間違い探しの要領で見つけてください。

そう、答えは「左には武士がいないが、右には武士がいる」です。

山鹿島(若松半島)周辺に「寄船」に関連する記録はありませんが、関門海峡と宗像郡(芦屋津から新宮浜まで)、さらには日本国中に「寄船」の慣行があるのですから、若松半島沿岸だけに「寄船」がなかったとするのは不自然です。「寄船」も「海賊」も鎌倉時代の飢饉の影響で激化していくと言われていますから、当然、宇都宮系山鹿氏もその主体であるウラの人々と合体して「海賊」化していったことでしょう。

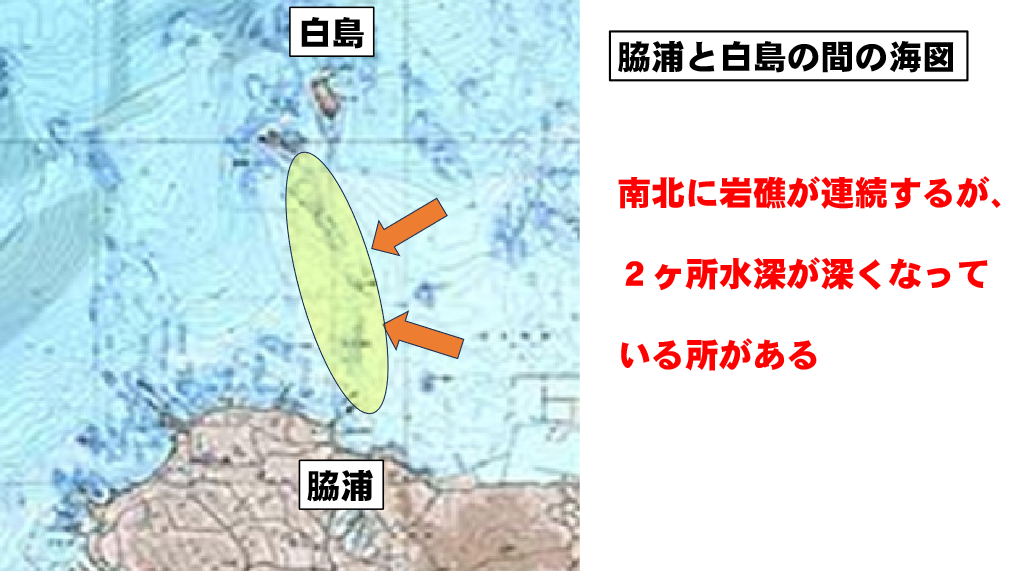

山鹿島(若松半島)の北岸も危険な海です。「千畳敷」と呼ばれる浅い岩礁が沿岸にいくつもあり、引き潮の時は上を歩くことさえ可能になります。特に脇浦と白島の間は岩礁が南北に連続しており、干潮時には二ヶ所の岩場の切れ目を縫って慎重に操船しなければ座礁してしまいます。しかし、帆を下ろして徐行でもしようものなら、あっという間に脇浦(浦の規模が格段に大きい)を中心に脇田・岩屋・柏原の浦人が群がり、安全料(関料)を払うか、船ごと奪われるかの二択を迫られたことでしょう(おそらく脇浦と白島の間の半島沿岸を通る中・小型船が標的になったはずです)。

浦の人々はそれらの船から安くはない通行料を払わせるか、難破船と言いがかりを付けて船ごと荷を奪い、皆で分けどりにしていたと思われます。なお、この海域は満潮の時は東流、引き潮の時は西流になることが多いので、座礁しやすいのは西流、つまり、瀬戸内海から博多に物資を運ぶ船が獲物になりやすかったと思われます。

ただし、その収入は海から得た物ですから、総額の半分までを領主である山鹿(麻生)氏に納めないといけません(1/4という説もありますが、史料がないので実質は不明です)。浦の人々の中には時々倭寇として出稼ぎに行き、磁器や絹糸、銅銭、絵画などを報酬として持って帰る者もいたはずですが、山鹿(麻生)氏は領主の権利として、それからも上前をはねていたでしょう。

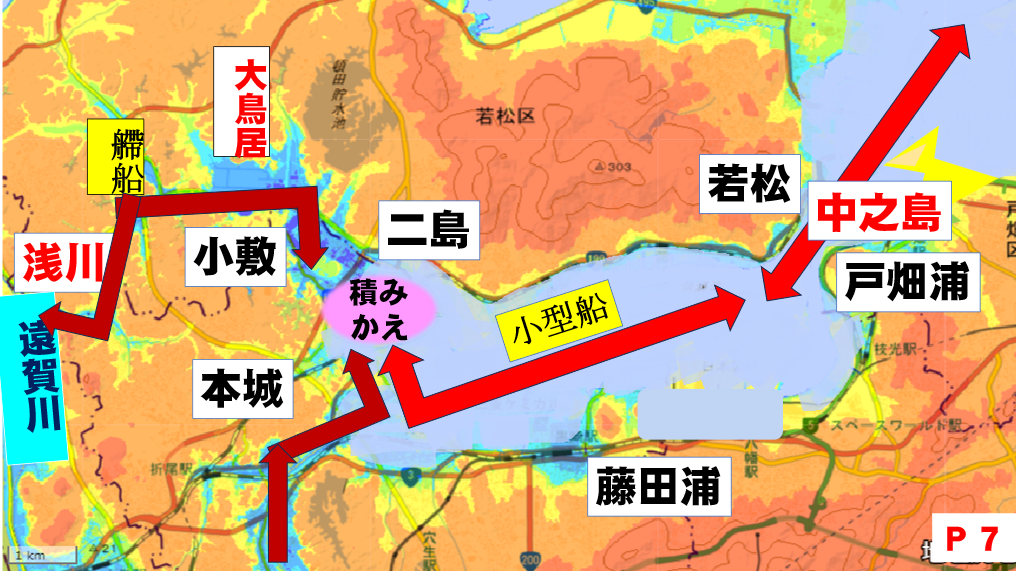

瀬戸内や日本海岸から博多へ向かう船(当然逆も)は、小型で吃水が浅ければ洞海湾を通ることができます。

当時の洞海湾(洞の海)は風波は穏やかですが、大渡川(洞海湾内の中央水路)でも水深は1~1.5m、少しでも航路を外れれば湿地に入り込んで身動きがとれなくなりますから、他所からきた船は通行料を払って案内(上乗)を頼む以外なかったでしょう。現在若戸大橋の橋桁がある、かつての中ノ島(近世初期には黒田藩の若松城がありました)には海賊たちの番小屋があったと思われます。

また、江川を通って遠賀川に入るには、二島で停船して積み荷を艜船(ひらたぶね)に積みかえる必要がありましたから、いやでも停船しなければなりません。江戸時代には埋め立てられて水田化しますが、中世までは二島から大鳥居までは大きな入江になっていました。そして、ここには小敷城が築かれ江川水道に侵入する船を監視していました。山鹿氏にとっては管理しやすい海だったと思われます(遠賀川から江口への入口には浅川城が築かれています)。

海の人々の通商や略奪には、ドラマティックなエピソードと大きな富が付随していたはずですが、己れの行為も契約も文字に残す習慣がない以上、文書が残ることは極めて希になります(ちなみに海の勢力が契約に関する古文書を残すようになるのは、戦国末期のことです)。であれば、前編で反論したように「鎌倉期の山鹿(麻生)氏の活動は低調であった」とするのは、陸の「古文書」という色眼鏡を通した結論である可能性があります。

まとめ

宇都宮系山鹿氏の祖山鹿家政は、平家滅亡直後に宇都宮一門として筑前国遠賀郡に下向しますが、もともと海とは縁の薄い氏族なので、山鹿兵藤次秀遠跡を継ぐにはその配下であった「海の勢力」を傘下にする必要があったと考えられます。山鹿氏の富力は、この勢力と一体化することによってもたらされた部分が大きいと思われますが、「海の勢力」は、陸の勢力とは異なり、文字による商契約や記録を残さない傾向があります。たしかに「麻生文書」には海に関する記述はほとんどありません。山鹿(麻生)氏が他の氏族に比べて不活発な印象をもたれるのはそれゆえでしょう。

幸い15世紀の中頃に朝鮮王国(李氏朝鮮)の宰相申叔舟の訪日記録『海東諸国記』が玄界灘・響灘の航路図を残してくれており、時代は下るものの麻生氏の海上での活動を垣間見ることができます。

麻生氏は、中国の寧波から発し、五島・平戸を経由して博多に停泊する「大洋路」のジャンク船から荷揚げした中国製品を日本船に積み替えて瀬戸内・近畿に運搬し、帰路は日本産品を集めて博多のジャンク船に供給する立場にありました。また、朝鮮との貿易においても、対馬から壱岐・東松浦を経由して博多に至る「北路」の中で、最も交通量が多い「博多-赤間関(下関)の航路」を支配し、日朝貿易に多大な影響を与え、莫大な富を得ていたであろうことも想像に難くありません。

海からの富はそれだけではありません。中世の海の特色である「寄船」も臨時ではありますが、山鹿(麻生)氏に大きな富をもたらしたことでしょう。

さらに、若松半島北岸の白嶋周辺と、南岸の洞海湾の二つの航路は、関銭や津料、上乗による恒常的な収入を約束したに相違ありません。

麻生氏倭寇説について

かつて山鹿(麻生)氏をはじめ九州北岸の領主たちは「倭寇」に参加して豊かな略奪品を得ていたと言われていました。しかし、そんなことをすれば留守の間に近隣の敵対勢力から所領を奪われてしまいます。

それよりも領地から動かず交易や流通、関銭で稼いだ方が、安全で安定した収益を得ることができます。おそらく山鹿(麻生)氏もこのような方法で富を蓄積していったと考えられます。

今回は著者の力不足から話を鎌倉時代に限定できず、室町から戦国時代にまで話を拡散させてしまいました。しかし開き直ってみれば、鎌倉時代は室町時代よりも大内氏の介入は弱く、造船技術の未発達から沖ノ島航路はより危険だったはずで、南路ひいては山鹿(麻生)氏の相対的な重要度は、鎌倉時代の方が高かったはずです。

無論、芦屋は国津ですから雑居地的様相が強く、国衙や大寺社の干渉を受けたり有力得宗被官宿屋氏や遠賀庄の越中(野本)氏のような高級御家人の影響が大きかったりするなど、割り引いて考えなければならないことも多くあります。

また、モンゴル帝国の滅亡や高麗末期の経済力の低下などにより、海外との貿易の規模が低下していくことも考慮する必要があります。今後はそれらを課題として、鎌倉時代の山鹿(麻生)氏の有り様を考えていきたいと思います。

コメントを残す