-2人の製鉄職員-

参考文献:『私の百年物語』 勝野久子著 2024.2.3

【はじめに】

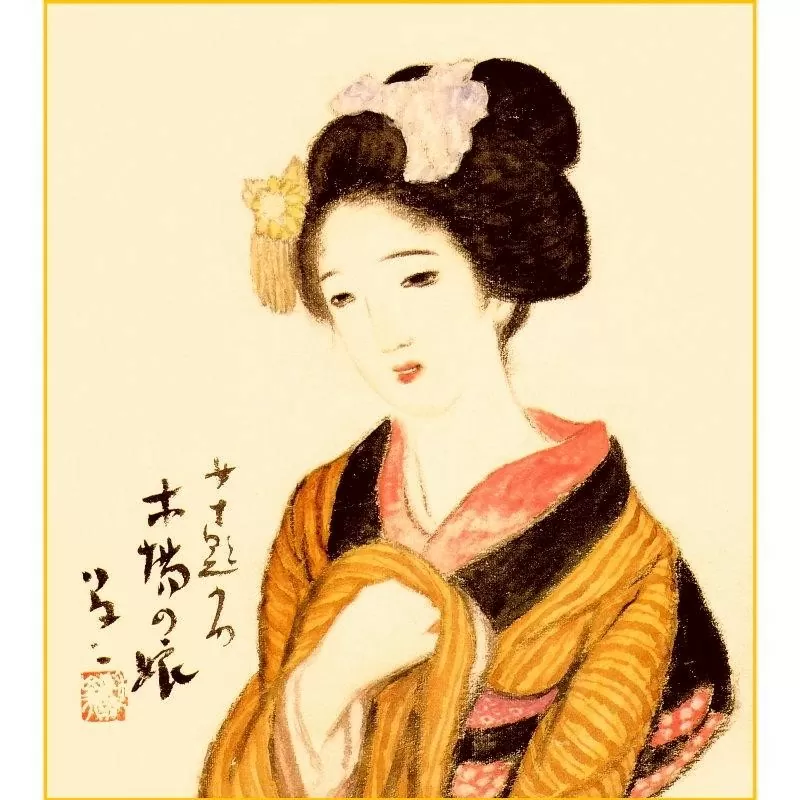

「竹久夢二」という大正ロマンを代表する画家?を御存知でしょうか。「?」をつけたのは、仕事の領域が画家にとどまらず、商業美術や出版、文学の世界でも卓越しており、今でいうイラストレーター、グラフィックデザイナー、あるいはアートディレクターの先駆者といえるからです。

大きな眼、色白のうりざね顔、曲線的で華奢な肢体、憂いを帯びた表情。当時の少女たちは、雑誌の表紙を飾る新しい美人像に夢中になりました。

かつて夢二は、岡山県の裕福な家に生まれ、実家が没落したために故郷を離れて上京、苦学しながら投稿した新聞の挿絵が人気を博し、世に出るきっかけになった、とされてきました。

実は、没落直後の明治33~34年、15、6歳の多感な時期を、創業直前の官営八幡製鉄所で働きながら枝光で生活していたことが明らかになっています。ところがこの話は、枝光でも岡山でも東京でもあまり知る人がいませんでした。それはなぜなのでしょうか。そして夢二は枝光でどんな生活をしていたのでしょうか。

長い間謎だったのですが、幸い勝野久子さん(古武五左衛門の孫)が、『私の百年物語』という自分史をお書きになり、ご自分の祖父母の家に居候していた竹久夢二との関わりを本に記してくださいました。

私は明治以降の歴史に不案内で、メモのようなもので申し訳ありませんが、「夢二」と、その居候先で保証人だった「五左衛門」という、2人の製鉄職員の生涯をたどってみたいと思います。

竹久夢二(本名:竹久茂次郎もじろう)明治17年(1884)-昭和9年(1934)

センチメンタルな画風で女性絵「夢二式美人画」で広く知られる画家。

日本画や水墨画、油彩画、木版画、さらにはデザインの分野など多彩な作品を残す一方、童謡や詩、童話の創作などにも才能を発揮して、詩と絵画を融合した芸術を開花させた。

本籍 岡山県邑久郡本庄

(現在の岡山県瀬戸内市本庄)

1.竹久夢二の少年時代

本庄は邑久郡の中心的な宿場かつ農村。教育熱心かつ芸事熱心な気風をもつ宿場的村落。平家落人伝説があり、姓は主に竹久(父方)と古武(母方)の二つ。父・母方とも本庄村では裕福な檀那衆の家だった。

同年に山本五十六、一つ下に北原白秋、二つ下に石川啄木らがいる。

【竹久家没落の原因】

祖父 市蔵 浄瑠璃が大好きで人形を遣って全国を巡るのが生涯の夢だった。

父 菊蔵(嘉永3年生)、五左衛門の父繁蔵は道楽仲間(詳細は下記)。

母 也須能(やすの安政4生)。従順な人。夢二美人の原型とする説もある。

・竹久家は先祖代々裕福な造り酒屋だったが、父菊蔵の代から取次販売へ。

・菊蔵の道楽=面掛け&浄瑠璃の女師匠や女芸人を引き入れて浮き名を流す。

※ 面掛け:浄瑠璃を人形のまねをして人間が演じる。面を早変わりして、1人2役を演じた。

・父菊蔵が道楽者で色好み、女遊びが激しすぎて、夢二の姉は嫁ぎ先から戻された。

2.夢二の枝光時代

【夢二の心の傷】

・明治33年、父菊蔵は、田舟に家財を乗せ、母の親戚がいる八幡に夜逃げ。

・神戸中学1年の夢二は退学し八幡に移る。故郷の本庄では、父菊蔵が派手好きだっただけにこの夜逃げは話題になったが、行方は長く不明だった。

・菊蔵は小口の金貸し業と人夫の口入れ屋を始めたが成功した形跡はない。

・「花のお江戸じゃ夢二と呼ばれ故郷に帰ればへのへの茂次郎」(夢二ざれ言)

・五左衛門の三男古武豊(銀座の画廊主)の談話

「夢二さんに名刺を出して五左衛門の息子ですと言ったら、今ちょっと具合が悪いというようなことをぼそぼそ言って、取り巻き連中を気にしてそわそわしていたからね。ああ、これは昔の貧乏時代を知られたくないのだなと思って、それ以上は話をしないでわかれたのさ」

「結局、夢二さんは夜逃げ同然に八幡に来たのを人に知られるのが嫌だったのだろうね。枝光時代のことは本人も全く人に喋っていないからね」

夢二は有名になった後も枝光時代のことを語ろうとはしませんでした。坊ちゃん育ちの夢二にとって、故郷からの夜逃げはあまりに恥ずかしい記憶だったのかもしれません。

また、八幡製鉄所での筆工としての仕事も彼にとってはよい記憶ではなかったかと思われます。当時の官営八幡製鉄所は中央省庁と同格で、長官は親任官で大臣級、その下の奏任官も高等官でした。居候先の五左衛門が務めた判任官は、現在の中央省庁の課長級というべき社会的に高い地位でした。

しかし、夢二が就いた「筆工」と呼ばれる補助職員は、賃金も低く製鉄所でも最下級の職務でした。中学校3年まで履修していれば、その上の「雇(やとい)」として採用され、4,5年で正式な職員になれるのですが、夢二は神戸中学校1年中退(つまり小学校卒業)ですのでその道もかないません。プライドの高い夢二にとって、枝光での1年半は苦しいばかりの毎日だったことでしょう。

かといって、居候先で邪険にされるとか、先方の家族とうまくいかないと言うことはなかったようです。以下、夢二の面倒を見、保証人にもなってくれた、母の親戚「古武五左衛門」の人となりを見てみましょう。

【枝光での居候先】

(古武五左衛門:同郷の8歳先輩、母方の親戚、八幡製鉄の判任官)

五左衛門の父 繁蔵 (嘉永3年1850生)

本 人 五左衛門 (明治9年1876 1月)

妻 網本むめ (明治10年)網元の次女。尾道で五左衛門と恋愛結婚。弟子の面倒をよく見る働き者。

・五左衛門の祖父と父は、当時の村の檀那衆が夢中になっていた芸事に蕩尽して家を傾け、先祖伝来の家を失った。

※ しかし、同郷で一族の古武弥四郎は、往復40kmを毎日歩いて岡山中学に通い、後に大阪医学校に進んで博士としてアミノ酸研究で世界的に有名になった。その影響か五左衛門は教育に熱心だった。

(3人の子は、みな1年間製鉄に勤めて学費を稼ぎ、その後に大学に進学)

【居候先の家主、五左衛門の履歴】

・ 小学校・中学校5級を終え卒業するが、父の道楽で家産が傾き大学進学 はできなかった。

・ 中学卒業後、大阪の大溝組(大阪随一の建設会社)に勤務。ここで西洋 建築の技能を習得したと思われる。

・ 明治31年(1898)、24歳で棟梁と呼ばれた五左衛門は八幡製鉄に入所、 妻と弟子を連れて八幡に赴任。工長としてドイツ人技師トッペの宿舎(後 の高見クラブ)を建てる。

・判任官として官舎長、共済会評議員、八幡市社会事業実行委員支部幹事 を歴任。

※「判任官」現在の国家公務員の課長級に相当。

・昭和6年(1931)、退職。後に故郷の邑久郡本庄に戻る。

古武五左衛門の父繁蔵は、夢二の祖父市蔵と仲が良く、ともに道楽好きで家産を傾けました。幸い五左衛門は中学校5年を卒業していましたので、大阪でもトップクラスの建設会社「大溝組」に就職し、本人の努力と人柄で、24歳の若年ながら「棟梁」と呼ばれるほどの技師になっていました。

そこで身につけた西洋建築の腕を見込まれたのでしょう、明治31年(1898)、家族と弟子を引き連れて、高炉完成前の八幡製鉄所に入所しました。

妻の「むめ」は人柄も明るく働き者で、朝早くから夫や弟子、居候することになった夢二の弁当を作っては製鉄所に送り出していました。

・夢二は父から離れ、母方の親戚である枝光の五左衛門宅に居住。

(居住跡碑は八幡東区山王1丁目17番3号の沖重医院にある。山王交差点の近く、現在のマルショクの道むかい)

・五左衛門が夢二の保証人。縁故採用で八幡製鉄所の筆工(写字or製図)となる。

筆工は日当40銭の最下級傭人で、月給換算10円(現在の7万円程か)の薄給だった。

・勤めから帰った彼は、何もせず、縁側にぼんやり坐っているだけだった。

・居宅は旧鹿児島本線のすぐそばで、汽車が通ると雨戸の穴から光が差して、障子に逆さまの機関車の姿が映った(ピンホール現象)。

左の看板の赤い点が夢二の居候先。平成11年スペースワールド駅ができるまで、鹿児島本線は東田地区を南に大きく迂回していた。

・八幡に来て1年半、明治34年の夏に、職場にも五左衛門にも父にも無断で東京に出て行った。その後、早稲田実業に入学。

枝光時代の夢二のエピソードはこれだけです。後世マスコミの寵児となった夢二とは全く異なる若者の姿が見え隠れします。青春の甘美や友情の過熱を伝えるようなエピソードは皆無です。なぜ、誰も彼のことを覚えていないのでしょうか。

【枝光時代の夢二のエピソードが残っていない理由】

・ 夢二は枝光時代を語りたがらず、保証人だった五左衛門も「茂次郎が昔 のことを世間に知られたくないなら、そうしてやれば良い。親戚のことだ から他人にしゃべるな」と一族に箝口令が敷かれた。

・ 八幡製鉄所での在職期間が1年間程で「傭人:下級補助職員)」の筆工だったので、製鉄所に記録が残っていない。

・ 周囲に無断で上京し早稲田実業入学するので、製鉄での給料は将来の学 費として貯めていたと思われる(入学金が3円、学費が年35円程かかったは ず)。よって、友達と飲みに行って遊びまわる等のエピソードを作る機会は 少なかったと思われる。

この後の夢二の活動や女性遍歴は、小説・映画・ドラマになり比較的知られているので、本人や家族の履歴を年表風に並べて、このブログのまとめとします(まとまってないけれど)。

3.枝光を出たあとの夢二

・1905年(明治38年)21歳

左翼系の機関誌「平民新聞」の挿絵でデビュー。 「少年文庫」や「中学世界」の挿絵の注文が入るようになり、早稲田実業を中退。

・1907年(明治40年)23歳、岸たまきと結婚。妻をモデルにした「夢二美人」が一世を風靡。

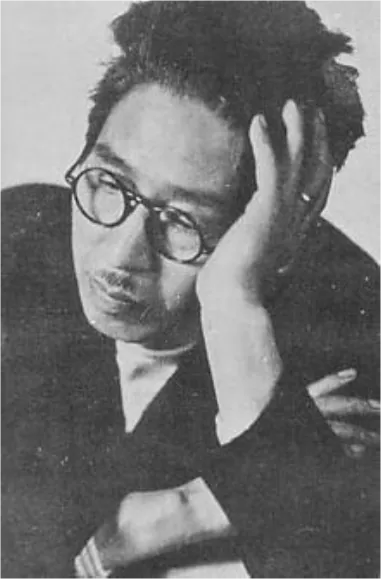

【左、若き日の夢二】

・(結婚後もずっと)女性遍歴と一家離散を繰り返す。

・竹久家は夢二上京後もしばらく枝光にいたが、その後は京都の夢二の妹の嫁ぎ先で生活。

・昭和3年に母やすの、6年に父菊蔵が死去。

・昭和9年9月、肺結核のため死去。49歳。

【夢二の子供たち】

明治40年(23歳) 岸たまきと結婚。たまきをモデルにして大ヒット。

明治41年(24歳) 長男虹之助誕生。直後にたまきと離婚するも、

その後もたまきの元に出入り。

明治44年(27歳) 次男不二彦誕生。

大正3年(30歳) たまきと日本橋に「港屋(デザインショップ)」を始め、大繁盛。

大正5年(32歳) 三男草一誕生。ファンの笠井彦乃と京都に駆け落ち。

大正6年(33歳) 「港屋」営業不振。たまきも3人の子を残して家出。

長男虹之助は父菊蔵の元に、次男不二彦は夢二の元に、三男草一は他家の養子に。

大正7年(34歳) 彦乃、肺結核により親に連れ戻され入院。翌々年、死去。

大正13年(40歳) 夢二が設計した世田谷「少年山荘」にモデルの「お葉」と いっしょに移り住み、夢二の長男・次男も同居したが、女性作家の山田順子と交渉を持ち、お葉は去る。4ヶ月後には山田順子とも別れ、一家は再び離散。

【その後の子供たち】

○長男・虹之助(1908-1970)

両親離婚後、八幡の山王町の祖父の家に預けられる。少し前まで八幡小学校(現、八幡中央小学校)で虹之助と同窓だったという人たちの証言を聞くことができた。その後、父に引き取られ京都に住んでいたようである。夢二没後、夢二についての回想記、遺作集編纂などに関わる。

○二男・不二彦(1911-1994)

1915年に父の住む京都へ行き、以降父と暮らした。夢二は不二彦を想定した作品を数多く制作。文化学院卒。夢二没後、大森の洋館に妻百登枝と暮らし、夢二についての回想記や作品編集、絵画の鑑定に関わる。辻まこと(辻潤と伊藤野枝の子)らと金鉱探しに熱中したのち、1945年より10年ほど開拓移民として一家で北海道へ移住、地元の中学で美術教師を務め、帰京後デザイナーとなり弥生美術館長(夢二美術館に隣接)も務めた。

○三男・草一(河合栄二郎、1916-1944)

女形俳優河合武雄の養子に出され、栄二郎の名で立女形となり、1940年頃まで新派の舞台に立ったが大成はしなかった。第二次世界大戦でニューギニアで戦死した。

4.夢二と女性スキャンダル

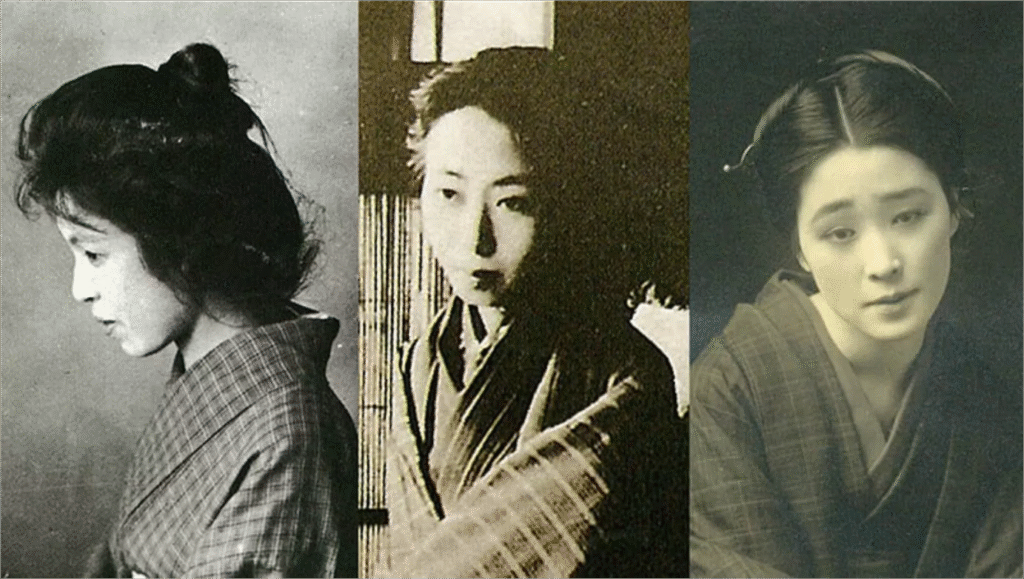

【三人の妻】

岸たまき 笠井彦乃 お 葉

竹久夢二の女性遍歴は、人気挿絵作家のスキャンダルとして、当時から新聞芸能欄の格好のネタでしたが、昭和45年頃の夢二ブームでは、むしろ女性遍歴の方にスポットが当てられ、多くの映画やドラマが制作されました。

夢二役には、岡田英次・北大路欣也・沢田研二らの二枚目俳優が、たまきや彦乃などのヒロインを佐久間良子・乙羽信子・八千草薫・梶芽衣子など、当時を代表する美人女優が務めました。

最近では2016年に『愛のとばしり』(夢二:駿河太郎、彦乃:小宮有紗、たまき:黒谷友香)が上映されています。

ネットでも多くのサイトが夢二の女性遍歴(3人よりずっと多い)を取り上げているので検索してみてください。

オススメのサイトは写真が多くて文章が短いので読みやすい、コレ!

『竹久夢二〜たまき、彦乃、お葉という三人の女性と恋愛の名言〜』

ぜひ、検索してみてください!「https://www.bou-tou.net/yumejitokoi/」

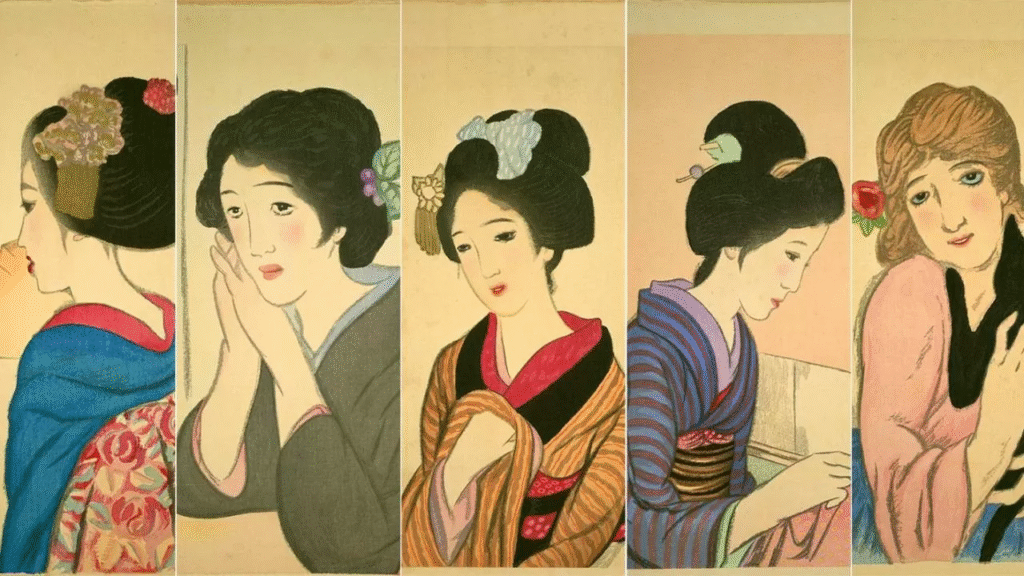

【おまけクイズ】

夢二は、妻や愛人をモデルにして絵を描いたといわれます。

では三人の妻をモデルにした絵は、どれでしょうか?

それぞれお答えください。(上の写真と見比べてね)

コメントを残す