はじめに

世の中には「常識」とされていることがある。例えば、「昔からそう言われている」とか「みんながそう言ってる」という類のものだ。

別に科学的に検証されているわけでもないし、現実には例外も多々ある。しかし、「みんながそういうなら間違いないだろう」「わざわざ角を立てることはない」と何となくスルーしてしまっている。たまにそれに異を唱える人が出たりもするが、「世の中は理屈通りにはいかぬ」とか「青臭いことをいうな」と、日頃は穏やかな人が妙にむきになって反論したりする。私にとって芦屋浦合戦はそんな事象である。

新説、芦屋浦は豊前?

いわゆる芦屋浦合戦は、文治元年(1185)2月1日、筑前国芦屋浦において、源範頼率いる鎌倉御家人軍が、大宰少弐原田種直の一族を破って九州の覇権を握り、長門国彦島の平家を孤立させた戦いとされてきた。どの碩学もあまりにも当然のこととしてこれを考証することはなかった。だが40年前、怠惰な学生だった私はなにか釈然としないものを感じていた。

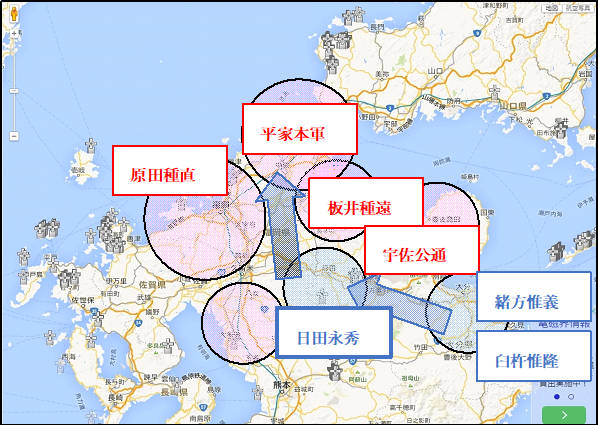

それは『吾妻鏡』に、範頼軍は1月26日に周防を出帆して豊後国に上陸、まるで無人の野を行くように5日後の2月1日、芦屋に現れ合戦していたからである(現在、大分市 - 遠賀郡芦屋町間の最短距離は、門司の西方を経由すれば150km程だが、板井種遠の本拠地や平家の本軍の脇を通過せねばならず、さすがに通行不可能である。

源氏方についた日田を経由すればなんとか妨害されずに行けるが、道のりが200km程ある。進軍速度を19世紀のナポレオンと同じ24km/日(18世紀では驚異的スピード)としても8~9日はかかる。

しかし私は「毎夜悪友と遊び暮らしている自分が、碩学たちに及ぶはずもない。多分自分の知らない研究があるのだろう」と、40年近く疑念を放置していた。

ところが2015年、菱沼一憲氏編著『源範頼』において金澤正大氏は「芦屋浦の合戦は豊前国中津近辺で行われた」と新説を述べ、根拠として『元暦文治記』の2月2日条、源範頼の宇佐下着の記事をあげている(ちなみに2月1日に遠賀郡芦屋浦で合戦をして、翌2日に宇佐に着くのは絶対に不可能である)。

『元暦文治記』(昭和44年『大分県地方史88号』で紹介されている)は慶応三年に筆写されたものであり、芦屋という地名も中津近辺には現存していないことから、その信頼性はいまだ確定していないようだが、「吾妻鏡」は芦屋浦を筑前国とは記しておらず、金澤氏の説は無視できない。

この説が正しければ、平家最大の与党山鹿兵藤次秀遠の本拠地は範頼に覆滅されていないことになり、山鹿庄のどこかに潜伏していた可能性は否定できなくなる。当然、遠賀川流域・洞海湾沿岸は安定せず、いつ旧平氏与党から反撃を受けるかわからない源氏の地頭(代)たちは兵糧確保のために京に年貢を納めることもできず、日々、戦々恐々としていたであろう。

吾妻鏡の文治四年(1188)五月十七日の「成勝寺執行昌寛の眼代妨げをなすの間、昌寛が返状を召して下し給うといえども、なおもって静謐せず、濫行を企つるの趣、訴え申すと云々」という記事は、以上のような状況を踏まえて読み解くべきであろう。

ぼんくら学生の疑念も捨てたものではない。

反論、芦屋浦はやはり筑前?

と、悦に入っていたのだが、後日、芦屋民俗資料館の山田学芸員から次のようなご教示を得ることができた。

「確かに強行軍ではあるが、騎馬だけであれば不可能な距離ではない。また、『吾妻鏡』に登場する芦屋浦合戦のメンバーは、若手と言ってもいいメンバーで、主力の人たちとは言い切れない。」

確かに『吾妻鏡』には、

「元暦二年正月二十六日庚戌 (臼杵)惟隆・(緒方)惟栄等、参州の命を含み、八十二艘の兵船を献ず。また周防国の住人、宇佐那木上七遠隆、兵糧米を献ず。これによって参州、纜(ともづな)を解き、豊後国に渡ると云々。」

「同時に進み渡るの輩、北条小四郎(義時)・足利蔵人義兼・小山兵衛尉朝政・同(長沼)五郎宗政・結城七郎朝光・武田兵衛尉有義・(中原)齋院次官親能・千葉介常胤・同平次常秀・下河辺庄司行平・同四郎政能・浅沼四郎廣縄・三浦介義澄・同平六義村・八田武者知家・同太郎朝重・葛西三郎清重・渋谷庄司重国・同二郎高重・比企藤内朝宗・比企藤四郎能員・和田小太郎義盛・同三郎宗実・同四郎義胤・大多和三郎義成・安西三郎景益・同太郎明景・大河戸太郎廣行・同三郎(行元)・中條藤次家長・加藤次景廉・工藤一﨟祐経・同(宇佐見)三郎祐茂・天野藤内遠景・一品房昌寛・土佐房昌俊・小野寺太郎道綱」

「元暦二年二月一日乙卯、参州(範頼)豊後国に渡る。北条小四郎(義時)・下河辺庄司(行平)・渋谷庄司(重国)・品川三郎(清実)等、先登せしむ。しかるに今日、芦屋の浦において、(原田)太宰少弐種直子息賀摩兵衛尉(種益)等、随兵を引きてこれに相逢い、挑み戦う。行平・重国等、廻り懸けてこれを射る。かの輩攻め戦うといえども、重国のために射られおわんぬ。行平、美気三郎敦種を誅すと云々」

とあり、2月1日の合戦が範頼全軍にしては登場人物や戦闘の記述が地味で、「先登」した北条義時らの別働隊だけが芦屋浦で合戦したとも見える(吾妻鏡の性格上、北条義時の賛歌である可能性も捨てきれないが、それを言っていたらキリがないし、他に信頼できる史料もない)。

思えば、正月二十六日の (臼杵)惟隆・(緒方)惟栄等の八十二艘の兵船では、範頼軍の1000余騎(従兵や馬はカウントされていない)を一度に運ぶのは不可能だから、軍を2つ以上に分ける方策をとっても違和感はない。いや、それどころか合理的でさえある(一ノ谷では、義経自身が別働隊になり、本隊を他の将に預けている。鵯越を落としたのが多田行綱であっても別働隊を設けるということでは同様である)。

「凡将範頼ごときが…」と思われる方もあるだろうが、義経より範頼の方が歴戦であり、なんと言っても「コロンブスの卵」だから天才性は必要ない。

2月1日の芦屋浦合戦が範頼抜きで行われたとすれば、2月2日に彼が宇佐宮に下着していても何ら不思議はなく、金澤正大氏の「芦屋浦の合戦は豊前国中津近辺で行われた」との主張は、最大の根拠を失う。

とはいえ、「範頼が兵を分け、義時らの別働隊が筑前国芦屋浦で合戦した」とするのも推測の域を出ず、新史料でも出ない限り、この論争は決着がつかないだろう。「ぼんくら学生の疑念」は、やはりただの疑念でしかなかったのか…残念!

最後に金澤正大氏の「芦屋浦の合戦は豊前国中津近辺で行われた」の根拠となった『元暦文治記』の記事を掲載してこの稿を終わることとする。

※ 後日、水口一志氏から、「伊藤常足(大宰管内志の著者)が、芦屋浦合戦は豊前国で行われのではないか、と述べている」とのご教示をいただきました。こころより感謝いたします。

『元暦文治記』抜粋

【元暦文治記】

大分県地方史 第88号【P.68史料紹介】より抜粋 (原文は漢文、河島直樹が書き下した)

「勘誰(註)

豊後国臼杵次郎惟隆・同弟三郎惟栄・佐智四郎惟憲巳下、党類悪行の条々

一、乱逆根元の事

惟栄は神領緒方庄の庄司なり。年来社命に随うの処、治承四年、上分米巳下済物を打ち止め、社敵を現すの間、大宮司公通、子細を問答せんが為に弁官田部妙盛を下し遣わすところ、惟栄遺恨を成し、公通巳下神官等を殺害すべきの由これを称し、宇佐に乱入すべきの由、その聞こえあるべきの間、豊前国坂(城)井兵衛尉種遠の子息(公通の子息公綱の舅なり)公通の方人となり、姥田村狐坂に城郭を構う。

元暦元年七月一日、種遠、婿公綱とともに大勢を率い、彼の城に籠もらせしむるの処、同六日の晩(暁)、惟栄・惟隆・惟憲、巳下の軍兵、狐坂に押し寄せ、種遠等を追い落とせしめ畢わんぬ。同日未刻、惟隆・惟栄等、彼の城より宇佐に向かう。その勢雲霞の如し。 権擬大宮司実輔・少宮司政直ならびに御杖人巳下の神人等、御輿を捧げ松隈の辻に向かいこれを防ぐと雖も、敢えて宮中寺院に乱入するを憚らず、或いは御服神宝を犯し用い、或いは仏像経巻を損失す。悪行至極の間、内院に於いて忽ち死人三人出来畢わんぬ。おおよそ三ケ日の間止留し、堂社人宅を焼き払い畢わんぬ。その時社家・公験・神官所帯の文書等、大累捜し執り畢わんぬ。この間公通巳下の神官、横山の山に逃げ籠もり畢わんぬ。 同九日、惟栄等宇佐を出ず。同二十七日、種遠の城井の城に寄せ、数ヶ日合戦を致すと雖も、せめ落とさざる間、同八月十八日、惟栄巳下の軍兵、宇佐にかえり畢わんぬ。公通巳下の輩、城井合戦の跡、各々還り住むと雖も、彼の凶徒等を恐れ、公通ならびに神官社官僧等、深見の山林に隠れ居る。

同(元暦)二年二月二日鎌倉殿御舎弟参河守範頼朝臣、宇佐に下着し同五日奉幣、彼の権威に憑り神官所司等山林より出で畢んぬ。参州社頭寺院の損破を嘆き、社官寺官の放埒を哀しんで、麻布六百三十端を下され畢んぬ。神官の分五百三十端は、惣検校清輔これを請け取り支配せしめ、所司の分百端は、讀師兼公文勾当神任請け取りの分これを与う。

同二月九日、参州、宇佐を立ちて宰府に越され畢んぬ。公通、ともに上府す。

(中略)

元暦文治記終

右此れ元暦文治記の一冊は慶応三丁卯年八月十六七日両日之内、漆嶋宿禰(官人代)並継(五位下奥)、所持の本、之を写し畢んぬ。 並松藤原輔誠」

鎌倉時代の麻生氏と北九州 – 国衆と歩く北九州の中世 へ返信する コメントをキャンセル