- 平家滅亡後の北九州の状況-

2022.12.3

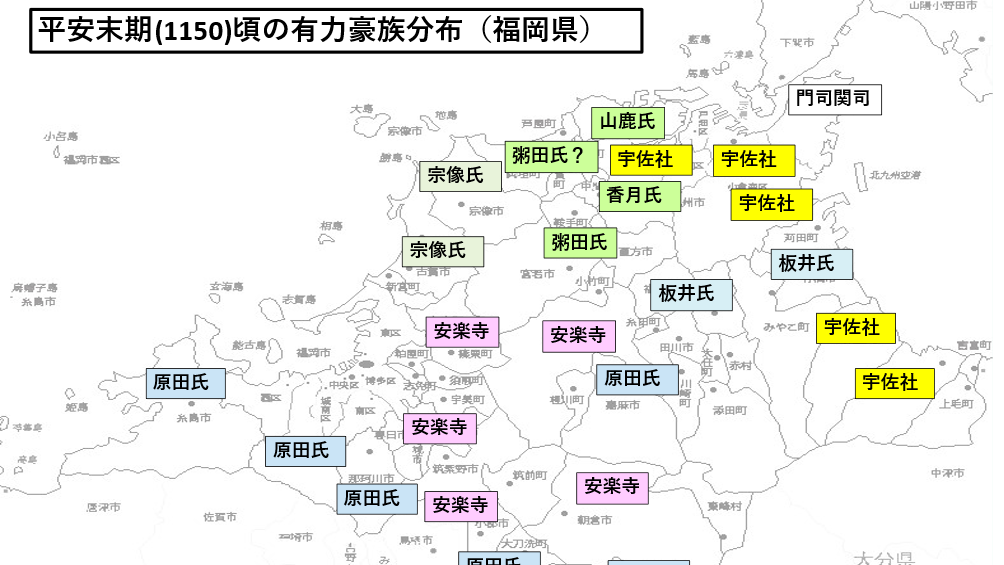

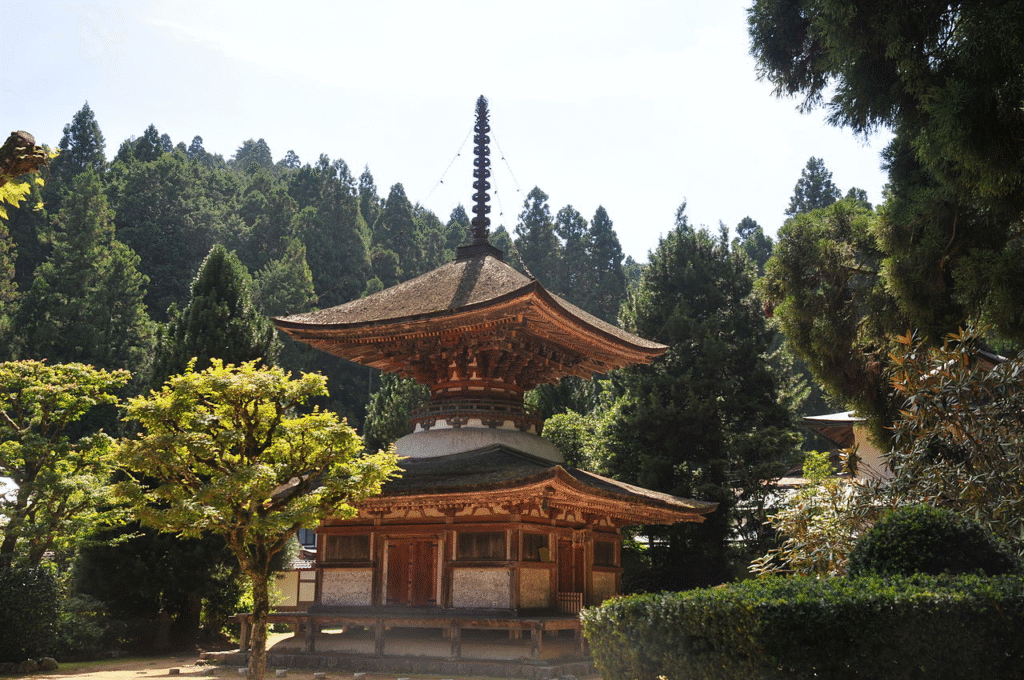

平家与党の処分

文治元年(1185)3月24日、長門国壇ノ浦において平家は滅亡した。安徳天皇・二位尼はじめ多くの公卿・武将が入水し、三種の神器の一つ「草薙剣」も失われた。すでに大宰府は頼朝の弟範頼が制圧し、大宰少弐原田種直、豊前守板井種遠、宇佐大宮司公通、宗像大宮司氏実、太宰府天満宮安楽寺執行安能も軍門に降った。

※上図で同族は同色。九州出身の氏族は黒枠 、関東下向の御家人は赤枠

原田(板井)・山鹿(粥田・香月)・宇佐・宗像・安楽寺の所領は、減少したものの鎌倉中期まで残っている。

源頼朝は、鎮西の平家与党、原田種直・板井種遠・山鹿秀遠らに対しては、「与党張本の輩」として処分は厳しかった。だが、その一族でたとえ有力な在地領主であっても、大宰権少弐原田種直の命令で動員された大宰府や在庁官人たちに対しては、兵士与同は追求せずに所領を安堵して鎌倉御家人とする方策を採った。言うまでもなく混乱・抵抗を避けるのが目的であるが、あるいは、後年「降参半分の法」と呼ばれる武士の「掟」が発動していた可能性もある。

「降参半分の法」とは、降参した場合、領地を半分没収されるが、命は助け、残りの半分の領地はそのまま運営させるという武士の慣習である。「半分」といいながら、1/3の没収ですむこともしばしばだった。

例えば、遠賀郡山鹿庄内の勝木(香月)庄司秀則は山鹿庄司秀遠の有力な一族(「香月家記」では山鹿秀遠の叔父)であったとされ、梶原景時に降伏して赦免され、本領勝木(香月)郷を安堵されたとある(「吾妻鏡」)。鎌倉前期に活動が確認される粥田庄や垣崎庄の開田(頴田・粥田)一族(開田・頓野・底井野氏等)は粥田経遠の子孫と思われ、山鹿秀遠の一族がこの地に残っていたことが推察される。両者は山鹿秀遠の縁者であり、山鹿一族の降参によって所領が一部安堵され、領主としての地位を保つことができたと考えられる。

宇都宮氏の鎮西下向

文治元年(1185)2月、芦屋浦の戦いの後、源範頼は大宰府を接収したが寺社・荘園領主のクレームにあってすぐに鎌倉に呼び返され、7月、中原久経・近藤国平が「鎌倉殿御使」として九州に下向した。中原久経は源義朝に仕え、頼朝には流人時代から従っていた。近藤国平も石橋山合戦から随身しており、二人への信頼は厚かった。両名とも文官であるが、畿内近国の武士荘官らの非法狼藉停止に当たった実績を買われたものであろう。

さらに同年末には鎮西奉行として天野遠景が下向する。遠景も頼朝挙兵以来の伊豆国御家人で、大宰府府官と連署で鎌倉殿下文を施行・御家人の地頭職安堵・相論裁許など、建久4-6年(1193-1195)まで8年以上大宰府を掌握した。だが、武断的統治に対する京都からの抗議・非難が相次ぎ解任された。

この時期最初に北部九州に下向していた東国武士団は宇都宮氏である。

文治3年(1187)9月、宇都宮信房が天野遠景とともに貴海島を追討すべく鎮西に下向してきたこと、さらに、翌年5月17日には貴賀井島で合戦を終え、平氏残党を帰服させた記事が「吾妻鏡」に見える。

また、文治年間(1185-1190)に筑前国の遠賀川沿岸に「山鹿左衛門尉家長」なる人物が粥田庄に入っていたことがわかる(金剛三昧院文書174)。「山鹿家長」は名乗りから宇都宮系山鹿氏と思われ、北部九州(豊前板井種遠跡・筑前山鹿秀遠跡)は、一品房昌寛を通して下野宇都宮氏に与えられたのではないか」(「平氏与党人山鹿兵藤次秀遠跡の処分について」浅野真一郎)とする説もある。

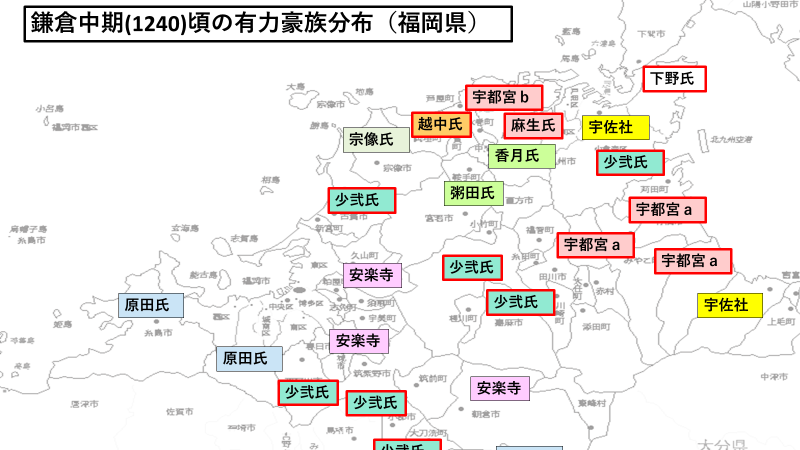

※ 宇都宮氏については、宇都宮信房は中原氏を出自と称するのに対し、宇都宮(山鹿)家政は藤原氏を名のっている。このため両氏を別氏族とする説、宇都宮宗円を共通の祖とする大氏族あるいは連合氏族とする説などがあり、にわかには断定できない。また両氏の交流も史料では確認できない。

『尊卑分脈』には、「家政、実父は高階氏業、(中略)、一品房昌寛の子である」との註記があるが、山鹿氏が同系図に記載されたのは、室町時代に庶家の麻生氏が幕府奉公衆に列せられた際のことと考えられ、どの程度正確かは不明である。

【尊卑分脈:山鹿系図】

鎮西奉行と少弐・大友・島津

天野遠景の解任後、鎮西奉行に任命されたのは、武藤資頼(後の少弐氏)である。同じころ中原親能(後の大友氏)も鎮西奉行として在任していたとされる。また、惟宗忠久(後の島津氏)も島津庄惣地頭に任命されている。

なお、この3人は幕府草創の功臣と言うよりも、源頼朝側近の有能な行政官というべき人々で、武藤資頼は、一ノ谷の戦いまでは平家方で、梶原景時を頼って許され、源頼家の元服の式では有職故実の指導を務めた。中原親能は頼朝の文官側近であり大江広元の兄である。惟宗忠久は近衛家の家司で貴族・歌人の惟宗広言の子で、後に頼朝の側近を務める。鎌倉幕府において成功するには武力だけでなく、京都・鎌倉双方との太いパイプと計数に明るいことが必要不可欠であった。

後に、少弐氏は三前二島(筑前・豊前・肥前・壱岐・対馬)、大友氏は三後(豊後・筑後・肥後)、島津氏は薩摩・大隅・日向の守護に任命され、中世九州の原型を作ることになる。

山鹿秀遠跡の処分

幕府は平家没官領や謀反人跡として接収した所領を、とりあえず関東御領として政所の管轄に入れ、その中から平氏追討の恩賞として地頭を補任した。さらに旧来の地頭と新たに任命された地頭を管掌する者として、関東の有力御家人を惣地頭として派遣した。北部九州では、筑前国の原田種直跡に武藤(少弐)資頼、豊前国の板井種遠跡に宇都宮信房が任命されている。

山鹿秀遠跡はまず関東御領として頼朝領とされ、幕府政所が年貢公事を徴収したと思われる。没後は妻の北条政子に譲られ、寄進により金剛三昧院領とされたこともあるが、やがて弟の北条義時に移り、鎌倉期を通じて得宗領(時には北条庶家領となったこともある)として北条氏に相伝されている。

建久年間(1190-1199)になると九州への関東御家人の西遷も徐々に加速し、有力御家人の庶家や従者で鎮西の在地領主になる者も多かった。もとから九州に在住していた人々も、小地頭として御家人になる者、関東御家人の被官となる者、預所として貴族・寺社の荘園を管理する者、得宗被官として北条氏の庇護を受ける者など、さまざまな生き方がそこにはあった。

惣地頭と荘園支配

「武藤(少弐)氏は原田種直跡三千七百町(近世の六万石相当)を与えられ」などの記述をよく目にするが、原田氏も武藤氏も、戦国・近世大名のように三千七百町を一円支配して、収入や軍事力を得ていたわけではない。

そこには十数人の地頭が半独立の状態で領家・本家等に勤仕しており、奉行や惣地頭はその地頭の一人として、パッチワーク状の任地に赴くが、反別五升の加徴米(兵糧確保のため)と若干の給田を与えられるだけで、他の地頭と圧倒的な力の差があるわけではない。言わば名誉職であり、そのため在地支配をめぐって、惣地頭と(小)地頭との間には対立・軋轢・紛争が起こりがちであったことを、念のため確認しておきたい。また、一般的に惣地頭は有力なるがゆえに鎌倉や京都に在住することが多く、地頭代に所領を横領されることも多かった。

一本房昌寛は頼朝側近としての職務が多忙で、任地に下向する暇はなかった。代わって頼朝や政子・義時に年貢を納め、山鹿秀遠跡を管理したのは宇都宮系山鹿氏であった。だが、山鹿家政が宇都宮氏であるとする最古の史料は戦国末期の『麻生氏竪系図』で信頼性は高くない。南北朝期成立の『尊卑分脈』は宇都宮氏と系図をつなげてはいるが、麻生氏の所伝を採録した可能性が高く(有川論文)、しかも出自は高階氏で宇都宮氏の猶子であったと註記する。やがて昌寛の所領は彼らのものになるのだが、麻生(山鹿)系図の註記が示すように、それが養子縁組による譲渡だったのか、それとも実は押領であったのかは明確ではない。

ガイドブック

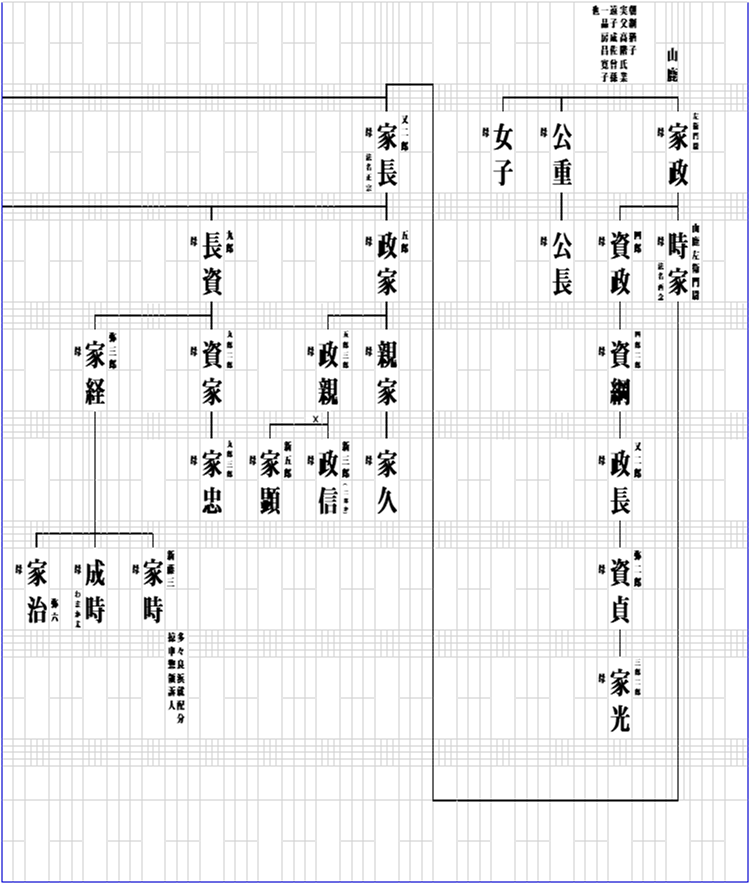

【金剛三昧院】

建暦元年(1211年)、北条政子の発願により源頼朝菩提のために禅定院として創建された。開山供養には栄西も招かれ開山第一世となった承久元年(1219年)、源実朝菩提のために禅定院を改築して金剛三昧院と改称し、以後将軍家の菩提寺として信仰された。

貞応2年(1223年)、北条政子が禅定如実として入道し、建立奉行を葛山景倫(願性)・安達景盛が務め、源頼朝と源実朝の菩提を弔うために大日堂・観音堂・東西二基の多宝塔・護摩堂二宇・経蔵・僧堂などを建立した。鎌倉幕府と高野山を結ぶ寺院であったため、高野山の中心的寺院の役割を担った。

【中世の大宰府】『まるごと太宰府歴史展図録』より

鎌倉時代の太宰府は、大宰府機構(朝廷側)に加え宰府守護所(幕府側)もおかれ、政治都市としての性格を保っていた。南北朝の動乱の時代も、各勢力が太宰府入りし、その政治的重要性は継続する。

※ 鎌倉時代後期の少弐氏の館「浦の城」は、政庁跡から遠く、太宰府天満宮に隣接した丘の上にあります。

廃される古代寺院がある一方、安楽寺(現在の太宰府天満宮)や観世音寺などは、多くの子院や荘園をかかえる中世寺院へと変化した。さらに禅宗・律宗・時宗など多様な宗派も流入し、まさに太宰府は宗教都市というべき姿をみせるようになり、連歌師による安楽寺参詣など、人々の往来もさかんであった。

こうした都市のあり方は、商人や職人の必要性を生んだ。戦国時代には市が立ち、五条地区では、「六座」と呼ばれる商人の座が知られている。これも都市としての太宰府の姿である。

※「六座」:大宰府の門前町にあった「鋳物座、米屋座、染物、細物、相物、鍛冶屋」の天満宮六座組合が、源頼朝から九州の「諸商売頭座」を仰せつかったことが『六座目録』、『六座之記録』に記されている。その実否はともくとして、この時期、活発に生産活動がなされ、九州の生産活動の中心を担っていたことがわかる。

鎌倉時代の麻生氏と北九州 – 国衆と歩く北九州の中世 へ返信する コメントをキャンセル